Мкб закрытая черепно мозговая травма – Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, внутричерепные гематомы и т.д.) > Архив – Клинические протоколы МЗ РК

Последствия внутричерепной травмы > Архив – Клинические протоколы МЗ РК

Диагностические критерии

Сотрясение головного мозга. Классическими симптомами сотрясения считаются потеря сознания, рвота, головная боль, ретроградная амнезия. Частыми симптомами являются нистагм, вялость, адинамия, сонливость. Симптомов локального поражения мозга, изменений давления цереброспинальной жидкости, явлений застоя на глазном дне не отмечается.

Ушиб головного мозга. Клиническая симптоматика складывается из общемозговых и очаговых нарушений. В типичных случаях ушиба мозга в первые дни наблюдаются бледность, головная боль, больше всего в области ушиба, повторная рвота, брадикардия, дыхательная аритмия, снижение АД, ригидность затылочных мышц, положительный симптом Кернига. Менингеальные симптомы обусловлены отеком и наличием крови в субарахноидальном пространстве. В спинномозговой жидкости часто имеется примесь крови. Температура крови через 1-2 дня значительно повышается, когда развивается токсикоз и нарастает в крови лейкоцитоз со сдвигом влево.

Наиболее частыми очаговыми симптомами ушиба являются моно- и гемипарезы, нарушения чувствительности по геми-и псевдопериферическому типу, нарушение полей зрения, разного типа расстройства речи. Тонус мышц в пораженных конечностях, сниженный в первые дни после травмы, в дальнейшем нарастает по спастическому типу и имеет признаки пирамидного поражения.

Поражение черепных нервов не является типичным для ушиба мозга. Поражение глазодвигательного, лицевого и слухового нервов заставляют думать о переломе основания черепа. Через некоторое время после ушиба мозга может развиться травматическая эпилепсия с общесудорожными или очаговыми приступами, после которых развиваются психические нарушения, агрессивность, депрессия, нарушения настроения. В школьном возрасте преобладают вегетативные изменения, недостаточность внимания, повышенная утомляемость, лабильность настроения.

Компрессия мозга. Наиболее частыми причинами компрессии мозга являются внутричерепные гематомы, вдавленные переломы черепа, а отек – набухание мозга играет меньшую роль. Травматические кровоизлияния бывают эпидуральными, субдуральными, субарахноидальными, паренхиматозными и вентрикулярными. Для компрессии мозга весьма характерно наличие светлого промежутка между травмой и появлением первых симптомов сдавления, в дальнейшем усиливающихся довольно быстро.

Эпидуральная гематома. Кровоизлияние между твердой мозговой оболочкой и костями черепа в месте перелома чаще всего бывает в области свода. Важнейшим симптомом гематомы является анизокория с расширением зрачка на стороне гематомы. Очаговые симптомы поражения мозга обусловлены локализацией гематомы. Наиболее частые симптомы раздражения – очаговые (джексоновские) эпилептические приступы и симптомы выпадения, пирамидные в виде моно-, гемипарезов или параличей на стороне, противоположной расширенному зрачку. Важное диагностическое значение имеет повторная потеря сознания. При подозрении на эпидуральную гематому показана операция.

Субдуральная гематома – это массивное скопление крови в субдуральном пространстве. При субдуральной гематоме отмечается светлый промежуток, но он более продолжительный. Очаговые симптомы сдавления мозга развиваются в сочетании с общемозговыми нарушениями. Характерны менингеальные знаки. Постоянным признаком является упорная головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, что указывает на гипертензию. Часто развиваются джексоновские приступы судорог. Больные часто возбуждены, дезориентированы.

Жалобы и анамнез

Жалобы на частые головные боли, которые локализуются чаще в области лба и затылка, реже в височных и теменных областях, сопровождаются тошнотой иногда рвотой, которая приносит облегчение, головокружения, слабость, утомляемость, раздражительность, нарушенный, беспокойный сон. Метеозависимость, эмоциональная лабильность, снижение памяти, внимания. Могут быть жалобы на приступы судорог, ограничение движений по суставам, слабость в них, нарушенную походку, задержку в психоречевом развитии. В анамнезе перенесенная черепно-мозговая травма.

Физикальное обследование: исследование психо-эмоциональной сферы, неврологического статуса, вегетативной нервной системы выявляет функциональные расстройства нервной системы, эмоциональную лабильность, явления цереброастении.

Двигательные расстройства – парезы, параличи, контрактуры и тугоподвижность в суставах, гиперкинезы, задержка в психоречевом развитии, эпилептические приступы, патология со стороны органов зрения (косоглазие, нистагм, атрофия зрительных нервов), микроцефалия или гидроцефалия.

Лабораторные исследования:

1. ОАК

2. ОАМ.

3. Биохимический анализ крови.

Инструментальные исследования:

1. Рентгенография черепа – назначается для исключения переломов черепа.

2. ЭМГ – по показаниям, позволяет выявить степень поражения возникающих в мионевральных окончаниях и мышечных волокнах. При черепно-мозговых травмах чаще отмечается 1 тип ЭМГ, который отражает патологию центрального двигательного нейрона и характеризуется усилением синергической активности произвольного сокращения.

3. УЗДГ сосудов головного мозга для исключения сосудистой патологии головного мозга.

4. Нейросонография – для исключения внутричерепной гипертензии, гидроцефалии.

5. КТ или МРТ по показаниям с целью исключения органического поражения головного мозга.

6. ЭЭГ при черепно-мозговой травме. Посттравматический период характеризуется в дальнейшем прогрессированием вегетативных, эмоциональных и интеллектуальных психических нарушений, исключающих у многих пострадавших полноценную трудовую деятельность.

ЭЭГ при сотрясении головного мозга: легкие или умеренные изменения биопотенциалов в виде дезорганизации α ритма, наличия негрубой патологической активности и ЭЭГ признаков дисфункции стволовых структур мозга.

ЭЭГ при ушибах головного мозга: на ЭЭГ регистрируются нарушения корковой ритмики, грубые общемозговые нарушения в виде доминирования медленных волн. Иногда на ЭЭГ появляются острые потенциалы, диффузные пики, позитивные спайки. Устойчиво выраженные диффузные β волны, которые сочетаются со вспышками высокоамплитудных θ колебаний.

У детей школьного возраста чаще возникают умеренные изменения ЭЭГ. На фоне неравномерного по амплитуде, но устойчивого ритма, обнаруживается негрубая θ и β активность. В половине случаев, на ЭЭГ появляются отдельные острые волны, асинхронные и синхронизированные β колебания, билатеральные β волны и острые потенциалы в задних отделах полушарий.

ЭЭГ при тяжелой черепно-мозговой травме: в остром периоде тяжелой ЧМТ наиболее часто регистрируются грубые нарушения ЭЭГ в виде доминирования медленных форм активности во всех отделах полушарий. У большинства больных на ЭЭГ отмечаются признаки дисфункции базально-диэнцефальных структур и очаговые проявления.

Показания для консультаций специалистов:

1. Окулист.

2. Логопед.

3. Ортопед.

4. Психолог.

5. Протезист.

6. ЛОР.

7. Сурдолог.

8. Нейрохирург.

Минимум обследований при направлении в стационар:

1. Общий анализ крови.

2. Общий анализ мочи.

3. Кал на яйца глист.4. АЛТ.

5. АСТ.

Основные диагностические мероприятия:

1. Общий анализ крови.

2. Общий анализ мочи.

3. КТ или МРТ головного мозга.

4. Нейросонография.

5. Логопед.

6. Психолог.

7. Окулист.

8. Ортопед.

9. ЭЭГ.

10. ЭМГ.

11. Врач ЛФК.

12. Физиотерапевт.

Перечень дополнительных диагностических мероприятий:

1. Протезист.

2. ЭКГ.

3. Кардиолог.

4. УЗИ органов брюшной полости.

5. Гастроэнтеролог.

6. Эндокринолог.

7. ЛОР.

Черепно-мозговая травма > Архив – Клинические протоколы МЗ РК

Тактика лечения

При бессознательном состоянии и рвоте – стабильное боковое положение, которое обеспечивает свободное истекание рвотных масс и профилактику аспирационной пневмонии.

При психомоторном возбуждении, судорожном синдроме, судорожной готовности – атропин 0,1% раствор 0,5-1 мл подкожно, диазепам 0,5% раствор 2-4 мл внутримышечно (внутривенно).

При гипертензионом синдроме – фуросемид 1% раствор 2-4 мл внутривенно.

При болевом синдроме – кеторолак внутримышечно или трамадол 0,5% раствор 2-4 мл (100-200 мг) внутримышечно (внутривенно).

При нарушении внешнего дыхания – санация ротоглотки, воздуховод.

При ранах – асептические повязки.

После вышеприведенных лечебных мероприятий обеспечить экстренную доставку в ближайший стационар, на носилках в функционально выгодном положении.

Перечень основных медикаментов:

1. *Атропин раствор для инъекций в ампуле (сульфат) 0,1% 1 мл

2. *Диазепам раствор для инъекций в ампуле 10 мг/2 мл

3. *Фуросемид таблетка 40 мг; раствор для инъекций 20 мг/2 мл в ампуле

4. *Кеторолак раствор для инъекций 1 мл/30 мг

5. *Трамадол капсула 50 мг; раствор в ампуле 50 мг/1 мл

Перечень дополнительных медикаментов: нет.

Показания для госпитализации: наличие черепно-мозговой травмы 2-3 степени.

Индикаторы эффективности лечения: раннее выявление характера травмы и принятие правильного решения для оказания помощи.

* – препараты, входящие в список основных (жизненно важных) лекарственных средств.

Закрита черепно мозкова травма — код по МКБ 10

Закрытая черепно мозговая травма

ЧМТ — одно из наиболее распространенных повреждений головы. По МКБ 10 закрытая черепно мозговая травма сочетает в себе несколько видов воздействия на кости черепа и компрессии церебрального вещества.

Содержание

- 1 Описание

- 2 Классификация

- 3 Симптомы

- 4 Неотложная помощь

- 5 Диагностика

- 6 Лечение

- 7 Прогноз

Описание

Черепно мозговая травма код по МКБ 10 представляется как нарушение в любой доли центральной нервной системы, при котором не возникает изменение целостных структур церебральной и костной ткани. Имеет шифр S06, что относится к внутричерепной травме, включает место удара и противоударная область.

ЗЧМТ затрагивает:

- Корковые доли серого вещества больших полушарий;

- Глубинные отделы;

- Нервные окончания и волокна;

- Кровеносная сеть;

- Полости, в которых образуется спинномозговая жидкость;

- Ликворопроводящие пути.

Классификация

За основу характеристики ЗЧМТ принимаются рекомендации, принятые на третьем съезде нейрохирургов. Они включают кодификацию по ряду признаков травм:

- Тип;

- Вид;

- Патогенез;

- Тяжесть;

- Течение;

- Последствия;

- Исход.

По первому критерию ЗЧМТ рассматривается как:

- Сотрясение — закрытое повреждение не имеющее морфологических изменений;

- Ушиб — отсутствуют явные невралгические признаки;

- Ушиб со сдавливанием — поражение вещества вследствие очагового возникновения кровоизлияния, гематомы, отека некроза;

- Перелом костей черепа без разрыва тканей.

За вид закрытой травмы внутричерепного содержимого принимается распространенность повреждения:

- Очаг — локальный характер;

- Диффузность — разрывы нервных волокон и внутренние кровотечения;

- Сочетание сопутствующих травм.

В качестве патогенеза различают ЗЧМТ:

- Первичную — нарушение в сосудах, костной структуре черепа, мозговых канях и оболочках, системе циркуляции крови и ликвора;

- Вторичную — развитие ишемических изменений.

Черепнные поражения, вызванные механическим воздействием, подразделены на легкие, средние и тяжелые формы, при этом наблюдается определенный клинический период:

- Острый — время от возникновения травмы, нарушающий нормальную деятельность мозга до стабилизации;

- Промежуточный — срок до начала восстановления функционирования;

- Резидуальный — развитие патологических изменений поздних стадий;

- Остаточных явлений — максимальное достижение реабилитации со стойким формированием церебрального симптома.

Ни одна травма головы не проходит бесследно, так и ЗЧМТ несет изменения:

- Вегетативного характера — сдвиг артериального давления, тахикардия, судорожные припадки и другие расстройства;

- Цереброорганического свойства — сочетание невралгических и психических патологий.

Исход травмы зависит от степени тяжести, оказанной первой помощи и качества проведенной терапии.

Симптомы

О черепно мозговой травме код МКБ дает перечень проявлений, возникающих как сразу после повреждения так и спустя какое-то время. Выраженность признака дает представление о тяжести состояния больного.

В короткий срок возникают:

- Потеря или задержка сознания;

- Резкая головная боль;

- Дурнота;

- Тремор языка, глазных век;

- Чувство тошноты, рвота;

- Эритема или бледность;

- Повышенное потоотделение;

- Болезненность в глазах;

- Носовое кровотечение;

- Видимые дефекты на поверхности кожи;

- Потеря памяти ретроградного типа — пострадавший не помнит момент удара.

Международный классификатор указывает на причастность симптоматической картины к типу ЗЧМТ, так для:

- Сотрясения не характерно проявление признаков неврологических нарушений;

- Ушиба мозга свойственны асимметрия рефлексов, подергивание век, наличие крови в ликворной жидкости, изменение дыхания и сердечного ритма, дрожь рук и ног, затрудненность при глотании, возможно, развитие паралича;

- Травмы со сдавливанием обнаруживается только после обследования. Так как мозг ущемляется гематомой, гигромой, осколком кости, пациент впадает в состояние коматоза, состояние больного становиться крайне тяжелым, нарушается общее функционирование организма;

- Аксональных повреждений главной особенностью является наступление глубокой комы, которая не предоставляет возможности для проведения адекватной терапии.

Неотложная помощь

Необходимо помнить, что в кодовом классификаторе указывается, что при ЧМТ открытого или закрытого вида больного нельзя перемещать, поить, кормить, и давать какие-либо лекарственные препараты.

Важным моментом в первые минуты после получения травмы является вызов квалифицированной бригады медицинского персонала.

Затем стоит позаботится о беспрепятственном поступлении воздуха к пострадавшему. Далее проводится внешний осмотр, и при наличии кровотечения, разрывов тканей — раны обрабатываются и перебинтовываются.

На голову накладывают холод.

При потере сознания, в целях обеспечения свободного дыхания и полноценного исхода рвоты, травмированного укладывают на бок с правой стороны, под голову помещают небольшую подушку или валик. Трясти и бить по лицу крайне опасно.

При невозможности приезда врачей, транспортировать пострадавшего можно только лежа.

Диагностика

При травматизме головы проверяются показатели общего состояния больного:

- Наличие сознания, время обморока;

- Анамнез жалоб;

- Оценка повреждений;

- Артериальное давление;

- Частота пульса;

- Дыхательные движения;

- Температура тела;

- Реакцию зрачков на свет;

- Неврологические нарушения;

- Наличие тремора;

- Присутствие посттравматического шока;

- Побочные травмы.

Для уточнения диагноза проводится:

- Рентген шейного отдела позвоночника, черепной коробки в нескольких проекциях;

- Компьютерная томография;

- Краниография — выявление переломов костей;

- ЭХОЭнцефалоскопия — полное анализирование структур мозга;

- Забор ликворной жидкости.

В тяжелых случаях проходит консультация нейрохирурга для решения вопроса об оперативном вмешательстве.

Лечение

Проведение терапевтических мероприятий зависит от общего состояния травмированного и наличия сопутствующей симптоматической картины.

Пациент госпитализируется на отделения неврологии или нейрохирургии.

Для легких ЧМТ проводится стационарное наблюдение не более десяти дней, а затем домашнее лечение две недели. Рекомендуется:

- Отдых, постельный режим не менее чем на пять дней;

- Диета;

- Принятие обезболивающих, анальгетиков, седативных и снотворных средств;

- Препараты для нормализации мозговой деятельности;

- Витамины для поддержки иммунитета.

В случае возникновения неврологических нарушений, имеет место прием метаболических и сосудистых лекарств.

Травмы головного мозга средней степени лечатся таким же образом, только курс терапии составляет — 14 дней стационара и месяц нахождения на домашнем наблюдении, применяются меры для профилактики осложнений.

Для тяжелых проводят:

- Реанимационные мероприятия;

- Удаление лишней жидкости для предупреждения отека мозговых оболочек;

- Гипервентиляция для снижения ВЧД;

- Противосудорожные инъекции;

- Контроль температуры тела;

- Питание через зонд;

- Операция по удалению разрушенных тканей мозга и черепа.

Средства для реабилитационного периода определяются исходя из вида повреждений, неврологических и соматических особенностей.

Тизерная сеть

Прогноз

МБК 10 подробно описывает последствия от травм головного мозга. Естественно, чем легче степень поражения, тем благоприятнее прогноз для выздоровления.

Прогноз зависит от:

- Наличие и время утраты сознания;

- Степени тяжести;

- Вида и характеристики травмы;

- Рефлексы зрачков и глазодвигательной функции;

- Состояние сердечной и дыхательной деятельности;

- Мышечная моторная активность;

- Выраженность неврологических нарушений;

- Возраста пострадавшего: для детей более благоприятнее, чем у взрослых;

- Общая динамика изменений в результате проводимой терапии.

Косвенным параметром влияющим на исход лечения является оснащение стационара и квалификация врачей.

Прогноз по степеням:

- Благополучное выздоровление при легкой;

- Сохранение незначительных неврологических изменений или умеренная инвалидность для средней;

- Грубая инвалидизация, вегетативная болезнь, смерть — в тяжелой.

Рекомендуем:

- Вертеброгенная цервикокраниалгия

- Глиобластома головного мозга

- Болезнь Вильсона-Коновалова

- Паралич Дюшена Эрба — признаки, симптомы, лечение

Закрытая черепно мозговая травма

ЧМТ — одне з найбільш поширених пошкоджень голови. За МКБ 10 закрита черепно мозкова травма поєднує в собі кілька видів впливу на кістки черепа і компресії церебрального речовини.

Зміст

- 1 Опис

- 2 Класифікація

- 3 Симптоми

- 4 Невідкладна допомога

- 5 Діагностика

- 6 Лікування

- 7 Прогноз

Опис

Черепно мозкова травма код за МКХ 10 представляється як порушення в будь частки центральної нервової системи, при якому не виникає зміна цілісних структур церебральної та кісткової тканини. Має шифр S06, що відноситься до внутрішньочерепної травми, включає місце удару і протиударна область.

ЗЧМТ зачіпає:

- Коркові частки сірої речовини великих півкуль;

- Глибинні відділи;

- Нервові закінчення і волокна;

- Кровоносна мережу;

- Порожнини, в яких утворюється спинномозкова рідина;

- Ликворопроводящие шляху.

Класифікація

За основу характеристики ЗЧМТ приймаються рекомендації, прийняті на третьому з’їзді нейрохірургів. Вони включають кодифікацію по ряду ознак травм:

- Тип;

- Вигляд;

- Патогенез;

- Тяжкість;

- Протягом;

- Наслідки;

- Вихід.

За першим критерієм ЗЧМТ розглядається як:

- Струс — закрите пошкодження не має морфологічних змін;

- Забій — відсутні явні невралгічні ознаки;

- Забій зі здавленням — ураження речовини внаслідок вогнищевого виникнення крововиливи, гематоми, набряку, некрозу;

- Перелом кісток черепа без розриву тканин.

За вигляд закритої травми внутрішньочерепного вмісту приймається поширеність пошкодження:

- Вогнище — локальний характер;

- Дифузність — розриви нервових волокон і внутрішні кровотечі;

- Поєднання супутніх травм.

В якості патогенезу розрізняють ЗЧМТ:

- Первинну — порушення в судинах, кістковій структурі черепа, мозкових канях і оболонках, системі циркуляції крові і ліквору;

- Вторинну — розвиток ішемічних змін.

Черепнные ураження, викликані механічним впливом, підрозділені на легкі, середні і важкі форми, при цьому спостерігається певний клінічний період:

- Гострий — час від виникнення травми, порушує нормальну діяльність мозку до стабілізації;

- Проміжний — термін до початку відновлення функціонування;

- Резидуальний — розвиток патологічних змін пізніх стадій;

- Залишкових явищ — максимальне досягнення реабілітації зі стійким формуванням церебрального симптому.

Жодна травма голови не проходить безслідно, так і ЗЧМТ несе зміни:

- Вегетативного характеру — зрушення артеріального тиску, тахікардія, судомні напади та інші розлади;

- Цереброорганического властивості — поєднання невралгічних і психічних патологій.

Результат травми залежить від ступеня тяжкості, наданої першої допомоги і якості проведеної терапії.

Симптоми

Про черепно мозковій травмі код МКБ дає перелік проявів, які виникають відразу після ушкодження так і через якийсь час. Вираженість ознаки дає уявлення про тяжкість стану хворого.

У короткий термін виникають:

- Втрата або затримка свідомості;

- Різкий головний біль;

- Нудота;

- Тремор мови, очних повік;

- Відчуття нудоти, блювання;

- Еритема або блідість;

- Підвищене потовиділення;

- Болючість в очах;

- Носова кровотеча;

- Видимі дефекти на поверхні шкіри;

- Втрата пам’яті ретроградного типу — постраждалий не пам’ятає момент удару.

Міжнародний класифікатор вказує на причетність симптоматичної картини до типу ЗЧМТ, так для:

- Струси не характерно прояв ознак неврологічних порушень;

- Забиття мозку властиві асиметрія рефлексів, посмикування повік, наявність крові в лікворної рідини, зміна дихання і серцевого ритму, тремтіння рук і ніг, ускладненість при ковтанні, можливо, розвиток паралічу;

- Травми зі здавленням виявляється тільки після обстеження. Так як мозок ущемляється гематомою, гигромой, уламком кістки, пацієнт впадає в стан коматозу, стан хворого стає вкрай важким, порушується загальне функціонування організму;

- Аксональних ушкоджень головною особливістю є настання глибокої коми, яка не надає можливості для проведення адекватної терапії.

Невідкладна допомога

Необхідно пам’ятати, що в кодовому класифікаторі вказується, що при ЧМТ відкритого або закритого виду хворого не можна переміщати, поїти, годувати, і давати які-небудь лікарські препарати.

Важливим моментом в перші хвилини після отримання травми є виклик кваліфікованої бригади медичного персоналу.

Потім варто подбати про безперешкодне надходження повітря до потерпілого. Далі проводиться зовнішній огляд, і при наявності кровотечі, розривів тканин рани обробляються і перебинтовываются.

На голову накладають холод.

При утраті свідомості, у цілях забезпечення вільного дихання і повноцінного результату блювоти, травмованого укладають на бік з правого боку, під голову підкласти невелику подушку або валик. Трясти і бити по обличчю вкрай небезпечно.

При неможливості приїзду лікарів, транспортувати потерпілого можна тільки лежачи.

Діагностика

При травматизм голови перевіряються показники загального стану хворого:

- Наявність свідомості, час непритомності;

- Анамнез скарг;

- Оцінка пошкоджень;

- Артеріальний тиск;

- Частота пульсу;

- Дихальні рухи;

- Температура тіла;

- Реакцію зіниць на світло;

- Неврологічні порушення;

- Наявність тремору;

- Присутність посттравматичного шоку;

- Побічні травми.

Для уточнення діагнозу проводиться:

- Рентген шийного відділу хребта, черепної коробки в кількох проекціях;

- Комп’ютерна томографія;

- Краніографія — виявлення переломів кісток;

- Ехоенцефалоскопія — повне аналізування структур мозку;

- Паркан лікворної рідини.

У важких випадках проходить консультація нейрохірурга для вирішення питання про оперативне втручання.

Лікування

Проведення терапевтичних заходів залежить від загального стану травмованого та наявності супутньої симптоматичної картини.

Пацієнт госпіталізується на відділення неврології або нейрохірургії.

Для легких ЧМТ проводиться стаціонарне спостереження не більше десяти днів, а потім домашнє лікування два тижні. Рекомендується:

- Відпочинок, постільний режим не менш ніж на п’ять днів;

- Дієта;

- Прийняття знеболюючих, анальгетиків, седативних та снодійних засобів;

- Препарати для нормалізації мозкової діяльності;

- Вітаміни для підтримки імунітету.

У разі виникнення неврологічних порушень, має місце прийом метаболічних і судинних ліків.

Травми головного мозку середнього ступеня лікують таким же чином, тільки курс терапії становить — 14 днів стаціонару і місяць перебування на домашньому спостереженні, застосовуються заходи для профілактики ускладнень.

Для важких проводять:

- Реанімаційні заходи;

- Видалення зайвої рідини для попередження набряку мозкових оболонок;

- Гіпервентиляція для зниження ВЧТ;

- Протисудомні ін’єкції;

- Контроль температури тіла;

- Харчування через зонд;

- Операція по видаленню зруйнованих тканин мозку і черепа.

Засоби для реабілітаційного періоду визначаються виходячи з виду ушкоджень, неврологічних і соматичних особливостей.

Тизерна мережа

Прогноз

МБК 10 докладно описує наслідки травм головного мозку. Природно, чим легше ступінь ураження, тим сприятливіші прогноз для одужання.

Прогноз залежить від:

- Наявність і час втрати свідомості;

- Ступеня тяжкості;

- Види і характеристики травми;

- Рефлекси зіниць і глазодвигательной функції;

- Стан серцевої і дихальної діяльності;

- М’язова моторна активність;

- Вираженість неврологічних порушень;

- Віку потерпілого: для дітей більш сприятливіші, ніж у дорослих;

- Загальна динаміка змін в результаті проведеної терапії.

Непрямим параметром впливає на результат лікування є оснащення стаціонару і кваліфікація лікарів.

Прогноз за ступенями:

- Благополучне одужання при легкому;

- Збереження незначних неврологічних змін або помірна інвалідність для середньої;

- Груба інвалідизація, вегетативна хвороба, смерть — у важкій.

Рекомендуємо:

- Вертеброгенная цервикокраниалгия

- Глиобластома головного мозку

- Хвороба Вільсона-Коновалова

- Параліч Дюшена Ерба — ознаки, симптоми, лікування

Черепно-мозговая травма — Википедия

Че́репно-мозгова́я тра́вма (ЧМТ) — комплекс контактных повреждений (мягких тканей лица и головы, костей черепа и лицевого скелета) и внутричерепных повреждений (повреждений вещества головного мозга и его оболочек), имеющих единый механизм и давность образования.

По тяжести поражения различают лёгкую, средней степени тяжести и тяжёлую ЧМТ[1]. Для определения степени тяжести используют шкалу комы Глазго. При этом пациент получает от 3 до 15 баллов в зависимости от уровня нарушения сознания, который оценивают по открыванию глаз, речевой и двигательной реакциям на стимулы[2]. Лёгкая ЧМТ оценивается в 13—15 баллов, среднетяжёлая — в 9—12, тяжёлая — в 3—8[3][4][5].

Также различают изолированную, сочетанную (травма сопровождается повреждением других органов) и комбинированную (на организм действуют различные травмирующие факторы) ЧМТ.

ЧМТ разделяют на закрытую и открытую. При открытой черепно-мозговой травме повреждены кожный покров, апоневроз и дном раны является кость или более глубоколежащие ткани. При этом, если повреждена твёрдая мозговая оболочка, то открытую рану считают проникающей. Частный случай проникающей травмы — истечение спинномозговой жидкости из носа или уха в результате перелома костей основания черепа. При закрытой черепно-мозговой травме апоневроз не поврежден, хотя кожа может быть повреждена.

Клинические формы ЧМТ:

- Перелом костей черепа — Переломы чаще являются костно-линейными.

- Сотрясение головного мозга — вызванное травмой нарушение неврологических функций. Все симптомы, возникающие после сотрясения, обычно со временем (в течение нескольких дней — 7-10 дней) исчезают. Стойкое сохранение симптоматики является признаком более серьёзного повреждения головного мозга. Сотрясение головного мозга может сопровождаться или не сопровождаться потерей сознания. Основными критериями тяжести сотрясения мозга являются продолжительность (от нескольких секунд до 5 (в некоторых источниках до 20) минут[6]) и последующая глубина потери сознания и состояния амнезии. Неспецифические симптомы — тошнота, рвота, бледность кожных покровов, нарушения сердечной деятельности. Неврологическое исследование, как правило, не выявляет отклонений, но могут отмечаться соматические симптомы (головная боль), физикальные признаки (потеря сознания, амнезия), изменение поведения, когнитивные нарушения или нарушение сна. Некоторые из этих последствий могут продолжаться несколько месяцев после травмы.

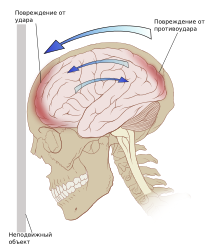

- Ушиб головного мозга: лёгкой, средней и тяжёлой степени (клинически). Ушиб головного мозга проявляется в ушибленной ране ткани мозга. Ушиб удар-противоудар наносится когда мозг ударяется о стенку черепа в месте непосредственного воздействия внешнего объекта на голову, получает одну ушибленную рану и затем ушибленная рана наносится на противоположную сторону мозга при резком замедлении движения ткани мозга. Клинические проявления зависят от расположения ушиба, и включают изменение психического состояния, повышенную сонливость, спутанность сознания, тревожное возбуждение. Небольшие интрапаренхиматозные кровоизлияния и припухлость окружающей ткани часто можно определить при компьютерной томографии.

Ушиб от удара и противоудара

Ушиб от удара и противоудараСочетание[править | править код]

Одновременно могут наблюдаться различные сочетания видов черепно-мозговой травмы: ушиб и сдавление гематомой, ушиб и субарахноидальное кровоизлияние, диффузное аксональное повреждение и ушиб, ушиб головного мозга со сдавлением гематомой и субарахноидальным кровоизлиянием.

- поражение черепных нервов, указывают на сдавление и ушиб головного мозга.

- очаговые поражения мозга говорят о повреждении определенной области головного мозга, бывают при ушибе, сдавлении головного мозга.

- стволовые симптомы — являются признаком сдавления и ушиба головного мозга.

- менингеальные симптомы — их наличие указывает на наличие ушиба головного мозга, либо субарахноидального кровоизлияния. Спустя несколько дней после травмы могут быть признаком развившегося менингита.

Клиническая картина[7][править | править код]

- наружные гематомы, разрывы ткани

- бледность;

- рвота, тошнота;

- раздражимость;

- заторможенность, сонливость;

- слабость;

- парестезия;

- головная боль;

- нарушение сознания — потеря сознания, сомноленция, сопор, кома, амнезия, спутанность сознания;

- неврологические признаки — конвульсии, атаксия;

- могут изменяться основные показатели состояния организма — глубокое или аритмичное дыхание, гипертензия, брадикардия — что может свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении

Выступающий затылок, увеличенная пропорция головы по отношению к телу, слабые мышцы шеи, более высокий центр тяжести предрасполагают детей к травмам головы. Более тонкие кости черепа и в меньшей степени миелинизированный мозг обуславливают большую серьезность травм головы, предрасположенность к интрапаренхиматозным повреждениям. Поэтому тогда когда у взрослого чаще наблюдается очаговая внутричерепная гематома у ребёнка повышается вероятность диффузного отека мозга.

В нормальном состоянии кровообращение поддерживается на постоянном уровне посредством ауторегуляции (См. Гемодинамика#Головной мозг). При тяжелых черепно-мозговых травмах ауторегуляция нарушается и кровоток в мозг начинает определяться давлением перфузии головного мозга которое равно артериальному среднему давлению минус внутричерепное давление. Таким образом мозговой кровоток нарушается если артериальное среднее давление слишком маленькое (при гипотензии) или если внутричерепное давление слишком высокое (при отеке мозга). Некоторые приемы помощи детям с черепно-мозговыми травмами делают акцент на поддержании артериального среднего давления и понижении внутричерепного давления, однако, контроль давления перфузии головного мозга при травмах может быть затруднен. Дети имеют большие возможности восстановления чем взрослые, особенно это касается новорожденных и детей младшего возраста у которых открытые швы черепа и родничок позволяют черепу расширятся при отеке или кровотечении.

При травме головы выделяют первичные и вторичные повреждения головного мозга. Первичные повреждения это структурное повреждение черепа и его содержимого происходящее в момент травмирования. Вторичные повреждения это поражение ткани головного мозга происходящее после события травмирования. Такие повреждения могут быть результатом гипоксии, недостаточной перфузии, гиперкапнии, гипертермии, изменения метаболизма глюкозы и натриевого обмена. Лечение должно быть направлено прежде всего на предотвращение вторичных повреждений.

Гипертензия, брадикардия и аритмичное дыхание (Триада Кушинга) свидетельствуют о существенном внутричерепном повреждении, сопровождающемся повышенным внутричерепным давлением. Вторичное обследование включает пальпацию и обследование волосистой части кожи головы на предмет припухлости мягких тканей, смещений, разрывов, припухлость родничка. Лицевой череп должен быть обследован на предмет стабильности и деформаций. Также рекомендуется проверить другие признаки черепно-мозговой травмы — гематомы носовой перегородки, истечение крови или жидкостей из носа и ушей, стоматологические травмы, аномалии прикуса. Барабанные перепонки должна быть изучена на наличие гемотимпанума (кровоизлияния в среднее ухо) или отореи цереброспинальной жидкости, которые вместе с кровоподтеком непосредственно за ушной раковиной, окологлазным экхимозом (кровоподтеком) (Симптом очков), парезом черепно-мозгового нерва, могут указывать на перелом основания черепа. Обследование офтальмоскопом может потребоваться для выявления отёка диска зрительного нерва, связанного с повышением внутричерепного давления или ретинального кровоизлияния.

Важной составляющей вторичного обследования является неврологическое исследование. Оно включает оценку психического состояния, обследование черепно-мозгового нерва, анализ наличия и качества сухожильного рефлекса, мышечного тонуса, мышечной силы, чувствительности церебеллярной функции. Для оценки уровня сознания применяют шкала комы Глазго.

При проникающих и тупых черепно-мозговых травмах чаще применяется бесконтрастная КТ. Она обладает достаточной чувствительностью для обнаружения острого кровотечения и переломов черепа. КТ также позволяет оценить серьёзность травмы по показателю увеличенного внутричерепного давления, отёка мозга, дислокации мозга. Об угрожающем характере травмы могут свидетельствовать следующие данные КТ: смещение срединной структуры, сглаживание борозды, увеличенные или сжатые желудочки, потеря нормальной дифференциации серого и белого вещества. Все дети с нарушением сознания, с показателем по шкале комы Глазго ниже 14, с проникающей травмой, с фокальным неврологическим дефицитом должны быть немедленно подвергнуты КТ-сканированию. Для оценки неочевидных для показания к КТ случаев травмы головы у детей применяются критерии малого риска черепно-мозговой травмы.

| Возраст до 2-х лет | Возраст свыше 2-х лет |

|---|---|

|

|

При удовлетворении этим критериям ребенок как правило не нуждается в госпитализации и проведении КТ.

Рентгенография информативна с точки зрения выявления переломов черепа, но не дает информации о внутричерепных травмах, которые возможны у детей и при отсутствии переломов черепа.

Важно учитывать вероятность травмы шейного отдела позвоночника. Несмотря на то, что травма шейного отдела позвоночника у детей сравнительно редкий случай, она должна предполагаться у детей с серьезной травмой головы, особенно если ее причиной явилась автомобильная авария, с нефиксированным положением. Дети с изменением психического состояния; сильными, болезненными повреждениями; с нарушенной способностью общения; очаговой неврологической недостаточностью; с локализованной болью, припухлостью, экхимозом в районе шейного отдела позвоночника требуют тщательного осмотра и диагностической визуализации шейного отдела позвоночника. Дети до 8 лет имеют повышенную пропорцию затылок-тело и следовательно вышерасположенный центр тяжести, поэтому большинство повреждений шейного отдела позвоночника в этой возрастной группе чаще происходят на более высоких уровнях (С1,С2,С3). Благодаря эластичности и несформировавшегося окостенения дети имеют больший риск повреждения связок, при отсутствия повреждения костей.

При черепно-мозговых травмах проводятся общий анализ крови, анализ электролитов. Контроль уровня глюкозы необходимо проводить у детей с нарушением сознания. У пациентов с внутричерепным кровотечением должна быть проведена коагулограмма (протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время).

Обследование и лечение при серьезной травме должны производится одновременно. Лечение черепно мозговых травм можно разделить на 2 этапа. Этап оказания первой медицинской помощи и этап оказания квалифицированной медицинской помощи в стационаре.

Первичное обследование осуществляется с особым вниманием к проходимости дыхательных путей, дыханию, иммобилизации шейного отдела позвоночника.

При наличии эпизода с потерей сознания больной независимо от его текущего состояния нуждается в транспортировке в стационар. Это обусловлено высоким потенциальным риском развития тяжелых опасных для жизни осложнений.

После поступления в стационар больному проводится клиническое обследование, собирается при возможности анамнез, уточняется у него или у сопровождающих характер травмы. Затем выполняется комплекс диагностических мероприятий направленных на проверку целостности костного каркаса черепа и наличия внутричерепных гематом и других повреждений тканей мозга.

После того как в ходе обследования устанавливается тип черепно-мозговой травмы, врач-нейрохирург, а при его отсутствии в клинике травматолог принимает решение о необходимости оперативного вмешательства и контроля внутричерепного давления. Целью первичных этапов лечения — предотвращение вторичных повреждений мозга, для чего максимизируется оксигенация и газообмен, поддерживается кровообращение для максимизации перфузии головного мозга, уменьшается повышенное внутричерепное давление, уменьшаются метаболические потребности головного мозга.

Пациенты со значительными внутричерепными повреждениями часто нуждаются в интубации для защиты дыхательных путей. Такие пациенты с показателем шкалы комы Глазго 8 и меньше должны быть подвергнуты быстрой последовательной интубации для контроля дыхательных путей.

В некоторых случаях для предотвращения поражения тканей головного мозга, и для поддержания нормального внутричерепного давления и защиты коры головного мозга от гипоксии выполняются трепанации и дренирования внутричерепных гематом. При отсутствии кровотечения в полость черепа больные ведутся как правило на консервативной терапии. При проведении премедикации может применяться этомидат, седативное средство нейтральное для сердечно-сосудистой системы и имеющее минимальное воздействие на кровяное давление. Большинство других седативных средств приводят к гипотензии, и следовательно к понижению артериального среднего давления и понижению давления перфузии головного мозга. Несмотря на неочевидный эффект, лидокаин может сглаживать транзиторное повышение внутричерепного давления сопровождающее оротрахеальную интубацию.

В прошлом считалось, что для понижения внутричерепного давления необходимо осуществлять гипервентиляцию. Гипервентиляция понижает артериальное парциальное давление углекислого газа и приводит к вазоконстирикции и понижению кровотока головного мозга, что в конечном итоге приводит к понижению внутричерепного давления. Однако такая практика имеет нежелательные последствия — нарушение церебрального метаболизма и вероятно обострение ишемии. В современной практике лечения рекомендуется нормальный газообмен (вентиляция) для поддержания уровня артериального парциального давления углекислого газа не ниже 34 мм рт. ст.

Для того чтобы предупредить недостаточную перфузию в мозг требуется агрессивная поддержка кровообращения и артериального среднего давления с использованием растворов. Причинами гиповолемии и гипотензии могут быть другие повреждения. Поэтому необходим тщательное обследование на наличие других травм. Требуется контроль центрального венозного давления для оценки степени дегидрации. Возможна необходимость вазопрессоров для поддержки артериального среднего давления у нормоволемических пациентов.

Повышение внутричерепного давления создает препятствия для мозгового кровотока и усугубляет ишемические повреждения. Применение гипертонических растворов рекомендуется при лечении повышенного внутричерепного давления, особенно с признаками дислокации мозга. Гипертонический солевой раствор (3 %) это препарат первой линии в противоположность маннитолу. Кроме того методом понижения внутричерепного давления может служить приподнятие головы над кроватью на 30 градусов способствующее венозному оттоку. Использование маннитола и других диуретиков противопоказано пациентам с артериальным пограничным давлением, поскольку могут вызвать артериальную гипотензию, что приводит к уменьшению артериального среднего давления и ухудшает перфузию в мозг. Также для предупреждения возбуждения, которое может вести к повышению внутричерепного давления и повышению метаболических потребностей могут потребоваться мышечные релаксанты, седативные и анальгезирующие средства. Болезненные процедуры (например отсасывание) должны получить надлежащую премедикацию седативными и анальгезирующими средствами. Катетер внутрижелудочкового давления важен для контроля внутричерепного давления. Он также может использоваться для дренирования цереброспинальной жидкости, чтобы способствовать понижению внутричерепного давления.

Необходимо агрессивное лечение гипертермии и пароксизмов, поскольку они увеличивают метаболические потребности. При гипертермии применяют жаропонижающие средства, а также применяются активные охлаждающие процедуры. Антиконвульсивная профилактика может потребоваться у детей в течение первых 7 дней. Следует учитывать, что пароксическую активность трудно определить, если ребенок парализован.

Необходимы процедуры лечения электролитами и контроль состояния несахарного диабета у детей или синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона.

Пациентам с большими эпидуральными и субдуральными гематомами требуется хирургическое вмешательство для их удаления. Пациентам с вдавленными фракциями черепа требуется оперативное вмешательство для их поднятия от мозга. В отношении пациентов со значительной проникающей травмой головы осуществляется профилактика антибиотиками и противоэпилептическая профилактика и может потребоваться ангиография для оценки васкулярных повреждений.

Дети с незначительными травмами головы (показатель по шкале комы Глазго 14-15) без потери сознания или с кратковременной потерей сознания, без очаговых нарушений выявляемых при неврологическом обследовании, без переломов черепа, без упорной рвоты, с положительной динамикой и проявлением нормального психического состояния после 4-6 часов наблюдения могут быть выписаны при условии достаточного наблюдения со стороны родителей. Дети с отсутствующей положительной динамикой, с постоянной тошнотой, даже с незначительными повреждениями и нормальными результатами сканирования КТ должны оставаться под наблюдением.

Дети с умеренными травмами головы (первоначальный показатель по шкале комы Глазго — 9-12) требуют более продолжительного периода наблюдения и нейрохирургической консультации. Тяжелые травмы головы (показатель по шкале комы Глазго <8) требуют активных мер по стабилизации.

Пациенты с сотрясением мозга должны находиться под наблюдением и должно быть проведено повторное обследование перед возобновлением спортивных занятий, поскольку последовательные сотрясения могут вызывать долговременные расстройства.

- Транексамовая кислота

В октябре 2019 года журнал The Lancet сообщил о способности транексамовой кислоты радикально улучшать состояние пациентов с ЧМТ. Лечебное действие основано на прекращении кровотечения из разорванных сосудов внутри чрепной коробки. Для положительного эффекта необходимо ввести препарат внутривенно как можно скорее после несчастного случая. Действие препарата заключается в предотвращении развития кровотечения до опасного уровня[8][неавторитетный источник?].

Прогноз заболевания во многом зависит от характера и тяжести травмы. При легких травмах прогноз условно благоприятный, в некоторых случаях происходит полное выздоровление без медицинской помощи. При тяжелых повреждениях прогноз неблагоприятный, без немедленной адекватной медицинской помощи больной умирает.

Для детей более младшего возраста, как правило, предполагается более благоприятный прогноз. Скальпированные раны головы, большинство переломов черепа, сотрясения мозга являются травмами малого риска. Внутричерепное кровоизлияние, некоторые виды переломов черепа, вторичные повреждения мозга, травмы сопровождающиеся диффузным отёком мозга считаются травмами высокого риска. Не оказание медицинской помощи в случае травм высокого риска может повлечь смертельный исход от дислокации мозга.

К осложнениям, связанным с тяжелыми травмами головы, относят посттравматические приступы, требующие прием в течение всей жизни антиконвульсантов; гидроцефалия требующая использования вентрикулоперитонеального шунтирующего катетера; вегетирующее или нарушенное психическое состояние. Проникающие травмы могут повлечь инфекции (менингит, абсцесс) и сосудистые повреждения (аневризма, артериовенозная мальформация). Последствием лёгких травм головы могут быть головокружение, головная боль, раздражимость, дефицит памяти, нарушения поведения, нарушение психического развития. Такие последствия могут наблюдаться в течение месяцев, но могут иметь и необратимый характер.

- ↑ Saatman KE; Duhaime AC Workshop Scientific Team Advisory Panel Members; Bullock, Ross; Maas, Andrew I.R.; Valadka, Alex; Manley, Geoffrey T.; Workshop Scientific Team Advisory Panel Members. Classification of traumatic brain injury for targeted therapies (англ.) // Journal of Neurotrauma (англ.)русск. : journal. — 2008. — Vol. 25, no. 7. — P. 719—738. — DOI:10.1089/neu.2008.0586. — PMID 18627252.

- ↑ Marion D. W. Introduction // Traumatic Brain Injury (неопр.) / Marion D. W.. — Stuttgart: Thieme, 1999. — ISBN 0-86577-727-6.

- ↑ Valadka A. B. Injury to the cranium // Trauma (неопр.) / Moore E. J., Feliciano D. V., Mattox K. L.. — New York: McGraw-Hill, Medical Pub. Division, 2004. — С. 385—406. — ISBN 0-07-137069-2.

- ↑ Parikh S., Koch M., Narayan R.K. Traumatic brain injury (неопр.) // Int Anesthesiol Clin. — 2007. — Т. 45, № 3. — С. 119—135. — DOI:10.1097/AIA.0b013e318078cfe7. — PMID 17622833.

- ↑ Jennett B. Epidemiology of head injury (англ.) // Archives of Disease in Childhood (англ.)русск.. — 1998. — May (vol. 78, no. 5). — P. 403—406. — PMID 9659083.

- ↑ Болезни Нервной системы. Руководство для врачей под ред. проф. Н. Н. Яхно, проф. Д. Р. Штульмана. В 2-х томах. М: Медицина, 2001. Стр. 711

- ↑ 1 2 3 4 Berkowitz’s Pediatrics: A Primary Care Approach, 5th Edition Copyright © 2014 American Academy of Pediatrics p.399

- ↑ Head injuries: Cheap drug ‘could save thousands of lives a year’, BBC, 15.10.2019

Ушиб мозга мкб 10. Травма черепно-мозговая

Описание

МКБ 10 ушиб головного мозга — класс внутричерепные травмы под кодом S — черепно-мозговая травма открытого или закрытого типа с повреждением внутренних структур. Представляет собой поражение оболочек вещества, сопровождающихся очаговым некрозом нервных тканей.

Ушиб может произойти в любой области головы, но чаще страдают лобные, височные, затылочные доли.

При поражении возникает зона с повышенным давлением. В данном участке разрушаются как кровеносной сети, так и нервные структуры. Вследствие чего в противолежащей части возникает противоударная область с пониженным давлением с соответствующими повреждениями.

Поверхностные мозговые доли при травмировании смещаются, а глубинные — не подвижны, что приводит к изменению передачи нервных импульсов. По этой же причине происходит нарушение циркуляции спинномозговой жидкости.

Причины

Ушиб головного мозга характеризуется сочетанием тканевых очаговых повреждений различной степени выраженности и первичных травматических кровоизлияний в кору и белое вещество мозга. В дальнейшем очаг ушиба расширяется вследствие кровоизлияний, отека-набухания головного мозга и гемодинамических расстройств.

Ушиб головного мозга, как правило, сопровождается субарахноидальным кровоизлиянием и менингеальным синдромом различной степени выраженности, который обычно развивается через ч после травмы в результате непосредственного повреждения оболочек, отека-набухания мозга и, самое главное, токсического воздействия продуктов распада гемоглобина на мозговые оболочки.

В Российской федерации ведущей причиной закрытой черепно-мозговой травмы является травмы, полученные в быту. В других, развитых экономически, странах преобладают в качестве причин автомобильные травмы.

Реже встречаются падение с различной высоты и спортивные травмы. Следует отметить, что основным фактором риска, сопровождающим до 70% всех пострадавших, является алкогольное опьянение разной степени.

Во время получения травмы травмирующие силы способны воздействовать непосредственно на костную и мозговую ткань, оболочки ГМ, его кровеносные сосуды и желудочковую систему, вызывая тем самым первичные повреждения: аксональное (АПМ) и очаговые ушибы и размозжения ГМ.

Затем вследствие воздействия внутричерепных (внутричерепной гипертензии, отека ГМ, ангиоспазма, гидроцефалии, инфекционных нарушений, судорог, нарушений мозгового кровотока, расстройств нейронного метаболизма, трансмембранного ионного дисбаланса, нейротоксичности аминокислот возбуждающего характера и свободно-радикальных клеточных повреждений) и системных (гипотензии – сниженного артериального давления, гипоксии, анемии, гиперкапнии, электролитных расстройств, гипогликемии, нарушений кислотно-основного состояния и воспалительных реакций) факторов происходит вторичная ишемия мозговой ткани, приводящая к вторичным повреждениям ГМ.

Ушиб головного мозга мкб 10

Самыми опасными в травматологии считаются травмы головы, потому что даже незначительное повреждение головного мозга чревато тяжелыми последствиями, несовместимыми с жизнью. Разновидности травматизации описаны в документе международной классификации болезней 10 пересмотра под определенными шифрами, так ЗЧМТ код по МКБ 10 выглядит как Е-008.

Входящие в состав данного протокола различные версии возможных патологий имеют свой персональный код, что значительно облегчает работу травматологов, реаниматологов и нейрохирургов. Целью этого блока во всем мире считается восстановление и поддержание работы всех жизненно важных органов и систем.

Локальные протоколы в диагностике, лечении, прогнозировании течения посттравматической патологии определяют действия специалистов.

1047 вузов, 2204 предметов.

Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга, ушиб голов-

Цель этапа: Восстановление функций всех жизненно важных систем и органов

S06.0 Сотрясение головного мозга

S06.1 Травматический отек головного мозга

S06.2 Диффузная травма головного мозга

S06.3 Очаговая травма головного мозга

S06.4 Эпидуральное кровоизлияние

S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние

S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние

S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием

S06.8 Другие внутричерепные травмы

S06.9 Внутричерепная травма неуточнённая

Определение: Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ) – повреждение черепа и

мозга, которое не сопровождается нарушением целостности мягких тканей головы и/или

апоневротического растяжения черепа.

К открытой ЧМТ относятся повреждения, которые сопровождаются нарушением

целостности мягких тканей головы и апоневротического шлема черепа и/или соответст-

вуют зоне перелома. К проникающим повреждениям относят такую ЧМТ, которая сопро-

вождается переломами костей черепа и повреждением твердой мозговой оболочки мозга с

возникновением ликворных свищей (ликвореей).

ЗЧМТ – код по МКБ 10

Самыми опасными в травматологии считаются травмы головы, потому что даже незначительное повреждение головного мозга чревато тяжелыми последствиями, несовместимыми с жизнью. Разновидности травматизации описаны в документе международной классификации болезней 10 пересмотра под определенными шифрами, так ЗЧМТ код по МКБ 10 выглядит как Е-008.

Входящие в состав данного протокола различные версии возможных патологий имеют свой персональный код, что значительно облегчает работу травматологов, реаниматологов и нейрохирургов. Целью этого блока во всем мире считается восстановление и поддержание работы всех жизненно важных органов и систем.

Локальные протоколы в диагностике, лечении, прогнозировании течения посттравматической патологии определяют действия специалистов.

Определение и особенности кодирования

Закрытой ЧМТ считают повреждение головного мозга без нарушения целостности окружающих тканей головы и костного аппарата. К ним относят: сотрясение и ушибы мозга, образование гематом. Ушиб головного мозга в МКБ 10 может кодироваться несколькими значениями, в зависимости от вида образовавшегося патологического процесса. Протокол Е008, посвященный закрытым травмам головного мозга, содержит разнообразие кодов, под которыми зашифрованы следующие разновидности повреждений:

- развивающийся вследствие травмы отек – S1;

- диффузное повреждение мозговых тканей разной степени тяжести – S2;

- травматизация с наличием определенного очага – S3;

- образование крови эпидурального характера – S4;

- кровоизлияние под твердую оболочку мозга вследствие травмы – S5;

- посттравматическое скопление крови в полости между мягкой и паутинной мозговой оболочкой – S6;

- развитие состояния комы – S06.7.

Каждый код несет в себе полную информацию о виде и степени развития посттравматической патологии, что характеризует дальнейший ход лечения и наличие возможных осложнений.

Классификация по патофизиологии

Патологическая физиология в МКБ 10 ЗЧМТ имеет код, который обуславливает ее разделение на два вида повреждений мозговой ткани:

- Первичные. Образуются вследствие прямого воздействия травмирующего фактора на кости черепа, мозговые оболочки, мозговые ткани, магистральные сосуды.

- Вторичные. Практически не имеют связи с воздействующим элементом нанесения травмы, но исходят из первичного воздействия на головной мозг.

Вторичные проявления, в свою очередь, разделяются на внутричерепные и системные заболевания посттравматического характера.

Сохраните ссылку, или поделитесь полезной информацией в соц. сетях

Оцените статью

Загрузка…

Загрузка…Открытая проникающая черепно-мозговая травма у детей > Архив – Клинические протоколы МЗ РК

Тактика лечения: дифференцированный подход к выбору тактики лечения (консервативному или хирургическому) требуют дети с открытыми проникающими переломами основания черепа, сопровождающиеся ликвореей и пневмоцефалией. В большинстве случаев лечение консервативное, основанием для хирургического лечения этих больных являются ухудшение состояния, нарастание дислокационного синдрома.

Цели лечения: стабилизация витальных функций, отсутствие патологических менингеальных симптомов, температуры, первичное заживление раны. Улучшение самочувствия больного, регресс очаговой и общемозговой симптоматики в зависимости от степени тяжести травмы.

Немедикаментозное лечение: нет.

Медикаментозное лечение

Операции: костно-пластическая трепанация, открытая репозиция, резекционная трепанация.

Открытые оскольчатые вдавленные проникающие переломы костей черепа, требуют устранения не только вдавления костных отломков, но и восстановления целостности твердой мозговой оболочки. Повреждение венозных синусов твердой мозговой оболочки является грозным осложнением вдавленных переломов костей черепа. При подозрении на повреждение синуса, устранение вдавления осуществляется с наложения фрезевого отверстия с формированием костного лоскута, включающего все фрагменты вдавления. В последнюю очередь осторожно удаляется костный фрагмент, внедряющийся в стенку синуса.

Огнестрельные проникающие черепно-мозговые ранения у детей встречаются редко (в Казахстане). Обработка входного отверстия во многом определяется характером повреждения кости. При небольших входных дефектах кости, чаще применяют костно-пластическую трепанацию (ранения самодельным и пневматическим оружием). Это связано с высокой вероятностью проведения первичной пластики.

При пулевых ранениях со значительными многооскольчатыми переломами кости используется резекционная трепанация.

Продолжающееся внутричерепное кровотечение приводит к снижению уровня сознания (например, с 15 до 3 баллов по шкале комы Глазго), бради- и тахиаритмии, урежению дыхания.

При появлении перечисленных выше симптомов для исключения гематомы, показано наложение лечебно-диагностических фрезевых отверстий, при отсутствии возможности КТ-исследования. При наличии интракраниальной гематомы операционный подход должен обеспечивать оптимальные условия для удаления гематомы.

Перечень основных медикаментов:

1. *Раствор Рингера ацетат

2. *Пирацетам раствор для инъекций в ампулах 20% 5 мл

3. *Винпоцетин 5 мг, 10 мг табл.

4. *Дротаверин раствор для инъекций 40 мг/2 мл

5. *Тиамин раствор для инъекций 5% в ампуле 1 мл

6. *Пиридоксин таблетка 10 мг, 20 мг; раствор для инъекций 1%, 5% в ампуле 1 мл

7. *Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 5%, 10% в ампуле 2 мл, 5 мл

8. *Токоферола ацетат масляный раствор в ампулах по 1 мл 5%, 10%, 30% масляный раствор 50% в капсулах

9. *Цианокобаламин раствор для инъекций в ампуле 1 мл (500 мкг)

10. *Дифенгидрамин раствор для инъекций 1% 1 мл

11. *Бензилпенициллин-натрий* 1000000 ЕД фл.

12. *Гентамицин раствор для инъекций 40 мг/мл, 80 мг/2 мл в ампуле

13. *Цефтриаксон порошок для приготовления инъекционного раствора 250 мг, 500 мг, 1000 мг во флаконе

14. *Цефуроксим порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 750 мг, 1.5 гр

15. *Цефтазидим порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 500 мг, 1 гр, 2г

16. *Тикарциллин + клавулановая кислота, лиофилизированный порошок 3000 мг/200 мг для приготовления раствора для внутривенных инфузий

17. *Натрия хлорид, р-р д/и фл. д/кровезам 200 мл

18. *Декстроза р-р д/и 5% 10% фл. 400 мл, 500 мл

Перечень дополнительных медикаментов: нет.

Индикаторы эффективности лечения: регресс очаговой и общемозговой симптоматики в зависимости от степени тяжести травмы.

* – препараты, входящие в список основных (жизненно важных) лекарственных средств.