Остеомиелит нижней челюсти хронический – как проявляется, основные причины, как диагностируется врачами, особенности лечения медицинскими препаратами и народные средства

Остеомиелит челюстных костей

Остеомиелит челюстных костей – гнойно-некротический инфекционный воспалительный процесс в костной ткани челюстей

Классификация По распространенности процесса

ограниченное поражение

диффузное поражение

поражение тела челюсти

поражение ветви челюсти изолированное и в сочетании с поражением альвеолярного отростка и тела челюсти

поражение половины нижней челюсти, всей нижней челюсти

По этиологическому принципу

Одонтогенный остеомиелит

Гематогенный остеомиелит

Травматический остеомиелит

Одонтогенный остеомиелит челюстных костей

Выделяют три стадии течения процесса:

– острая

– хроническая

Этиология. В подавляющем большинстве случаев остеомиелит челюсти возникает в результате проникновения в кость микрофлоры из периодонта; иногда этот патологический процесс развивается при нагноении околокорневой кисты, т.е. в результате распространения одонтогенной или стоматогенной инфекции.

Так же как и другие одонтогенные воспалительные заболевания, остеомиелит челюсти вызывается смешанной микрофлорой: различными видами стафилококков, стрептококков и других кокков, рядом палочковидных форм, нередко в сочетании с гнилостными бактериями.

Распространению гнойного процесса из периодонта в толщу кости альвеолярного отростка и челюсти благоприятствуют анатомические особенности – наличие в стенках зубных альвеол значительного количества мелких отверстий, через которые проходят кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервные стволики.

Установлено, что остеомиелит челюсти сравнительно редко развивается вслед за первым проникновением бактерий в периодонт. У большинства больных в анамнезе отмечаются неоднократные обострения хронического периодонтита. Одно из последующих обострений в уже сенсибилизированном организме обусловливает возникновение гнойно-некротического воспаления в костной ткани, т.е. одонтогенного остеомиелита челюсти.Острая стадия остеомиелита

Больной жалуется на острые, часто очень интенсивные, разлитые боли в области челюсти, повышение температуры тела, общее недомогание. Из анамнеза можно установить, что явления обострившегося хронического, реже острого периодонтита продолжали быстро нарастать. Болевые ощущения в определенном зубе распространились на область ряда зубов, половину челюсти или половину лица и головы.

При остром остеомиелите челюсти местные симптомы заболевания в течение первых 2-3 суток могут быть выражены слабо, и на первый план выступают быстро нарастающие общие явления. Обычно больной бледен, вял. Черты лица обострившиеся. Его беспокоят головные боли, боли во всем теле, плохой сон, нередко бессонница, сильная слабость. Тоны сердца глухие. Пульс учащен, нередко аритмичен. Малейшее физическое напряжение вызывает сердцебиение и холодный липкий пот. Аппетит отсутствует. Температура тела нередко доходит до 39-40°С. В течение суток колебания температуры достигают 2-3°С. Характерным для острого одонтогенного остеомиелита является озноб, нередко повторный в течение суток.

При обследовании тканей челюстно-лицевой области можно обнаружить ряд характерных признаков. В ранний период заболевания при наружном осмотре изменений не отмечается, но при пальпации определяется болезненность по наружной поверхности челюсти в области воспалительного очага, на протяжении 2-3 дней она усиливается. Регионарные лимфатические узлы значительно увеличиваются, становятся болезненными при пальпации. На 2-3-й день появляется отек мягких тканей.

При остром остеомиелите тела нижней челюсти и вовлечении в воспалительный процесс сосудисто-нервного пучка, расположенного в нижнечелюстном канале, наблюдается симптом Венсана – нарушение чувствительности тканей, иннервируемых нижнечелюстным и подбородочным нервами (анестезия или парестезия половина нижней губы и подбородка).

При осмотре полости рта: язык обложен, слюна в связи с угнетением ее секреции густая, тягучая. Ощущается неприятный, иногда гнилостный запах изо рта. Обнаруживается гиперемия и отечность слизистой оболочки альвеолярного отростка на протяжении нескольких зубов. Эти изменения имеются не только на наружной поверхности альвеолярного отростка, т.е. со стороны преддверия рта, но и с язычной или небной стороны. При исследовании зубного ряда путем перкуссии удается установить болезненность нескольких зубов; отмечается нарастающая их подвижность. Десна в окружности «причинного» зуба нередко на 3-4 день становится цианотичной, отслаивается от альвеолярного отростка, и при надавливании из-под нее выделяется гной. По переходной складке появляются типичные признаки острого гнойного периостита. При распространении гнойного процесса от области моляров на жевательную или медиальную крыловидную мышцу наблюдается воспалительная контрактура.

При остеомиелите верхней челюсти, особенно диффузном, возникает острый гайморит, усиливаются боли, появляется гнойное отделяемое из носа. При осложненном течении остеомиелита в окружающих мягких тканях возникают гнойные воспалительные процессы, абсцессы и флегмоны, утяжеляющие его течение.

Изменения в крови: анемия, лейкоцитоз, при очень тяжелом течении появляются миелоциты, повышается СОЭ. Изменения в моче: нередко обнаруживается белок, в тяжелых случаях появляются гиалиновые и зернистые цилиндры, лейкоциты, эритроциты.

Рентгенография: первые признаки деструктивных изменений костной ткани удается установить только через 10-14 дней от начала заболевания.

Подострая стадия остеомиелита.

Острые проявления одонтогенного остеомиелита челюсти у большинства больных наблюдаются в течение 10-12 дней. Постепенно снижается температура тела, и уменьшаются ее колебания в течение суток. Общее состояние больного заметно улучшается, восстанавливается сон, появляется аппетит.

Значительные сдвиги претерпевают и местные проявления заболевания. В большей или меньшей степени подвергаются обратному развитию сопутствующие острому остеомиелиту воспалительные изменения в околочелюстных мягких тканях, исчезает гнилостный запах, раны гранулируют, формируются свищевые ходы.

Меняется степень подвижности зубов: одни, часто интактные, расшатываются еще больше, другие, в основном расположенные по периферии воспалительного очага в кости, несколько укрепляются.

Рентгенография: обнаруживаются не имеющие четких границ участки деструкции, по краю челюсти в результате оссифицирующего периостита намечается неодинаковой плотности и толщины волнистая тень.

Нормализуются показатели крови и мочи.

Хроническая стадия остеомиелита.

Дальнейший переход в хроническую стадию остеомиелита, являющуюся самой длительной (от одного месяца до нескольких лет) тоже совершается постепенно. Общее состояние больного не внушает опасений и продолжается улучшаться. Температура тела нормализуется.

Обострения воспалительных явлений, нередкие в хронической стадии остеомиелита челюсти, связаны с задержкой гнойного отделяемого и иногда с образованием абсцесса, реже флегмоны в околочелюстных тканях.

При внешнем осмотре больных хроническим остеомиелитом челюстей обычно наблюдается значительное изменение очертаний лица в результате инфильтрации окружающих челюсть мягких тканей. Образуются свищевые ходы, идущие до кости, из которых то обильно, то в небольших количествах выделяется гной.

В полости рта: некоторые зубы, ранее значительно подвижные, укрепляются. Слизистая альвеолярного отростка в области патологического очага отечна, часто синюшна. Нередко в полость рта открываются свищи.

В хронической стадии остеомиелита происходит отделение (демаркация) омертвевших участков кости и отторжение секвестров. Этот процесс протекает в различные сроки. Так, тонкие и пористые наружные стенки альвеол верхних зубов нередко полностью отделяются уже через 3-4 недели, в то время как для секвестрации плотных кортикальных участков тела нижней челюсти требуется не менее 6-7 недель. Отделившийся секвестр становится подвижным, что обычно удается установить путем зондирования через свищевые ходы. В ряде случаев секвестрировавшиеся участки самопроизвольно выделяются через свищи или слизистую полости рта. У отдельных больных, чаще в детском и юношеском возрасте, даже плотные кортикальные секвестры разрушаются окружающими их грануляциями и распадаются на мелкие кусочки, которые в дальнейшем незаметно выходят с гноем через свищевые ходы или даже подвергаются резорбции.

Лечение. Лечение складывается из местных и общих мероприятий. В острую фазу остеомиелита – удаление «причинного» зуба, шинирование подвижных зубов, нанесение остеоперфораций, внутрикостный диализ, вскрытие абсцессов и флегмон, после операции – физиотерапевтические процедуры (УВЧ) Общее лечение должно быть комплексным: антибиотикотерапия с учетом чувствительности микрофлоры, десенсибилизирующая и общеукрепляющая терапия, симптоматическое лечение.

В подострую фазу – комплекс мероприятий направленных на ограничение воспалительного процесса. Физиотерапия, витаминотерапия, применение протеолитических ферментов.

При хроническом остеомиелите челюсти важно своевременно удалить секвестрировавшиеся участки кости (провести секвестрэктомию)и не допустить обострения процесса в последующем.

Реабилитация. Санаторно-курортное лечение. Восстановление дефектов челюстей и зубного ряда. Лечебная физкультура.

Особенности течения одонтогенного остеомиелита у детей

Одонтогенный остеомиелит челюстей у детей до 3-х лет встречается редко. Примерно в 80% случаев остеомиелит возникает как осложнение периодонтита молочных зубов. Начало заболевания обычно бурное. Нередко общие симптомы интоксикации превалируют над местными проявлениями воспаления.

Местная картина заболевания складывается из симптомов поражения собственно челюсти (боль при перкуссии и подвижность нескольких зубов, гноетечение из-под десны, онемение половины нижней губы и подбородка, муфтообразная инфильтрация надкостницы) и симптомов воспаления околочелюстных мягких тканей той или иной локализации. В крови наблюдаются резко выраженный лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ и другие биохимические и иммунологические изменения, характерные для острой фазы воспалительного процесса.

Первые рентгенологические признаки деструкции костной ткани выявляются у детей уже на 6-8-е сутки заболевания, а формирование секвестров на нижней челюсти происходит в следующие сроки: у детей до 7 лет – через 3-4 недели, 8-14 лет – через 5-8 недель.

В зависимости от соотношения клинико-рентгенологических признаков деструкции и новообразования костной ткани различают следующие формы остеомиелита у детей: деструктивную, деструктивно-продуктивную и продуктивную (гиперпластическую, гиперостозную).

В острой стадии одонтогенного остеомиелита дети нуждаются в интенсивной терапии, которая может быть осуществлена лишь в стационарных условиях. Дренирование инфекционного очага путем удаления причинного зуба, вскрытия флегмон и абсцессов околочелюстных тканей осуществляется как неотложное хирургическое вмешательство.

У детей с признаками деструкции костной ткани вопрос о времени оперативного вмешательства – секвестрэктомии – решается с учетом ранее указанных сроков формирования секвестров и данных клинико-рентгенологического обследования больного. Во время этой операции удаляют свободно лежащие секвестры и погибшие зачатки постоянных зубов, очень осторожно выскабливают грануляционную ткань со стенок секвестральной полости, чтобы не повредить сохранившиеся зачатки зубов.

В период развития остеомиелита у детей могу возникнуть такие же осложнения, как у взрослых, а отдаленные исходы этого заболевания у них весьма своеобразны. Они могут проявляться: гипоплазией твердых тканей постоянных зубов, изменением сроков прорезывания зубов, дистопией или ретенцией постоянных зубов, адентией в связи с гибелью зубных зачатков, изменением окклюзии, деформацией зубного ряда, нарушением прикуса, задержкой роста челюсти в виде односторонней микрогнатии, микрогении, рубцовой деформацией мягких тканей, вторичным деформирующим остеоартрозом и анкелозом височно-нижнечелюстного сустава. Частота возникновения перечисленных осложнений тем выше, чем меньше возраст ребенка и чем больше объем поражения костной ткани.

Гематогенный остеомиелит челюстных костей

Заболевание преобладает среди детей младших возрастных групп, но встречается и у взрослых. Возникает в результате заноса микробов и их токсинов с током крови в кость. Гематогенный остеомиелит может развиваться в нескольких костях лицевого скелета, встречается сочетанное поражение лицевого и других отделов скелета. Первичными очагами инфекции могут быть пупочная инфекция, этмоидит, отит, гематогенный остеомиелит в других костях скелета, гнойные поражения кожи, подкожной жировой клетчатки и т.д. Заболевание начинается внезапно. Правильной диагностике помогает тщательный сбор анамнеза и осмотр больного. Клиническая картина гематогенного остеомиелита челюстных костей во многом сходна с течением одонтогенного остеомиелита.

Хронический остеомиелит нижней челюсти: как проходит лечение

Фото: Хронический остеомиелит нижней челюсти

Хронический остеомиелит нижней челюсти – это гнойно-некротическое поражение костной ткани инфекционного происхождения, которое формируется при снижении защитных сил организма, увеличения активности болезнетворных микроорганизмов и нарушении функции нервной и сердечно-сосудистой системы.

Хроническая форма гнойного воспаления кости, как правило, является результатом развития острого остеомиелита.

Этиология заболевания

Хронический остеомиелит челюсти развивается по многим причинам.

Специалисты сформулировали следующие основные теории возникновения гнойно-некротического поражения кости:

- Инфекционно-эмболическая теория. В основе этой гипотезы лежит индивидуальные особенности строения кровеносной системы, что создает условия для проникновения в кость инфекции и тромбов. В то же время научные исследования В.М. Уварова доказали существование разветвлённой системы анастомозов между артериями челюсти. В связи с этим местное нарушение тока крови не является ключевой причиной остеомиелита.

- Теория сенсибилизации организма. С.М. Дерижанов в 1940 году экспериментальным путем доказал аллергическую природу заболевания. Так, «дремлющая» инфекция у человека при травмах, переохлаждениях и иммунодефицитах имеет способность к активации и провоцирует развитие остеомиелита.

- Нейротрофическая теория. Г.И. Семенченко открыл нейтротрофический фактор гнойного поражения костной ткани. Он утверждал, что хроническое механическое повреждение нервных окончаний способно вызвать остеомиелит.

Стрептококковая инфекция при остеомиелите нижней челюсти

Современные научные исследования доказали, что возбудителем гнонйно-некротического поражения челюсти является кокковая инфекция, которая активизируется под воздействием вышеперечисленных факторов риска.

Эпидемиология заболевания

Медицинская инструкция показывает, что остеомиелит челюсти преимущественно развивается у людей в возрасте 25-45 лет. При этом подавляющее число заболевших пациентов будут мужского возраста. У поступивших больных остеомиелит нижней челюсти диагностирован у 85%, а верхнечелюстной лишь у 15%.

Остеомиелит нижней челюсти

По клинической статистике гнойно-некротическое поражение верхней челюсти протекает намного легче, чем аналогическое поражение нижнечелюстной кости.

Классификация заболевания

Врачи-стоматологи разделяют гнойное воспаление кости на несколько форм в зависимости от длительности течения патологического процесса и распространенности остеомиелита.

Современная классификация выглядит следующим образом:

| Стадии остеомиелита | Форма остеомиелита |

Острая стадия, которая длится до 14 дней |  Очаговая форма остеомиелита |

Подострая стадия длительностью 15-30 дней |  Диффузная форма остеомиелита |

Хроническая стадия остеомиелита верхней челюсти | |

Стадия обострения хронического остеомиелита |

Обследование пациента

Диагностика хронического остеомиелита челюсти проводится в такой последовательности:

- сбор анамнеза болезни и выяснение жалоб пациента;

- визуальный и инструментальный осмотр челюстно-лицевой области;

- рентгенография верхней и нижней челюсти;

- компьютерная и магнитно-резонансная томографии, которые выполняются по индивидуальным показателям.

Хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти, история болезни которого указывает на переход болезни из острой фазы, предвидит существование очага инфекции в костной ткани.

Клиническая картина хронического остеомиелита

Симптомы заболевания зависят от стадии воспалительно-гнойного поражения кости. Болезнь, как правило, начинается остро с резкого подъема температуры тела, интенсивного приступа боли и признаков общей интоксикации.

Последующие подострая и хроническая стадии остеомиелита челюсти являются последовательными этапами патологического процесса.

Острая фаза остеомиелита

Проявления подострого остеомиелита челюстей

После перехода болезни в подострый этап общее самочувствие пациента улучшается, снижается температура тела до субфебрильных показателей, восстанавливается сон и аппетит. Болевой синдром становится менее выраженным.

Отек приобретает четкие границы, что уменьшает отек мягких тканей лица. Оперированный участок челюсти заполняется грануляционной тканью, которая не имеет признаков некроза.

Постепенно гнойные выделения из десен становятся густыми и их количество существенно уменьшается. Увеличивается подвижность зубов, расположенных по центру воспалительного очага. А вот, близлежащие зубы укрепляются в челюсти. На поверхности десен формируются свищевые отверстия.

На рентгенологических снимках челюстей врач идентифицирует очаги разжижения костной ткани неправильной формы. В кости также могут находиться одиночные или множественные патологические полости.

Ортопантомограмма пациента с подострым остеомиелитом нижней челюсти

Симптомы хронического остеомиелита

Признаки хронического воспалительно-некротического поражения кости скудные. У большинства пациентов температура тела находится в пределах нормы. У больного стоматологи определяют деформацию челюсти, незначительное ограничение открытия рта и дискомфорт во время приема пищи.

Подострая и хроническая стадия остеомиелита челюсти имеют ключевой симптом в виде деформации костной ткани, которое происходит на фоне умеренного болевого синдрома и нормальной температуры тела.

Компьютерная томография больного с остеомиелитом нижней челюсти

Во время осмотра полости рта специалисты обнаруживают воспалительное уплотнение в области очага остеомиелита. В данном участке слизистая оболочка гиперемирована и синюшная.

Зондирование свищевого хода диагностирует подвижность небольшого участка кости. В некоторых случаях у пациента происходит патологический перелом кости.

Терапия заболевания

Лечение хронического остеомиелита нижней челюсти должно быть комплексным и учитывать особенности клинического течения патологии.

Терапии острой фазы заключается в удалении причинного зуба, вскрытии воспалительного очага и установлении дренажа. В последующем операционная рана подвергается регулярной антисептической обработке.

Удаление зуба как очага хронической инфекции

Медикаментозная терапия в рамках лечения хронического остеомиелита включает прием антибиотиков широкого спектра действия, антигистаминных препаратов, иммуностимуляторов и общеукрепляющих медикаментов. Со второго дня стабилизации общего самочувствия больного врачи-стоматологи рекомендуют провести физпроцедуры в виде УВЧ-, ГНЛ-, СВЧ-терапии.

Все методы терапии гнойно-некротического поражения костной ткани осуществляются в условиях хирургического стационара с соблюдением правил асептики и антисептики. Цена хирургического и медикаментозного лечения зависит от стадии остеомиелита, общего состояния больного, квалификации медицинского персонала и уровня стоматологического учреждения.

Остеомиелит челюсти – от причин до лечения

Остеомиелит челюсти – опаснейшая патология, развивающаяся в результате распространения инфекции по костной челюстной ткани. Внутри кости, где находится костный мозг, образуется гной, зона поражения отекает, ухудшается кровоснабжение. Воспаление затрагивает костную ткань и надкостницу. Из-за нехватки кислорода происходит некроз кости с формированием мертвых зон.

Причины

Возникновение остеомиелита челюсти возможно на фоне попадания в организм возбудителей инфекции.

Это может произойти по следующим причинам:

- инфекционные и вирусные заболевания, перешедшие в хроническую стадию,

- некачественно излеченный периодонтит, повлекший за собой осложнения,

- запущенные случаи кариеса зубов, пульпита, киста зуба,

- травмы челюсти,

- попадание инфекции по время переливания крови, инъекции.

Кроме того, остеомиелит челюсти иногда образуется после вырывания зуба при инфицировании его лунки.

Симптомы

Симптоматика патологии связана с ее видом. Также имеются свои нюансы для каждой формы остеомиелита. К примеру, остеомиелит нижней челюсти характерен для одонтогенного типа и распространен чаще, остеомиелит верхней челюсти – для гематогенной формы. Острый остеомиелит развивается внезапно с ярко выраженными признаками, а хроническая стадия болезни порой вообще никак не проявляться.

Острый

Острый остеомиелит челюсти вызывает мощную реакцию организма на попавшую инфекцию. У человека возникают головная боль, подъем температуры свыше 38 градусов, ухудшается общее самочувствие. В отдельных случаях, когда иммунная система находится в ослабленном состоянии, температура не поднимается вовсе. Это говорит о том, что организм обессилен или не имеет достаточно сил для борьбы с инфекционным возбудителем.

Основные специфические симптомы:

- в инфицированном зубе ощущается отчетливый болевой синдром,

- при простукивании зуба болезненные ощущения в разы возрастают,

- зуб слегка подвижен, расположенные по соседству зубы иногда тоже шатаются,

- ткани возле зуба отекшие, набухшие, красноватого цвета,

- при недуге в нижней челюсти падает чувствительность нижней губы,

- боль может иррадиировать в уши, висок, глаза,

- лимфатические узлы в области шеи воспалены, болезненные на ощупь,

- колебания артериального давления,

- при наличии гноя в мягких тканях лица боль чувствуется и в других областях, помимо челюсти.

В момент острой фазы важно точно поставить диагноз и начать лечебные манипуляции, чтобы избежать осложнений.

После спада острого состояния недуг переходит в подострую форму. На десне образуются свищи, через которые выходит наружу гнойное содержимое. Больной начинает чувствовать облегчение в челюсти за счет выхода гноя, ему даже кажется, что состояние улучшилось, и недуг отступил. Однако это представление ложно, потому что в действительности разрушение тканей кости продолжается, воспаление усугубляется.

Хронический

Хроническая форма остеомиелита челюсти развивается либо сама по себе, либо как последствие острой стадии. Такой тип патологии трудно излечивается, чреват разного рода осложнениями, хотя на отдельных этапах создается видимость, что болезнь полностью исчезла.

Остеомиелит хронической формы бывает двух видов:

- Первичный. Образуется, минуя острую форму.

- Вторичный. Возникает вследствие острой фазы. Возникает по причине позднего обращения к стоматологу или попыток самостоятельного лечения, из-за ослабленного иммунитета после травм и перенесенных болезней, а также из-за неверной диагностики и неправильного лечения.

У детей

Особенностью заболевания у детей является то, что оно развивается в стремительном темпе с ярко выраженной, быстро нарастающей симптоматикой. Для малышей грудного возраста болезнь крайне опасна и требует немедленного медицинского вмешательства.

Признаки остеомиелита челюсти у детей:

- резкий подъем температуры (39-40 градусов),

- потеря аппетита,

- малыш становится капризным, плаксивым,

- на лице проявляется отечность, личико становится ассиметричным,

- за трое последующих суток отек затрагивает область шеи,

- к отекшему участку кожи больно прикасаться,

- в зубных зачатках возникает нагноение,

- отек блокирует носовые ходы, и ребенок свободно не дышит,

- обычно на пятые сутки у ребенка образуются свищи на нёбе, зачатках зубов и в носу.

При появлении подобных симптомов медицинская помощь должна оказаться незамедлительно. В ином случае существует риск плачевных последствий (воспаление легких, заражение крови, менингит).

Виды

Виды остеомиелита челюсти классифицируются, опираясь на ряд критериев:

- причину зарождения воспалительного процесса,

- степень остроты болезни,

- месторасположение зоны поражения,

- способы попадания в организм инфекционных возбудителей.

Рассмотрим подробно классификацию.

По причине возникновения инфекции остеомиелит подразделяется на:

- Неспецифический. Возбудителем является условно-патогенная микрофлора, обитающая на кожных покровах и слизистых, например, стафилококк и стрептококк.

- Специфический. Виновниками инфекции являются специфические бактерии, допустим, сифилитическая или туберкулезная.

По степени остроты заболевания челюстной остеомиелит бывает:

- острый,

- подострый,

- хронический.

По месту расположения очага поражения недуг делится на:

- остеомиелит верхней челюсти,

- остеомиелит нижней челюсти.

По способу попадания в организм инфекции остеомиелит классифицируется на:

- Травматический. При травме челюсти в поврежденную зону проникают вирусы и бактерии. Такой тип патологии встречается довольно редко.

- Одонтогенный. Наиболее распространенный типа заболевания, образовавшийся вследствие осложнений болезней зубов (глубокий кариес, стоматит). В открытые участки пораженных тканей с легкостью проникает инфекция, достигая пульпы зуба и продвигаясь на челюстную ткань.

- Гематогенный. Развивается по причине заражения крови, в результате чего по кровотоку вирус продвигается по всему организму.

- Лучевой. Формируется в ситуации, когда злокачественное новообразование локализовалось в костной ткани челюсти, либо после прохождения курса облучения или химиотерапии.

- После удаления зуба. При недобросовестном лечении, когда зубной нерв частично остается, впоследствии возникает нагноение.

Диагностика

При обнаружении у себя симптомов остеомиелита челюсти нужно немедленно обратиться в стоматологию. Патология выявляется стоматологом-хирургом на осмотре, а также опираясь на медицинские анализы:

- общий и биохимический анализы крови,

- общий анализ мочи,

- бактериальный посев гнойного отделяемого из воспалительного очага,

- рентгенологическое исследование при остром течении болезни рентгеновский снимок будет неинформативен, примерно спустя 7 дней рентген зафиксирует изменения костной челюстной структуры за счет возникновения участка, заполненного гноем,

- компьютерная томография для диагностики остеомиелита применяется в подострой и хронической стадиях,

- магнитно-резонансная томография,

- лучевая диагностика остеомиелита.

Методы лечения

Лечение заболевания остеомиелита челюсти необходимо начинать сразу после его обнаружения. Подход по излечению остеомиелита челюсти является комплексным, включает ряд общих и специальных мер.

Первоначальным мероприятием будет устранение нагноения и омертвевших тканей, восстановление костной ткани.

При гематогенном и травматическом типах патологии сперва удаляют сломанный зуб или его обломанные части. Затем обрабатывается гнойная рана антисептиками.

В случае одонтогенного типа также осуществляется экстракция пораженного зуба, являющегося инфекционным рассадником, гнойная полость вскрывается и вычищается.

Кроме того, лечение остеомиелита челюсти включает в себя применение медикаментозной терапии: назначается прием антибиотиков, антибактериальных препаратов, иммуномодулирующих средств, витаминный комплекс, физиотерапия.

Терапия хронического остеомиелита подразумевает удаление подвижных участков кости. В случае расшатывания зубов проводится шинирование челюсти. В ходе лечения пациенту требуется обильное питье, промывание полости рта после каждого приема пищи.

Народные методы

Лечение остеомиелита челюсти народными методами может использоваться как дополнительная мера к приему медикаментов, которые назначал врач.

Несколько вариантов вспомогательного лечения народными средствами:

- Приготовить отвар ромашки из 100 г цветков, затем процедить. Остывшим отваром пропитать марлевый тампон и удалять скопления гноя. Средство обладает антисептическими свойствами, однако в стадии обострения этот прием не рекомендуется.

- Засушенные цветки сирени поместить в стеклянную банку, влить водку и дать настояться в затемненном месте в течение двух недель. Применяется настойка внутрь три раза в день по 30 капель либо в качестве компрессов.

- Хозяйственное мыло натирается на терке и смешивается с мелко нарезанным луком. Смесь нужно прикладывать к пораженному месту.

- 100 г свежего корня женьшеня измельчить и влить к нему 1 литр водки. Настаивается средство в течение месяца в темном месте. Применяется средство внутрь по 15 капель дважды в день за 30 минут до приема пищи для восстановления иммунной системы.

- Полоскание рта настойкой прополиса. Маленький кусок прополиса заливается стаканом водки и настаивается в холодильнике 14 дней. Затем делают раствор, 10 капель на стакан воды, и полощут рот.

- 1 чайную ложку поваренной соли растворить в теплой воде. Применять раствор для полоскания ротовой полости каждые полтора часа.

Клиника хронических остеомиелитов челюстей | Книги по стоматологии

Клиника хронических остеомиелитов челюстей

Длительность острого периода остеомиелита челюстей зависит от тяжести процесса. После прорыва или эвакуации гноя наружу, когда созданы все условия для широкого оттока, обычно наступает резкое облегчение; общее состояние больного улучшается, критически падает температура, замедляется СОЭ, снижается уровень стафилококкового антитоксина в крови. Острый период принимает по-дострое течение, если не наступает полной ликвидации воспалительных явлений. Очень ярко и образно описал этот период С. М. Дерижанов: «Подострый период остеомиелита напоминает место после перенесенного урагана, где мобилизуются силы и средства, чтобы восстановить погибшее». Переход в хроническую форму наблюдается преимущественно у тех больных, которым в острой стадии процесса своевременно не производилась или недостаточно производилась соответствующая терапия (внутриротовые разрезы, вскрытие флегмон, удаление больных зубов, общее лечение и т. д.). По мнению М. М. Соловьева, хроническим можно назвать такой остеомиелит, при котором процесс ликвидации патологического очага не укладывается в срок 4— 5 нед на верхней челюсти, либо 6—8 нед — на нижней челюсти.

Встречаются и первично хронические остеомиелиты челюстей, когда процесс начинается хронически, без острых явлений. Такие хронические остеомиелиты поддерживаются остающимися в пораженном участке кости секвестрами. Последние, подобно инфицированным инородным телам, поддерживают нагноение. В этих случаях на фоне незначительной припухлости в области пораженного участка, гиперемии и отека на слизистой оболочке, а реже и на коже лица появляются незаживающие свищи, чаще единичные (рис.5), но могут быть и множественные, из которых выделяется гной.

При зондировании свищей зонд упирается в шероховатую кость, а иногда и в подвижное тело — секвестрировавшуюся кость или же в участок разреженной кости, являющейся очагом инфекции. В процессе отделения секвестров через устья свищевых ходов выбухают пышные грануляции. В некоторых случаях при наличии небольшого секвестра свищи отсутствуют; лишь по мере накопления гноя вокруг секвестра воспалительный процесс может обостриться, гной прорывается в полость рта или наружу, после чего остается свищ. У некоторых больных мелкие секвестры настолько рассасываются, что выделяются в виде мелких крупинок (с гноем) без оперативного вмешательства. Гной, выделяющийся из свищей, делается желтым, густым, несколько теряет свой запах.

Как и всякий хронический гнойный процесс, хронический одонтогенный остеомиелит челюсти в той или иной степени отражается на общем состоянии организма. В результате хронической интоксикации больные теряют аппетит, худеют, истощаются. В некоторых случаях появляется амилоидоз внутренних органов, особенно почек. Могут образоваться гнойные метастазы и в других органах. По данным В. К. Рознована, имеет место угнетение окислительно-восстановительных процессов (повышена концентрация вакат-кислорода в крови, увеличена активность церулоплазмина, увеличен хлорпектический индекс), в первую очередь — ферментативных процессов окисления, что ведет к метаболическому ацидозу тканей. На этом неблагоприятном фоне хронические процессы зачастую обостряются особенно при задержке гнойных выделений или когда закрываются свищевые ходы при наличии секвестров. Обострение хронического остеомиелита приводит к ухудшению общего состояния больных, повышению температуры, изменениям в составе крови, возникновению затеков гноя, образованию абсцессов или развитию флегмон. После соответствующего хирургического вмешательства или самопроизвольного вскрытия гнойника процесс вновь принимает хроническое течение. Antalovska и соавторы выяснили состояние иммунологической системы организма при хронических рецидивирующих остеомиелитах челюстей и после лечения их обострений. Наблюдения проводили через 2—5 нед после клинического выздоровления или же в длительных промежутках между рецидивами. Отмечено значительное повышение фагоцитарной активности лейкоцитов при всех формах хронических остеомиелитов челюстей, повышение бактерицидной активности фагоцитирующих клеток.

Местная анестезия (обезболивание)

Что же происходит в это время в очаге костного поражения? В результате расстройства кровообращения (тромбоза сосудов) питание кости прекращается и этот участок становится мертвым субстратом (инородным телом). Последний поддерживает вокруг себя реактивное (пролиферативное) воспаление, выражающееся в появлении грануляционного вала. Грануляции, развивающиеся на границе между живой и мертвой тканью, постепенно прорастают в ткань секвестра. Поэтому края его обычно как бы изъедены; секвестр частично расплавляется (в результате действия остеокластов и протеолитичевкого фермента), а затем постепенно отторгается; одновременно расплавляется и часть грануляций. При этом образуется гнойный экссудат. Наряду с этим происходят и регенеративные процессы, а именно: из костной ткани вокруг секвестра образуется секвестральная капсула, внутренняя поверхность которой выстлана грануляциями, последние также способствуют узурированию и «разъеданию» секвестра. Скапливающийся в этом участке гной прорывается наружу, образуя свищевой ход. Воспалительный процесс в окружающих мягких тканях поддерживается костными секвестрами.

После удаления секвестра при наличии достаточных регенеративных способностей организма обычно происходит замещение секвестрировавшихся участков кости новой костной тканью. Размер и форма секвестров зависит от размера тромбированных сосудов. На верхней челюсти, сообразно с особенностями ее кровоснабжения, могут иногда отторгаться очень крупные участки кости.

Мы наблюдали больных, у которых в результате некроза секвестрировались различные участки верхнечелюстной кости, в том числе и сравнительно большие участки альвеолярного отростка вместе с челюстным бугром и широким обнажением верхнечелюстной пазухи.

Больной М., 24 лет, поступил в стационар 8.10.46 для пластической операции по поводу обширного дефекта альвеолярного отростка и частично передней стенки правой верхнечелюстной пазухи. Восемь месяцев назад при удалении нами весьма подвижного 7 | зуба вместе с ним был удален большой секвестрировавшийся участок альвеолярного отростка и часть передней стенки верхнечелюстной пазухи, после чего остался большой дефект, широко сообщивший ее с преддверием рта. Этот дефект был устранен пластической операцией.

Что здесь произошло? У этого больного, надо полагать, в результате длительного первичного хронического остеомиелита верхней челюсти секвестрировался большой участок альвеолярного отростка вместе с нижней частью тела верхней челюсти. Поэтому секвестр был легко извлечен вместе с 7 зубом. Причиной такого некроза, по-видимому, явилось недостаточное артериальное кровоснабжение этой области, тромбоз сосудов, снабжавших кровью не только слизистую оболочку и надкостницу со стороны преддверия рта, но и слизистую оболочку верхнечелюстной полости.

В очень редких случаях секвестрируется вся верхнечелюстная кость или даже вместе со скуловой костью и краем глазницы

Мы наблюдали больного 52 лет, у которого в результате остеомиелита, исходившего от 1 | 1 2 3 4 зубов, секвестрировался альвеолярный отросток в этом участке вместе со spina nasal is anterior. Приблизительно через месяц после секвестрэктомии у него произошло оседание хрящевой части носа с небольшой деформацией крыльев (особенно левого), кончика и перегородки носа, требовавшее восстановительной операции.

В. М. Уваров наблюдал больного с секвестром альвеолярного отростка верхней челюсти от 8 до 6 зуба.

В большинстве же случаев остеомиелитические процессы верхней челюсти ограничиваются незначительными очагами некроза с небольшой секвестрацией в области наружной стенки альвеолярного отростка, прилегающего к исходному очагу, или нёбного отростка. Следует отметить, что образование и отделение секвестров верхней челюсти ввиду более тонких костных стенок ее происходит быстрее, чем нижней челюсти.

Что же касается секвестрации нижнечелюстной кости, то мы, как и другие авторы, смогли убедиться, что чаще секвестрируются именно те участки нижней челюсти, которые питаются от одной артериальной магистрали (рис. 7).

Например, альвеолярный отросток и тело нижней челюсти, которые питаются за счет одной сосудистой магистрали — нижнеальвеолярной артерии, секвестрируются значительно чаще, чем угол челюсти, ветвь, суставной и венечный отростки, имеющие добавочные источники питания. Как указывает В. М. Уваров, «нижняя челюсть кроме главного артериального источника (a. alveolaris inferior) имеет еще семь артерий, снабжающих кровью различные участки этой кости». Поэтому ветвь нижней челюсти, при условии правильного лечения, секвестрируется реже. Сотрудник нашей клиники А. М. Короленко на основе собственных наблюдений и изучения архивного материала (461 больной одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти) установил, что остеомиелит ветви нижней челюсти имел место у 169 (36,6 %) из них. При этом у 75 (16,2 %) больных наблюдался изолированный процесс ветви, а у 94 (20,4 %) — в сочетании с поражением части тела нижней челюсти. Автор наблюдал интересный факт — при одонтогенном остеомиелите ветви нижней челюсти чаще, чем при поражении тела челюсти, наблюдается склероз кости. Кроме того, А. М. Короленко у 2,6 % больных наблюдал при первично хроническом остеомиелите гиперостознуюформу. Характерным при этом является увеличение объема пораженного участка ветви в результате гиперпластического процесса в кости. По клинической и рентгенологической картине такое течение процесса напоминает местную фиброзную остеодистрофию, гиперостозную форму сифилиса и актиномикоза, а иногда и саркому челюсти. Данные гистологического исследования решают диагностику этого заболевания.

Классификация методов местной анестезии

За последние три года мы наблюдали 7 больных с остеомиелитами ветвей нижней челюсти со сравнительно тяжелым и длительным течением. Эти остеомиелиты обусловливались преимущественно перикоронаритами и ретромолярными периоститами, и лишь у одного больного причинным фактором являлся первый моляр нижней челюсти. Остеомиелиты ветви нижней челюсти сочетались с остеомиелитами тела и углов ее.

Следует сказать, что обычно обширная секвестрация наблюдается в тех случаях, когда в результате позднего неправильного вмешательства процесс широко распространяется в кости и мягкие ткани и гнойный экссудат омывает большие участки челюсти.

Итак, хроническая стадия остеомиелита челюстей является самым длительным периодом заболевания. В это время в большинстве случаев параллельно с процессом секвестрации развиваются и регенеративные процессы. Опыт показывает, что при раннем и правильном комплексном лечении таких больных даже большие дефекты кости после секвестрэктомии могут заполниться новой костной тканью.

Я. И. Гутнер и С. И. Шефтель описали клинику своеобразной формы остеомиелита нижнего края нижней челюсти, без видимой связи с одонтогенными заболеваниями, где процесс обычно распространялся с края нижней челюсти на тело. Авторы считают, что в таких случаях инфекция на кость распространяется из околочелюстных мягких тканей при развитии там гнойно-воспалительных процессов, локализующихся в подчелюстной или подподбородочной области и при выключении экстраоссального питания этой области, особенно из ветвей нижней челюсти.

Мы наблюдали больную 46 лет, у которой вскоре после экстирпации левой поднижнечелюстной слюнной железы развился ограниченный остеомиелит нижнего края нижней челюсти впереди ее угла. Надо полагать, что сиалоаденит у нее постепенно привел к гнойному расплавлению клетчатки вокруг железы и фасциальных листков. Затем процесс перешел на периост и край челюсти, прекратив питание кости в этой области; в результате появился некроз с дальнейшей секвестрацией края тела нижней челюсти.

Как свидетельствует опыт, хронический остеомиелит тела и ветви может развиться и без заметной предшествующей острой стадии (первично хронический процесс). Такой процесс обычно протекает вяло и может сопровождаться выраженным обострением.

В последние десятилетия, когда изменилось клиническое течение одонтогенных воспалительных заболеваний, все чаще наблюдаются больные, у которых местные проявления процесса не соответствуют общей реакции организма. Так, при сравнительно больших местных патологических процессах общее состояние больных во многих случаях бывает вполне удовлетворительным, довольно часто отсутствуют температурная реакция, изменения в гемограммах и т. д. Такое «извращенное», не типичное реагирование организма либо, наоборот, бурная реакция на довольно ограниченное поражение челюсти свидетельствуют о том, что при хроническом остеомиелите имеет место бактериальная сенсибилизация (за счет стафилококков и стрептококков одонтогенных очагов), особенно при диффузном поражении нижней челюсти. Вялая, торпидная клиническая картина хронического остеомиелита, как пишут Н. М. Александров и Р. Ф. Низова, напоминает актиномикоз. В этой связи мы хотели бы отметить следующее: сходство клинической картины первично хронических одонтогенных заболеваний с актиномикозом не всегда подтверждает актиномикоз. В этом нас убеждает повседневная клиническая практика. В таких случаях мы, конечно, особенно тщательно и всесторонне обследуем больного. При наличии в воспалительном очаге густого или крошковатого гноя, а также желеобразных грануляций материал направляется для исследования на друзы актиномикозг; учитываются также наличие положительных результатов кожной пробы с актинолизатами и реакции связывания комплемента (реакция Борде — Жангу), где в качестве антигена также применяется актинолизат. Решающее значение имеет, конечно, биопсия, которая зачастую необходима для дифференциации атипично протекающего хронического остеомиелита от злокачественной опухоли челюсти, на что справедливо указывают П. В. Наумов и Т. А. Чернятина.

Инфильтрационные методы местной анестезии

В последние годы наблюдается большей частью мелкая секвестрация при хронических остеомиелитах. Л. П. Яковлева, например, наблюдала мелкую секвестрацию у 76,15 % больных, формирование крупных секвестров — у 10,85 %, а у 13 % больных процесс ограничивался лишь деструкцией кости без образования секвестров. Towns описывает особую форму остеомиелита, проявляющуюся в ос-теосклеротическом поражении челюстей, как правило, у пожилых и беззубых больных, у которых источником инфекции могут быть и неодонтогенные очаги.

Осложнения. В качестве осложнений при хроническом течении остеомиелита необходимо отметить деформацию челюсти в результате гиперпластического процесса в пораженном участке; могут наблюдаться также «самопроизвольные» переломы челюстей в месте поражения кости (рис. 8), а после переломов —ложные суставы, контрактуры или анкилозы нижней челюсти, микрогении, рубцовые изменения в окружающих тканях и другие осложнения.

Так в основном протекает одонтогенный остеомиелит челюстей. В свете всего сказанного становится очевидным, что он протекает значительно тяжелее и длительнее, чем периостит, который при правильном лечении может быть ликвидирован в течение 2—4 дней, не проявляя тенденции к некрозу кости. Вот почему выделение периостита в отдельную нозологическую единицу при диагностике воспалительных одонтогенных заболеваний подсказывается самой жизнью и является как научно, так и практически обоснованным. А между тем необходимость такого дифференцированного подхода, к сожалению, и в наши дни разделяется не всеми клиницистами. Не последнюю роль здесь, конечно, играет и традиция, установившаяся в медицине, в частности и в стоматологии, где порой молодые врачи не всегда критично воспринимают взгляды и установки своих преподавателей. В этой связи хотелось бы отметить, что воспитываться на славных традициях своих учителей и научных наставников — процесс вполне закономерный, весьма желательный и полезный. Однако это не снимает вопрос о поисках новых, более эффективных путей решения насущных проблем нашей специальности. Говорят, что будущее учителя — его ученики. Это, конечно, верно, но верно также и то, что ученики должны развивать науку, приумножать успехи, развивать идеи своих высокоавторитетных учителей и воспитателей.

Это — непреложный закон развития любой науки, ибо сохранение традиционного наследия без поисков нового, более совершенного, без творческого развития его может превратить науку в застывшую догму, оторванную от задач современной жизни и крупных научных достижений.

Нам кажется, что назрела необходимость в установлении единой классификации одонтогенных воспалительных заболеваний и выделении периоститов в отдельную нозологическую единицу. Такая классификация вызвана к жизни стремлением более эффективно лечить больных. Вместе с тем, она имеет и солидное научное (экспериментально-морфологическое) обоснование. Она вытекает из естественных нужд практической медицины и клинически себя оправдывает.

Хроническая стадия

Хроническая стадия остеомиелита челюсти

Постепенно, обычно на 3—4—5-й неделе, наблюдается переход остеомиелита в хроническую стадию, которая может быть самой длительной. Общее состояние больного с хронической стадией остеомиелита челюстей улучшается и не внушает серьезных опасений. Температура тела чаще всего снижается до нормы, а у некоторых больных в течение длительного времени периодически повышается до 37,3—37,5 °С. При исследовании больных хроническим остеомиелитом челюстей определяется изменение конфигурации лица в результате инфильтрации окружающих челюсть мягких тканей и периостального утолщения кости. Кожа над утолщенной костью несколько истончена и натянута. Поражение ветви нижней челюсти обусловлено значительным уплотнением жевательной мышцы на стороне поражения и утолщением кости. В хронической стадии остеомиелита происходит дальнейшее заживление операционных ран. На месте их остаются свищевые ходы, идущие до кости, из которых выделялся гной, выбухают пышные кровоточащие грануляции. Ряд свищей рубцуется и втягивается внутрь. Лимфатические узлы уменьшаются, становятся плотными, менее болезненными при пальпации. При поражении угла и ветви нижней челюсти открывание рта ограничено.

В полости рта слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток и тело челюсти, рыхлая, гиперемированная или синюшная, часто утолщенная. Из свищевых ходов на месте вскрытия поднадкостничных очагов или самопроизвольно вскрывшихся гнойников, у шеек зубов соответственно очагу поражения выделяется густой гной и выбухают грануляции. Подвижность зубов в области пораженной кости увеличивается. В хронической стадии остеомиелита наблюдаются обострения. Они характеризуются ухудшением общего состояния и самочувствия, подъемом температуры тела. В одних случаях задержка гноя ведет к открытию свищевого хода, и через него экссудат изливается наружу, в других — инфекция может распространяться в области лица и шеи, где образуется абсцесс или флегмона.

В последние десятилетия значительно увеличилось число атипичных форм хронического остеомиелита челюсти, когда в патологическом процессе резорбтивные и продуктивные реакции преобладают над некротическими. При хроническом одонтогенном остеомиелите возможны следующие клинические варианты: деструктивный (секвестрирующий), деструктивно-продуктивный (рерафицирующий) и продуктивный (гиперостозный или гиперпластичсский). Наблюдается поражение преимущественно нижней челюсти, ее тела, угла и ветви. Чаще всего встречается рерафицирующая или гнездная форма остеомиелита челюсти, когда расплавление костного вещества происходит диффузно с образованием отдельных мелких очагов резорбции, в которых заключены небольшие участки некротизированной кости, нередко рассасывающиеся. Клиническое течение этой формы остеомиелита длительное, сопровождающееся отдельными обострениями. Клинически можно отметить утолщение участка нижней челюсти. Мягкие ткани над челюстью не спаяны и часто атрофичны. На месте бывших свищевых ходов наблюдаются рубцовые изменения и спаянность этих тканей с прилегающей костью, утолщение мышц, прикрепляющихся к нижней челюсти. У некоторых больных длительное течение остеомиелита челюсти не сопровождается образованием свищей. В полости рта пальпируется пери-остальное утолщение альвеолярного отростка. Зубы остаются интактными. При преобладании в хронической фазе продуктивных гипербластических процессов у больных эндостальное и периостальное новообразование кости бывает выражено весьма значительно. Наблюдается и первично-хроническое течение болезни, когда острый период заболевания не выделяется, а в анамнезе есть указание только на воспалительные явления в области зуба. Заболевание наблюдается чаше у молодых людей.

В зависимости от общего состояния больных, их возраста, иммунной реактивности, а также особенностей омертвевших участков челюсти секвестрация протекает в различные сроки. Так, у лиц молодого возраста тонкие, пористые наружные стенки альвеол верхних зубов отделяются уже через 3—4 нед. Секвестрация плотных кортикальных участков тела нижней челюсти происходит через 6—7 нед, а иногда и дольше — до 12—14 нед и более. Нередко мелкие секвестры, омываясь гноем, разрушаясь грануляциями, распадаются, могут подвергаться резорбции или выделяться с гноем через свищевые ходы. На их месте в кости остаются очаги деструкции, заполненные грануляциями. Имеется ряд особенностей отторжения секвестров челюстей. В области верхней челюсти часто происходит отторжение ограниченных участков кости и преимущественно альвеолярного отростка. Секвестры в области тела верхней челюсти отделяются в виде тонких пластинок. Иногда диффузное поражение верхней челюсти приводит к секвестрации ее тела вместе с участком нижнего края глазницы. На нижней челюсти ограниченные формы остеомиелита ведут к секвестрации стенок зубной альвеолы, небольших участков альвеолярной части или тела челюсти. Диффузный остеомиелит характеризуется секвестрацией больших участков тела и ветви нижней челюсти. Образовавшаяся секвестральная капсула через некоторое время становится устойчивой и выдерживает значительную нагрузку. Однако у больных ослабленных и старческого возраста из-за снижения процессов регенерации, особенно в случаях омертвения обширных участков нижней челюсти, достаточно мощная секвестральная капсула не образуется. Наблюдаются хронические формы остеомиелита, чаще ограниченного деструктивного или рерафицируюшего характера, когда острая и тем более подострая стадии были неярко выражены или ошибочно диагностированы как острый периостит челюсти.

В хронической стадии одонтогенного остеомиелита челюсти при отторжении омертвевших участков кости происходит дальнейшая нормализация картины крови: повышается уровень гемоглобина, увеличивается число эритроцитов, уменьшается содержание лейкоцитов. СОЭ нормализуется значительно позднее. Диагностика острой фазы остеомиелита нередко затруднена из-за изменения клинической картины болезни, особенно в связи с нерациональной антибактериальной терапией. Подострая фаза остеомиелита клинически достаточно характерна и правильно диагностируется. В хронической фазе важное значение приобретает рентгенологическое исследование.

Рентгенологическая картина хронического остеомиелита разнообразна. На рентгенограмме при секвестрирующем варианте видны один или несколько очагов резорбции кости, чаще неправильной формы, в центре которых — тени секвестров, чаще небольших. Между отдельными участками некротизи-рованной кости располагаются зоны неомертвевшей ткани. На рентгенограмме наряду с отделением секвестров видно новообразование костной ткани, из-за чего изменяются контуры челюсти — утолщается и становится неровным ее край. При длительном течении хронического остеомиелита в различных отделах челюсти образуются участки уплотнения костной ткани — очаги остеосклероза (на рентгенограмме более интенсивная тень, чем нормальной кости).

При отторжении омертвевших участков переднего отдела верхней челюсти иногда создается сообщение между полостью рта и носовой полостью. На рентгенограмме так называемой рерафицирующей, или гнездной, формы хронического остеомиелита нижней челюсти видны очаги деструкции в кости в области тела и ветви нижней челюсти, внутри которых располагается множество мелких секвестров. В дальнейшем большинство этих секвестров резорбируегся, иногда инкапсулируется. В течение нескольких лет в толще нижней челюсти остаются округлые мелкие очаги с небольшими секвестрами или без них, но заполненные грануляциями. С годами процессы склерозирования становятся более выраженными и видно чередование очагов деструкции кости с очагами остеосклероза. При хроническом гиперпластическом остеомиелите нижней челюсти на рентгенограмме выраженность продуктивных изменений характеризуется эндо- и периостальной перестройкой костной ткани. Отмечаются нечеткость губчатого строения, значительная его плотность, склероз кости. С трудом удается отметить небольшие очаги разрежения костной ткани. Подобная картина наблюдается и при первично-хроническом течении остеомиелита челюсти.

При диагностике очень важно учитывать указанные показатели крови, мочи, меняющиеся в разные фазы заболевания и во многом зависящие от типа воспалительной реакции организма. Кроме того, лейкоцитарный индекс интоксикации, иммунологические данные, свидетельствующие об угнетении, дисбалансе иммунитета, являются не только диагностическими, но и прогностическими критериями. Известны также многокомпонентные исследования свертывающей системы крови, многих метаболических процессов, ЭКГ, биоэлектрической активности головного мозга, при которых зафиксированы более выраженные изменения функциональных показателей в острой фазе остеомиелита, особенно при диффузных поражениях кости.

Дифференциальная диагностика. Острую, подострую и хроническую стадии остеомиелита челюсти, а также обострение хронического следует дифференцировать от одонтогенных, специфических воспалительных заболеваний, опухолей и опухолеподобных образований. Острую фазу одонтогенного остеомиелита необходимо дифференцировать от острого или обострения хронического периодонтита. Общая картина заболевания спокойная, фокус воспалительных явлений только в области зуба, интактность периоста и околочелюстных мягких тканей являются главными отличительными признаками периодонтита от остеомиелита.

При остром гнойном периостите и остром остеомиелите челюсти наблюдаются нарушения общего состояния, температурная реакция, изменения крови; процесс начинается с прогрессирующих воспалительных явлений в области одонтогенного очага. Вместе с тем при остром остеомиелите в отличие от периостита признаки интоксикации выражены более резко и при осмотре полости рта наблюдаются воспалительные явления в надкостнице с обеих сторон челюсти, отмечаются признаки острого периодонтита нескольких зубов соответственно участку пораженной кости. Кроме того, при периостите после удаления зуба, опорожнения поднадкостничного очага воспалительные явления ликвидируются в течение 3—5 дней. Остеомиелит челюсти, осложненный флегмоной, дифференцируют от абсцессов и флегмон. Характерным отличительным признаком этих заболеваний является начало заболевания: при ос-теофлегмоне фокус воспалительных признаков находится в области ряда зубов, надкостницы, альвеолярного отростка и тела челюсти, затем переходит на мягкие ткани; при абсцессах и флегмонах воспалительные изменения расположены только в мягких тканях.

Хронический остеомиелит челюсти, особенно рерафицирующее или гнездное гиперпластическое поражение, дифференцируют от специфических поражений: актиномикоза, туберкулеза, сифилиса. Острое начало заболевания, выраженные признаки интоксикации для специфических поражений кости не характерны. Помогают в диагностике нахождение и выделение путем посева специфических возбудителей, а также специфические кожные реакции — при туберкулезе, актиномикозе, серодиагностика — при сифилисе. Хронический остеомиелит челюсти надо дифференцировать от опухолей и опухолеподобных состояний — фиброзной дисплазии, злокачественной опухоли (саркома). Острое начало процесса, явления интоксикации, изменения крови и мочи, наблюдающиеся при остеомиелите, для фиброзной дисплазии и саркомы не характерны. В диагностике прибегают к цитологическому и патоморфологическому исследованиям.

Добавить комментарий

Остеомиелит челюсти: симптомы, лечение, диагностика

Проявиться остеомиелит челюсти может в любом возрасте, при этом у больного отмечается разрушение костной ткани во рту. Сперва нарушается структура зубов, затем повреждаются кости челюсти. Отклонение сопровождается воспалительной реакцией во всем организме. На фоне заболевания у больного возникают постоянные зубные боли, постоянная усталость, высокая температура, формируются свищи и возникают нагноения. Чтобы выявить остеомиелит в области челюсти, необходимо обратиться к врачу и пройти ряд лабораторных и инструментальных обследований.

Если своевременно не устранить патологию, то остеомиелит вскоре приводит к инфицированию всего организма.

Классификация

Остеомиелит челюсти характеризуется инфекционным поражением костной ткани ротовой полости. При нарушении диагностируется гнойное заражение, приводящее к тяжелым последствиям, в том числе разрушению структуры костного мозга. Есть разные виды патологии челюсти, требующие особого лечения. В таблице представлены разновидности исходя из разных параметров.

| Классификация остеомиелита | Вид | Особенности |

| По этиологии и патогенезу | Травматический | Связан с механическими поражением полости рта |

| Нагноение костной ткани и отравление организма является следствием проникновения в рану бактерий и вирусов | ||

| Лучевой | Формирование злокачественных новообразований в челюстной полости | |

| Гематогенный | Распространение инфекции посредством кровотока | |

| Одонтогенный | Следствие тяжелой болезни зубов | |

| Диагностируется чаще всего | ||

| По форме протекания | Острый | Мгновенная реакция организма на инфекционное заражение |

| Проявление яркой и обширной симптоматики | ||

| Подострый | Проявляется из-за не вылеченной острой формы | |

| Хронический | Последствие длительных воспалительных реакций кости челюсти | |

| Симптомы проявляются размыто |

Патология может появиться после удаления больного зуба.

Патология может появиться после удаления больного зуба.Также у пациента может проявиться деструктивный остеомиелит, связанный с ампутацией зуба мудрости либо любого другого. Проявляется чаще всего из-за полного удаления зуба, но частичного иссечения нерва. В таком случае пациента и дальше продолжают беспокоить болезненные проявления и дискомфорт. Оставшаяся лунка раздражается и возникает воспалительная реакция, приводящая к нагноению и инфицированию. Преимущественно, отмечается подострая форма такого типа остеомиелита в районе челюсти.

Вернуться к оглавлениюЭтиология и патогенез

Остеомиелит нижней челюсти и верхней связан с воздействием разных неблагоприятных факторов. Этиология различна при разных формах патологии. Так, травматический остеомиелит связан с травмированием костной ткани, происходящим на фоне ушиба, сильного удара, пореза, ножевого либо огнестрельного ранения. Также повлиять на развитие такого типа заболевания способны переломы и вывихи челюсти. Патогенез заключается в проникновении вредоносных микроорганизмов в имеющуюся рану и кость, где размножаются и отравляют организм продуктами жизнедеятельности.

При гематогенном остеомиелите патогены проникают в костную ткань посредством кровотока. Спровоцировать такой вид отклонения челюсти способны следующие отклонения:

- гайморит;

- синусит;

- воспаление дна пупочной ранки;

- тонзиллит гнойного характера;

- воспалительная реакция в ушной раковине;

- дифтерия;

- заражение крови при заживлении пупка;

- скарлатина.

Токсическую форму болезни может вызвать кариес.

Токсическую форму болезни может вызвать кариес.Токсический остеомиелит челюсти одонтогенного типа вызван различными патогенными микроорганизмами, проникающими в ротовую полость. Провокаторами такой формы недуга являются кариес, повреждение тканей, локализованных вокруг зуба, воспалительная реакция в пульпе и иные отклонения зубов и десен. Инфекция попадает в костную ткань через корень или поврежденный нерв, распространяясь затем по всему организму.

Преимущественно от остеомиелита челюсти страдают пациенты со слабыми защитными функциями иммунной системы.

Проявиться заболевание может у людей с такими отклонениями:

- ВИЧ-инфекция либо СПИД;

- патологии почек и печени системного характера;

- сахарный диабет;

- ревматизм;

- заболевания кровеносной системы.

Основные симптомы

Начальная стадия заболевания практически не проявляется никакими признаками, поэтому долго болезнь не обнаруживается. Остеомиелит верхней челюсти либо нижней диагностируется преимущественно на более поздних стадиях, когда проявились общие симптомы нарушения:

Постоянная нервозность и раздражительность могут быть симптомами патологии.

Постоянная нервозность и раздражительность могут быть симптомами патологии.- резкое повышение температуры тела — более 38 градусов;

- гипертермия, проявляющаяся преимущественно вечером либо ночью;

- раздражительность, постоянная нервозность;

- отсутствие сна и депрессивное состояние;

- боли в голове и головокружение, при которых анальгетические средства бессильны;

- болезненные ощущения нарастающего характера, захватывающие новые области рта;

- отечность и покраснение в области носовой либо ротовой полости;

- регионарное увеличение лимфатических узлов.

При этом симптомы острого течения остеомиелита челюсти проявляются более ярко. Пациент, помимо основных проявлений, жалуется на бледность кожных покровов, желтизну глазных склер, скачки показателей АД. При подострой форме проявляется периостит челюсти и формируются свищи, из которых вытекает гной или другая патологическая жидкость. Человек чувствует временное облегчение, при этом инфекция не прекращает распространяться по организму. Хронический остеомиелит челюсти сложнее поддается терапии и проявляется постоянной лихорадкой и ознобом. Температура тела поднимается до 40 градусов, особенно если отмечается патология челюстной кости у детей.

Вернуться к оглавлениюКак проводится диагностика?

Анализ крови на биохимию может помочь в постановке диагноза.

Анализ крови на биохимию может помочь в постановке диагноза.В современной стоматологии есть много методов, позволяющих определить остеомиелит в области челюсти на начальных этапах. При первых признаках болезни обращаются к стоматологу, травматологу, хирургу, который проведет осмотр пораженной области. Для точной постановки диагноза потребуются такие лабораторные исследования:

- биохимический анализ крови;

- общее исследование кровяной жидкости;

- бакпосев отделяемого из воспаленного очага.

Определяют остеомиелит челюсти по снимкам, полученным на рентгене. Рентгенологические признаки подтверждают наличие участков остеопороза, остеосклероза, области секвестрации. Также требуется дифференциальная диагностика, при помощи которой удается отличить заболевание от таких нарушений:

- острого воспаления периодонта;

- нагноения надкостницы;

- челюстной кисты;

- туберкулеза специфического типа;

- актиномикоза;

- сифилиса.

Как и чем лечить?

Традиционные способы

Для купирования воспалительного процесса больному назначаются антибиотики.

Для купирования воспалительного процесса больному назначаются антибиотики.Лечение остеомиелита челюсти на ранних стадиях проводят с применением медикаментозных препаратов. Обязательно пациенту прописывается антибактериальный курс, прием сульфаниламидов либо нитрофуранов. Таким образом, удается купировать воспаление и болевые ощущения. Если выявлена токсическая, реактивная либо терминальная фаза воспалительной реакции, то требуется коррекция процессов метаболизма и гемодинамики посредством введения внутривенно лекарственных средств.

Вернуться к оглавлениюКомплексная медикаментозная терапия при остеомиелите челюсти обязательно включает иммуномодулирующие препараты, улучшающие защитные функции иммунитета.

Лечение народными средствами

Если проявился остеомиелит после удаления зуба, то можно попробовать устранить первые признаки посредством природных компонентов. Нетрадиционные лечебные меры обязательно оговариваются с лечащим врачом, чтобы избежать осложнений. Можно лечиться такими народными рецептами:

- Грецкий орех. Для настойки требуются перегородки от продукта в количестве 200 грамм, которые заливают полулитром водки. Дают постоять 14 дней в темной месте, процеживают и принимают единожды в день по 1 ст. л.

- Сырое яйцо. Если 2 раза в сутки принимать сырой продукт совместно с 1 ст. л. рыбьего жира, то удается устранить неприятную симптоматику.

- Соцветие сирени. Заливают основной компоненты водкой и настаивают 10 суток в темном помещении. После приготовления употребляют перорально по 30 капель или используются для компрессов.

Возможные последствия остеомиелита челюсти

Осложнением болезни может стать менингит.

Осложнением болезни может стать менингит.Если вовремя не заняться лечением остеомиелита челюсти, то проявятся тяжелые осложнения:

- заражение крови;

- воспалительная реакция мягких тканей лица и шеи;

- деформация и перелом челюстной кости;

- синус твердой оболочки мозга;

- флебит венозных сплетений лица;

- менингит.

Прогнозы и профилактические рекомендации

При правильной и своевременной терапии остеомиелита челюсти удается полностью избавиться от патологии. В противном случае возникают осложнения, способные повлечь за собой инвалидность и гибель пациента. Чтобы не допустить такого исхода и возникновения заболевания, рекомендована профилактика. Она включает своевременное лечение заболеваний зубов и десен. Также важно как можно скорее обращаться к врачу при получении травм ротовой полости разного характера. Требуется укреплять иммунную систему, принимая витаминные и минеральные комплексы.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Даже ‘запущенные’ суставы можно вылечить дома, без операций и больниц. Просто прочитайте что говорит Валентин Дикуль читать рекомендацию…

Судя по тому, что вы сейчас читаете эти строки – победа в борьбе с воспалением хрящевой ткани пока не на вашей стороне…

И вы уже думали о стационарном лечении? Оно и понятно, ведь боли в суставах – очень опасный симтом, который при несвоевременном лечении может закончиться ограниченной подвижностью. Подозрительный хруст, скованность после ночного отдыха, кожа вокруг проблемного места натянута, отеки на больном месте… Все эти симптомы знакомы вам не понаслышке.

Но возможно правильнее лечить не следствие, а причину? Рекомендуем прочитать статью о современных методах лечения суставов… Читать статью >>

7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

Острый период одонтогенного остеомиелита челюсти обычно длится от 10—12 дней до 2 нед, при диффузном — до 3 нед, переходя далее в подо-струю стадию. При подострой стадии остеомиелита (ограниченном процессе) общее состояние больного полностью нормализуется; при диффузном — улучшается (восстанавливаются сон, функция кишечника, появляется аппетит). Снижается температура тела и уменьшаются ее колебания в течение суток. Утренняя температура у больных, как правило, лишь немного выше 37 °С. У некоторых больных температура тела становится нормальной, иногда бывает субфебрильной в вечернее время.

После вскрытия поднадкостничных очагов, околочелюстных абсцессов и флегмон в тканях постепенно уменьшаются воспалительные изменения. На месте вскрытия гнойных очагов в ранах образуются грануляции по краям, в центре их формируется свищевой ход или несколько ходов. Отделяемого становится меньше, исчезает его гнилостный запах, экссудат становится густым. Регионарные лимфатиче-

158

7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

Постепенно, обычно на 3—4—5-й неделе, наблюдается переход остеомиелита в хроническую стадию, которая может быть самой длительной.

Общее состояние больного с хронической стадией остеомиелита челюстей улучшается и не внушает серьезных опасений. Температура тела чаще всего снижается до нормы, а у некоторых больных в течение длительного времени периодически повышается до 37,3—37,5 °С. При исследовании больных хроническим остеомиелитом челюстей определяется изменение конфигурации лица в результате инфильтрации окружающих челюсть мягких тканей и периостального утолщения кости. Кожа над утолщенной костью несколько истончена и натянута. Поражение ветви нижней челюсти обусловлено значительным уплотнением жевательной мышцы на стороне поражения и утолщением кости.

В хронической стадии остеомиелита происходит дальнейшее заживление операционных ран. На месте их остаются свищевые ходы, идущие до кости, из которых выделялся гной, выбухают

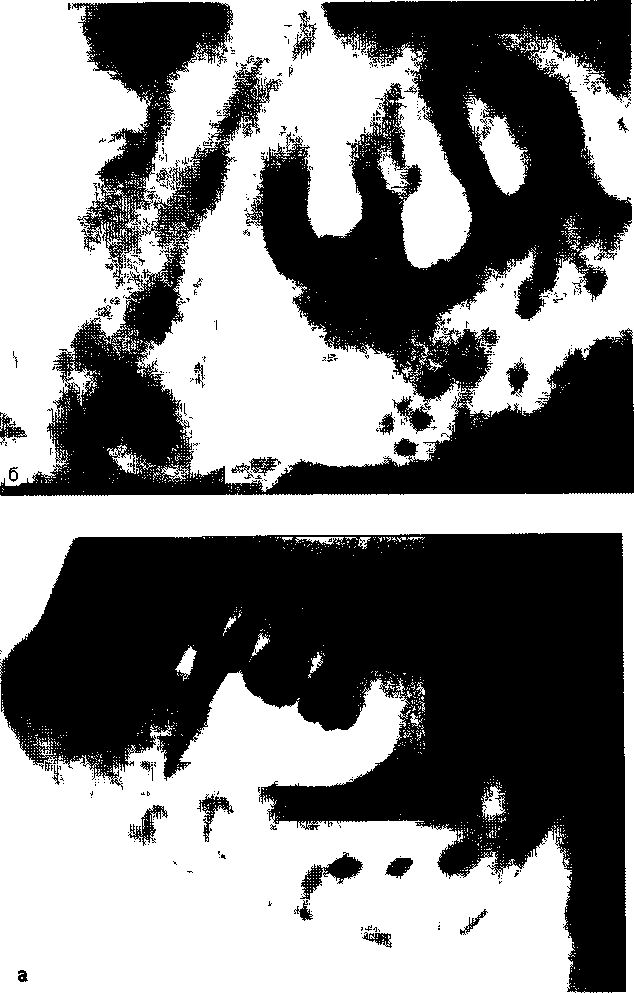

Рис. 7.15. Подострый остеомиелит нижней челюсти справа.

наблю-ую ста-жевате-шщени-

роисхо-ых ран. гщие до (бухают

пышные кровоточащие грануляции. Ряд свищей рубцуется и втягивается внутрь (рис. 7.16). Лимфатические узлы уменьшаются, становятся плотными, менее болезненными при пальпации. При, поражении угла и ветви нижней челюсти открывание рта ограничено.

В полости рта слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток и тело челюсти, рыхлая, гиперемированная или синюшная, часто утолщенная. Из свищевых ходов на месте вскрытия поднадкостничных очагов или самопроизвольно вскрывшихся гнойников, у шеек зубов соответственно очагу поражения выделяется густой гной и выбухают грануляции. Подвижность зубов в области пораженной кости увеличивается.

В хронической стадии остеомиелита наблюдаются обострения. Они характеризуются ухудшением общего состояния и самочувствия, подъемом температуры тела. В одних случаях задержка гноя ведет к открытию свищевого хода, и через него экссудат изливается наружу, в других — инфекция может распространяться в области лица и шеи, где образуется абсцесс или флегмона.

В последние десятилетия значительно увеличилось число атипичных форм хронического остеомиелита челюсти, когда в патологическом процессе резорбтивные и продуктивные реакции преобладают над некротическими.

При хроническом одонтогенном остеомиелите возможны следующие клинические варианты; де,-структивный (секвестрирующий), деструктивно-продуктивный (рерафицирующий) и продуктивный (гиперостозный или гиперпластический). Наблюдается поражение преимущественно нижней челюсти, ее тела, угла и ветви.

Чаще всего встречается рерафицирующая или гнездная форма остеомиелита челюсти, когда расплавление костного вещества происходит диффуз-но с образованием отдельных мелких очагов резорбции, в которых заключены небольшие участки некротизированной кости, нередко рассасывающиеся Клиническое течение этой формы остеомиелита длительное, сопровождающееся отдельными обострениями.

Клинически можно отметить утолщение участка нижней челюсти. Мягкие ткани над челюстью не спаяны и часто атрофичны. На месте бывших свищевых ходов наблюдаются рубцовые изменения и спаянность этих тканей с прилегающей костью, утолщение мышц, прикрепляющихся к нижней челюсти.

У некоторых больных длительное течение остеомиелита челюсти не сопровождается образованием свищей. В полости рта пальпируется пери-остальное утолщение альвеолярного отростка. Зубы остаются интактными.

Рис. 7.16. Хронический остеомиелит нижней челюсти слева.

При преобладании в хронической фазе продуктивных г^щерблаеэсических дроцессо» у–больных эндостальное и периостальное новообразование кости бывает выражено весьма значительно. Наблюдается и первично-хроническое течение болезни, когда острый период заболевания не выделяется, а в анамнезе есть указание только на воспалительные явления в области зуба. Заболевание наблюдается чаще у молодых людей.

В зависимости от общего состояния больных, их возраста, иммунной реактивности, а также особенностей омертвевших участков челюсти секвестрация протекает в различные сроки. Так, у лиц молодого возраста тонкие, пористые наружные стенки альвеол верхних зубов отделяются уже через 3—4 нед. Секвестрация плотных кортикальных участков тела нижней челюсти происходит через 6—7 нед, а ино-

159

гда и дольше — до 12—14 нед и более. Нередко мелкие секвестры, омываясь гноем, разрушаясь грануляциями, распадаются, могут подвергаться резорбции или выделяться с гноем через свищевые ходы. На их месте в кости остаются очаги деструкции, заполненные грануляциями.

Имеется ряд особенностей отторжения секвестров челюстей. В области верхней челюсти час-

160

то происходит отторжение ограниченных участков кости и преимущественно альвеолярного отростка. Секвестры в области тела верхней челюсти___лтдвляются в виде—тонких^ плдетинок. Иногда диффузнбе”~”~поражение верхней челюсти приводит к секвестрации ее тела вместе с участком нижнего края глазницы.На нижней челюсти ограниченные формы остеомиелита ведут к секвестрации стенок зубной альвеолы, небольших участков альвеолярной части или тела челюсти. Диффузный остеомиелит характеризуется секвестрацией больших участков тела и ветви нижней челюсти.

Образовавшаяся секвестральная капсула через некоторое время становится устойчивой и выдерживает значительную нагрузку. Однако у больных ослабленных и старческого возраста из-за снижения процессов регенерации, особенно в случаях омертвения обширных участков нижней челюсти, достаточно мощная секвестральная капсула не образуется. Наблюдаются хронические формы остеомиелита, чаще ограниченного деструктивного или рерафицирующего характера, когда острая и тем более подострая стадии были неярко выражены или ошибочно диагностированы как острый периостит челюсти.

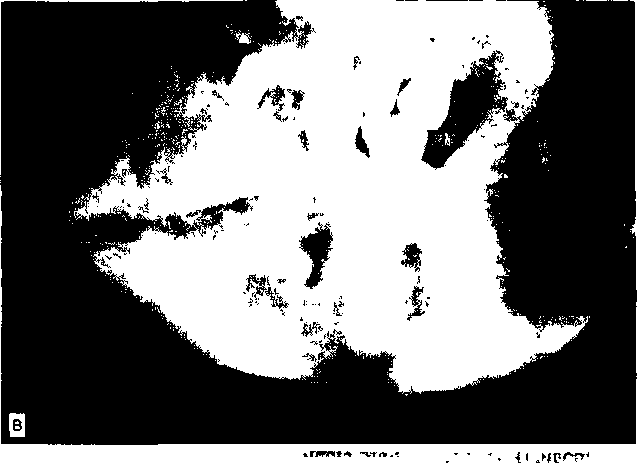

Рис. 7.17. Рентгенограммы нижнего отдела лицевого черепа: хронический остеомиелит тела и ветви нижней челюсти.

а — деструктивная форма; б — гнездная форма.

В хронической стадии одонто-генного остеомиелита челюсти при отторжении омертвевших участков кости происходит дальнейшая нормализация картины крови: повышается уровень гемоглобина, увеличивается число эритроцитов, уменьшается содержание лейкоцитов. СОЭ нормализуется значительно позднее.

Диагностика острой фазы остеомиелита нередко затруднена из-за изменения клинической каршны болезни, особенно в связи с нерациональной антибактериальной терапией. Подострая фаза остеомиелита клинически достаточно характерна и правильно диагностируется. В хронической фазе важное значение приобретает рентгенологическое исследование.

Рентгенологическая картина хронического остеомиелита разнообразна. На рентгенограмме при секвестрирующем^арианте видны одил_или

Рис. 7.17. Продолжение.

в — гиперостозная (гиперпластическая) форма.

ение

огра-ти и

преи-1ного

отро-ласти

тела еляются

в >к. Иногда

; верхней свестрации

ом нижне-

ение

огра-ти и

преи-1ного

отро-ласти

тела еляются

в >к. Иногда

; верхней свестрации

ом нижне-ограничен-та ведут к «ой альве-ов альвео-I челюсти. [т характе-больших |ижней че-

естральная время ста-щерживает Однако у старческо-ия процес-•ю в случа-х участков эчно мощ-ула не об-хрониче-ита, чаще иного или •ера, когда сграя стажем ы или замы как

л одонто-?юсти при [ участков йшая нор-ви: повы-»ина, уве-троцитов, лейкоци-“^значите-

зы остео-

вна из-за

^картины

» с нера-

. Подо-

статочно

I. В хро-

гобретает

ического ограмме дин или

несколько очагов резорбции „кости, чаще неправильной формы, в центре которых — тени секвестров, чаще небольших. Между отдельными участками некротизи-рованной кости .располагаются зоны неомертвевшей ткани (рис/ 7.17, а). На рентгенограмме наряду с отделением секвестров видно новообразование- костдой _ ткани, и1РзТ~чеТо~юменяются контуры челюсти — утолщается–»–становится неровным ее „край. При длительном течении хронического остеомиелита в различных отделах челюсти образуются участки уплотнения костной ткани — очаги ^остеосклероза (на рентгенограмме более интенсивная тень, чем норйальной”кости).

При отторжении омертвевших участков переднего отдела верхней челюсти иногда создается сообщение между полостью рта и носовой полостью.

На рентгенограмме так называемой рерафици-рующей, или гнездной, формы хронического остеомиелита нижней челюсти видны очага деструкции в^сости_в_рбласти-тела и ветви нижней челю-стй7~внугр1Г” которых располагается множество мелких секвестров. В дальнейшем большинство этих секвестров резорбируется, иногда инкапсулируется. В течёТШГнескольких лет в”толще нижней челюсти остаются^округлые мелкие очаги с небольшими секвестрамй1ГО1й~бёТШ1^х^ но заполненные грануляциями. “С годами процессы склерозирования становятся более выраженными и видно чередование очагов деструкции кости с очагами остеосклероза (рис. 7.17, б).

При xроническом^^тепл;с^^IЧеском^ остеоми-

елите нижней челюсти на рентгенограмме выраженность продуктивных изменений характеризуется эндо- и периостальной перестройкой костной ткани. Отмечаются нечеткость губчатого строения, значительная его плотность, склероз кости. С трудом удается отметить небольшие очаги разрежения костной ткани (рис. 7.17, в). Подобная картина наблюдается и при первично-хроническом течении остеомиелита челюсти.