Височно нижнечелюстной – Шейный остеохондроз, невралгия тройничного нерва, отит, мигрень, боль в зубах — неужели всё это височно-нижнечелюстной сустав?

Височно-нижнечелюстной сустав: анатомия, функции, иннервация

Различные движения нижней челюстью обеспечивает парный височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧ). Анатомия и особенности строения сочленения позволяют ему выполнять много сложных функций. Но этот сустав, как и все остальные, не защищен от повреждений и дегенеративных разрушений. Если человека начали беспокоить боли и возникли проблемы с подвижностью, то необходимо срочно обратиться к стоматологу, пройти обследование и выяснить причину патологии.

Анатомия и строение

Височно-челюстной сустав — единственный подвижный черепной элемент, выполняющий различные двигательные функции. Соединение сформировано впадиной в верхней височной кости, в которую входит головка кости нижней челюсти. Специфическое анатомическое строение подвижной составляющей части сустава, по форме напоминающее эллипс, позволяет совершать челюстью всевозможные движения, смещать ее в горизонтальной плоскости, двигать вперед-назад. Плотнее всего головка прилегает в задневисочной части впадины, которую заполняют волокна особого вида. Их образующие структуры — рыхлые и упругие соединительные ткани, основная функция которых — амортизировать и равномерно распределять нагрузку на соседние структуры.

Суставные поверхности костей разделяет суставной диск, состоящий из хрящевых волокон. Благодаря диску полость сочленения разграничено на 2 камеры, имеющие свои синовиальные полости. При помощи мыщелкового и скулового отростка нижней челюсти, а также бугорка, головка надежно фиксируется в височной впадине. В этом месте крепятся мышцы и связки височно-нижнечелюстного сустава.

Вернуться к оглавлениюОтличительной чертой строения ВНЧ является его парность и синхронность. Движения с одной и другой стороны сустава идентичны.

Иннервация и кровоснабжение

Элементы височно-нижнечелюстного сустава снабжены нервными волокнами, которые подходят к оболочкам сочленения. Основание черепа содержит большое количество нервных окончаний, но иннервация обеспечивается следующими:

К сочленению подходят нервы и сосудистые сплетения.

К сочленению подходят нервы и сосудистые сплетения.- Тройничный нерв. Обеспечивает чувствительность мягким тканям лицевой части.

- Нижнечелюстной. Выходит из черепа возле сочленения сквозь нижнюю поверхность височной кости.

- Ушно-височный и жевательный. Обеспечивают чувствительность и иннервацию оболочек сустава.

Кровоснабжение осуществляется при помощи большого количества сосудов, образующих сплетения. Основным источником питания является сонная артерия, которая расположена между мягкими тканями. Оболочки ВНЧ питает поверхностная височная артерия. Верхние и задние отделы сустава получают кровоснабжение от отдельно расположенных, мелких сосудов. Отток происходит по небольшим сосудам, впадающим в крупное сплетение, из которого выходит занижнечелюстная вена.

Вернуться к оглавлениюОсновные функции

Сочленение выполняет множество функций:

- движение челюстью вперед-назад и в разные стороны;

- пережевывание;

- формирование речи.

При дегенерации сочленения человек практически не может жевать.

При дегенерации сочленения человек практически не может жевать.Если возникли проблемы и случилось смещение суставного диска или произошли дегенеративные повреждения, то сустав не сможет выполнять свои функции. В результате человек потеряет жевательные и другие способности. Из-за дисфункции ВНЧ постепенно начнет стираться верхний и нижний ряд коренных зубов. Это изменит прикус, повлияет на равномерность распределения нагрузки и вызовет несоответствие суставных поверхностей (инконгруэнтность).

Вернуться к оглавлениюБолезни височно-нижнечелюстного сустава и их причины

- Артрит. Воспалительное инфекционное или неинфекционное заболевание, при котором поражаются мышцы, суставная ямка, головка и межсуставные структуры соединения. Патология возникает вследствие травм челюсти и системных нарушений в организме.

- Артроз. Хроническая патология, вследствие которой в суставе развиваются дистрофические изменения. Причинами болезни — воспалительные осложнения, травмы, отсутствие коренных зубов.

- Тендинит. При таком недуге диагностируется воспаление и повреждение сухожилий. Причиной возникновения патологии часто является невылеченный артрит или артроз. Также факторами, влияющими на прогрессирование тендинита, могут быть травмы, инфекции.

- Синовит височно-нижнечелюстного сустава. Воспалительное заболевание, поражающее синовиальную оболочку соединения. При прогрессировании недуга в полости сустава скапливается патологическая жидкость, из-за которой функционирование ВНЧ нарушается. Болезнь развивается как осложнение после травм и инфекционных патологий.

- Вывихи. Происходит полное смещение суставной головки за бугорок в результате травмирования, воспалительно-дегенеративных процессов, нервно-мышечных нарушений или врожденных патологий функционирования нервной системы.

- Подвывихи. В этом случае смещение головки неполное, случается вследствие травм и внутренних нарушений. Чаще диагностируются у женщин из-за особенностей анатомии.

Международная классификация заболеваний МКБ-10 относит болезни сустава к 2 классам:

По классификации МКБ патологии ВНЧС разделяют на две группы.

По классификации МКБ патологии ВНЧС разделяют на две группы.- XII — «Челюстно-лицевые патологии»;

- XIII — «Болезни костно-мышечной системы и соединительных тканей».

Характерные симптомы

В зависимости от того, какой вид патологии развивается, симптоматика будет отличаться. Но есть общая характеристика симптомов, по которым можно определить тип заболевания:

- Боли. Дискомфорт в челюсти может беспокоить в спокойном и активном состоянии. Но часто болит не только в области сустава. Человек жалуется на тяжесть в голове и прострелы в ухе.

- Нарушение подвижности сустава. Структуры соединения не действуют нормально, больной испытывает трудности при открывании и закрывании рта, при движениях слышится хруст и щелканье.

- Образование отечности. Из-за воспаления появляется отек, кожа становится горячей, при пальпации беспокоит боль.

- Бруксизм. При воспалении случается спазм, из-за которого не удается расслабить мышцы. Это провоцирует скрежет зубами как в дневное, так и в ночное время.

Диагностика и лечение

Первичный метод обследования – врачебный осмотр.

Первичный метод обследования – врачебный осмотр.Чтобы поставить точный диагноз, нужны диагностические обследования. Стоматолог проведет пальпацию сустава, определит болевые места, степень смещения суставных элементов. Пациенту важно сделать детальное описание симптомов, потому что на основании сбора информации доктор сможет выяснить первопричину нарушения. Основной инструментальный метод исследования — рентгенография.

Схема лечения будет зависеть от вида болезни. При дегенеративно-деструктивных и воспалительных нарушениях назначаются антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие средства. Если случился вывих или подвывих, челюсть вправляют и обездвиживают на время действующие подвижные структуры с помощью эластичной повязки. Лечение должно быть комплексным и проводиться под наблюдением врача.

Вернуться к оглавлениюПрофилактика височно-нижнечелюстного сустава

Чтобы предотвратить патологии ВНЧ, важно следить за здоровьем, своевременно лечить зубы, не игнорировать признаки дегенеративно-дистрофических нарушений. Если у человека отсутствуют коренные зубы, нужно установить протез и выровнять прикус. При сильных травмах, когда сустав смещается, не заниматься самолечением, а обратиться к доктору.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Даже ‘запущенные’ суставы можно вылечить дома, без операций и больниц. Просто прочитайте что говорит Валентин Дикуль читать рекомендацию…

Судя по тому, что вы сейчас читаете эти строки – победа в борьбе с воспалением хрящевой ткани пока не на вашей стороне…

И вы уже думали о стационарном лечении? Оно и понятно, ведь боли в суставах – очень опасный симтом, который при несвоевременном лечении может закончиться ограниченной подвижностью. Подозрительный хруст, скованность после ночного отдыха, кожа вокруг проблемного места натянута, отеки на больном месте… Все эти симптомы знакомы вам не понаслышке.

Но возможно правильнее лечить не следствие, а причину? Рекомендуем прочитать статью о современных методах лечения суставов… Читать статью >>

Височно-нижнечелюстной сустав — Википедия. Что такое Височно-нижнечелюстной сустав

Висо́чно-нижнечелюстно́й суста́в (лат. articulátio temporomandibuláris) — парный диартроз на черепе, соединяющий нижнюю челюсть с основанием черепа. Образован головкой нижнечелюстной кости и нижнечелюстной ямкой височной кости. Уникальным образованием сустава является внутрисуставной диск (лат. díscus articuláris), который срастаясь с капсулой сустава разделяет полость суставной капсулы на два обособленных отдела.

Онтогенез

Закладка сустава происходит на 12 неделе внутриутробного развития[1].

Строение и функция

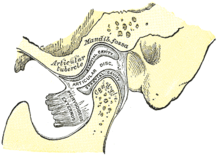

Сагиттальный распил височно-нижнечелюстного сустава.

Сагиттальный распил височно-нижнечелюстного сустава.Височно-нижнечелюстной сустав является комбинированным суставом, представляющим функциональное сочетание двух анатомически отдельных блоковых суставов (левого и правого). Сочленяющиеся поверхности головки нижней челюсти (лат. cáput mandibuláre) и суставной бугорок (лат. tuberculum articulare) височной кости дополнены расположенным между ними волокнистым внутрисуставным хрящом (лат. díscus articuláris), который прирастая краями к суставной капсуле, разделяет суставную полость на два обособленных отдела. Оба височно-нижнечелюстных сустава функционируют одновременно, представляя собой единое комбинированное сочленение. Височно-нижнечелюстной сустав по строению хоть и относится к мыщелковым, но благодаря наличию внутрисуставного хрящевого диска в нём возможны движения в трёх направлениях

- фронтальная ось: опускание и поднятие нижней челюсти (открывание и закрывание рта) — совершается в нижнем отделе сустава, между хрящевым диском и головкой нижней челюсти;

- сагиттальная ось: смещение нижней челюсти вперёд и назад — совершается в верхнем отделе сустава, между хрящевым диском и суставной поверхностью височной кости;

- вертикальная ось: боковые движения (ротация нижней челюсти) при жевании — на одной стороне головка нижней челюсти вместе с хрящевым диском выходят из суставной ямки на бугорок, а с противоположной стороны осуществляется ротация головки нижней челюсти относительно суставной впадины вокруг вертикальной оси.

Выделяют основные элементы сустава:

- Блок нижней челюсти

- Суставная поверхность височной кости

- Капсула

- Внутрисуставной диск

- Связки

Связки

Около височно-нижнечелюстного сустава выделяют три связки: большую латеральную связку (лат. ligamentum laterale)[3], имеющую непосредственное отношение к суставу, и две малые связки — клиновидно-челюстную (лат. ligamentum sphenomaxillare = лат. ligamentum sphenomandibulare)[4] и шилонижнечелюстную (лат. ligamentum stylomaxillare = лат. ligamentum stylomandibulare)[5], лежащих в отдалении от сустава:

- Большая (лат. lig. laterale, лат. lig. temporomandibulare) — это на самом деле утолщение латеральной части капсулы, которое имеет две части: наружную косую и внутреннюю поперечную.

- Две малые связки (лат. lig. stylomandibulare et sphenomandibulare), представляют собой не связки, а искусственно выделяемые участки фасций, образующие петлю, способствующую подвешиванию нижней челюсти.

- лат. Lig. stylomandibulare отделяет подвисочную область (спереди) от околоушного (сзади), и начинается от шиловидного отростка к углу нижней челюсти.

- лат. Lig. sphenomandibulare начинается от ости клиновидной кости к язычку нижней челюсти.

Эти связки играют важную роль в том, что они определяют границы движения, или другими словами, крайние границы движений нижней челюсти. Движения нижней челюсти могут быть совершены в только пределах функциональных ограничений креплений мышц. Попытка увеличения степени свободы вызывает болевые ощущения и, таким образом указанные границы редко достигаются при нормальной функции сустава[6][7][8]. Соединение среднего уха (молоточка) с височно-нижнечелюстным суставом:

- диско-нижнечелюстная связка,

- молоточково-нижнечелюстная связка.

Капсула и хрящевой диск

Суставная капсула прикрепляется по краю fossa mandibularis до fissura petrotympanica, заключая в себе tuberculum articulare, а внизу охватывает collum mandibulae.

Иннервация и кровоснабжение

Собственно сустав имеет только чувствительную иннервацию. Чувствительные волокна, иннервирующие сустав, выходят из ушно-височной и жевательной ветви V3 (из нижнечелюстной ветви тройничного нерва)[2][9].

Снабжение сустава артериальной кровью осуществляется из бассейна наружной сонной артерии, преимущественно из поверхностной височной артерии. Другие ветви наружной сонной артерии, обеспечивающие кровоснабжение сустава: глубокая ушная артерия, передняя барабанная артерия, восходящая глоточная артерия, и верхнечелюстная артерия.

Венозный отток осуществляется в венозную сеть rete articulare mandibulae, которая оплетает сустав, а далее — в v.retromandibularis.

Диагностика заболеваний

Диагностика состояния ВНЧС проводится такими методами, как рентгенография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Наиболее информативным является МРТ височно-нижнечелюстного сустава[10], которая позволяет визуализировать различные элементы суставов, при этом не оказывая лучевой нагрузки на организм.

Примечания

- ↑ Salentijn, L. Biology of Mineralized Tissues: Prenatal Skull Development, University College of Dental Medicine post-graduate dental lecture series, 2007

- ↑ 1 2 Привес, Лысенков, 1985, с. 105—106.

- ↑ Казаченок, 1990, с. 137.

- ↑ Казаченок, 1990, с. 142.

- ↑ Казаченок, 1990, с. 143.

- ↑ Rodríguez-Vázquez JF, et al. (1998). «Anatomical considerations on the discomalleolar ligament». J Anat. 192 (Pt 4): 617–621.

- ↑ Rodríguez-Vázquez JF, et al. (1993). «Relationships between the temporomandibular joint and the middle ear in human fetuses.». J Dent Res. 72 (1): 62–66.

- ↑ T Rowicki, J Zakrzewska. (2006). «A study of the discomalleolar ligament in the adult human.». Folia Morphol. (Warsz). 65 (2): 121–125.

- ↑ Белошенков и др., 2005, Иннервация органов челюстно-лицевой области, с. 54—56.

- ↑ МРТ височно-нижнечелюстного сустава. https://mrtmibs.ru.

Литература

- Белошенков В. В., Курякина Н. В., Лапкин М. М., Потловская Р. В. анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области и методы её исследования. — М.: Медицинская книга, 2005. — 180 с. — (Учебная литература для студентов медицинских вузов). — 1000 экз. — ISBN 5-80093-189-1.

- Казаченок Т. Г. Анатомический словарь: Лат.-рус. Рус.-лат.. — 3-е изд.. — Минск: Выш. шк., 1990. — 511 с. — ISBN 5-339-00231-4.

- Соединения костей головы // Анатомия человека / Привес М. Г., Лысенков Н. К. — 9-е изд., перераб. и доп.. — М.: Медицина, 1985. — С. 105—106. — 672 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 110 000 экз.

Височно-нижнечелюстной сустав — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Висо́чно-нижнечелюстно́й суста́в (лат. articulátio temporomandibuláris) — парный диартроз на черепе, соединяющий нижнюю челюсть с основанием черепа. Образован головкой нижнечелюстной кости и нижнечелюстной ямкой височной кости. Уникальным образованием сустава является внутрисуставной диск (лат. díscus articuláris), который срастаясь с капсулой сустава разделяет полость суставной капсулы на два обособленных отдела.

Онтогенез

Закладка сустава происходит на 12 неделе внутриутробного развития[1].

Строение и функция

Сагиттальный распил височно-нижнечелюстного сустава.Височно-нижнечелюстной сустав является комбинированным суставом, представляющим функциональное сочетание двух анатомически отдельных блоковых суставов (левого и правого). Сочленяющиеся поверхности головки нижней челюсти (лат. cáput mandibuláre) и суставной бугорок (лат. tuberculum articulare) височной кости дополнены расположенным между ними волокнистым внутрисуставным хрящом (лат. díscus articuláris), который прирастая краями к суставной капсуле, разделяет суставную полость на два обособленных отдела. Оба височно-нижнечелюстных сустава функционируют одновременно, представляя собой единое комбинированное сочленение. Височно-нижнечелюстной сустав по строению хоть и относится к мыщелковым, но благодаря наличию внутрисуставного хрящевого диска в нём возможны движения в трёх направлениях

[2]:- фронтальная ось: опускание и поднятие нижней челюсти (открывание и закрывание рта) — совершается в нижнем отделе сустава, между хрящевым диском и головкой нижней челюсти;

- сагиттальная ось: смещение нижней челюсти вперёд и назад — совершается в верхнем отделе сустава, между хрящевым диском и суставной поверхностью височной кости;

- вертикальная ось: боковые движения (ротация нижней челюсти) при жевании — на одной стороне головка нижней челюсти вместе с хрящевым диском выходят из суставной ямки на бугорок, а с противоположной стороны осуществляется ротация головки нижней челюсти относительно суставной впадины вокруг вертикальной оси.

Выделяют основные элементы сустава:

- Блок нижней челюсти

- Суставная поверхность височной кости

- Капсула

- Внутрисуставной диск

- Связки

Связки

Около височно-нижнечелюстного сустава выделяют три связки: большую латеральную связку (лат. ligamentum laterale)[3], имеющую непосредственное отношение к суставу, и две малые связки — клиновидно-челюстную (лат. ligamentum sphenomaxillare = лат. ligamentum sphenomandibulare)[4] и шилонижнечелюстную

(лат. ligamentum stylomaxillare = лат. ligamentum stylomandibulare)[5], лежащих в отдалении от сустава:- Большая (лат. lig. laterale, лат. lig. temporomandibulare) — это на самом деле утолщение латеральной части капсулы, которое имеет две части: наружную косую и внутреннюю поперечную.

- Две малые связки (лат. lig. stylomandibulare et sphenomandibulare), представляют собой не связки, а искусственно выделяемые участки фасций, образующие петлю, способствующую подвешиванию нижней челюсти.

- лат. Lig. stylomandibulare отделяет подвисочную область (спереди) от околоушного (сзади), и начинается от шиловидного отростка к углу нижней челюсти.

- лат. Lig. sphenomandibulare начинается от ости клиновидной кости к язычку нижней челюсти.

Эти связки играют важную роль в том, что они определяют границы движения, или другими словами, крайние границы движений нижней челюсти. Движения нижней челюсти могут быть совершены в только пределах функциональных ограничений креплений мышц. Попытка увеличения степени свободы вызывает болевые ощущения и, таким образом указанные границы редко достигаются при нормальной функции сустава

- диско-нижнечелюстная связка,

- молоточково-нижнечелюстная связка.

Капсула и хрящевой диск

Суставная капсула прикрепляется по краю fossa mandibularis до fissura petrotympanica, заключая в себе tuberculum articulare, а внизу охватывает collum mandibulae.

Иннервация и кровоснабжение

Собственно сустав имеет только чувствительную иннервацию. Чувствительные волокна, иннервирующие сустав, выходят из ушно-височной и жевательной ветви V3 (из нижнечелюстной ветви тройничного нерва)[2][9].

Снабжение сустава артериальной кровью осуществляется из бассейна наружной сонной артерии, преимущественно из поверхностной височной артерии. Другие ветви наружной сонной артерии, обеспечивающие кровоснабжение сустава: глубокая ушная артерия, передняя барабанная артерия, восходящая глоточная артерия, и верхнечелюстная артерия.

Венозный отток осуществляется в венозную сеть rete articulare mandibulae, которая оплетает сустав, а далее — в v.retromandibularis.

Диагностика заболеваний

Диагностика состояния ВНЧС проводится такими методами, как рентгенография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Наиболее информативным является МРТ височно-нижнечелюстного сустава[10], которая позволяет визуализировать различные элементы суставов, при этом не оказывая лучевой нагрузки на организм.

Примечания

- ↑ Salentijn, L. Biology of Mineralized Tissues: Prenatal Skull Development, University College of Dental Medicine post-graduate dental lecture series, 2007

- ↑ 1 2 Привес, Лысенков, 1985, с. 105—106.

- ↑ Казаченок, 1990, с. 137.

- ↑ Казаченок, 1990, с. 142.

- ↑ Казаченок, 1990, с. 143.

- ↑ Rodríguez-Vázquez JF, et al. (1998). «Anatomical considerations on the discomalleolar ligament». J Anat. 192 (Pt 4): 617–621.

- ↑ Rodríguez-Vázquez JF, et al. (1993). «Relationships between the temporomandibular joint and the middle ear in human fetuses.». J Dent Res. 72 (1): 62–66.

- ↑ T Rowicki, J Zakrzewska. (2006). «A study of the discomalleolar ligament in the adult human.». Folia Morphol. (Warsz). 65 (2): 121–125.

- ↑ Белошенков и др., 2005, Иннервация органов челюстно-лицевой области, с. 54—56.

- ↑ МРТ височно-нижнечелюстного сустава. https://mrtmibs.ru.

Литература

- Белошенков В. В., Курякина Н. В., Лапкин М. М., Потловская Р. В. анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области и методы её исследования. — М.: Медицинская книга, 2005. — 180 с. — (Учебная литература для студентов медицинских вузов). — 1000 экз. — ISBN 5-80093-189-1.

- Казаченок Т. Г. Анатомический словарь: Лат.-рус. Рус.-лат.. — 3-е изд.. — Минск: Выш. шк., 1990. — 511 с. — ISBN 5-339-00231-4.

- Соединения костей головы // Анатомия человека / Привес М. Г., Лысенков Н. К. — 9-е изд., перераб. и доп.. — М.: Медицина, 1985. — С. 105—106. — 672 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 110 000 экз.

лекция анатомия ВНЧС

Височно-нижнечелюстной сустав – парное сочленение суставной головки нижней челюсти с суставными поверхностями нижнечелюстных ямок височных костей. Кроме двух этих анатомических образований в него входят суставная капсула, межсуставной диск, суставной бугорок, связки внутри – и внесуставные и мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть.

Суставная ямка – спереди ограничена задним скатом суставного бугорка, сзади – барабанной частью височной кости, снаружи – ножкой скулового отростка, внутри – большого крыла основной кости. По объёму суставная ямка в 3 раза больше суставной головки. Минимальная толщина свода суставной ямки, отделяющей полость черепа от полости сустава составляет 1,7 мм, толщина дна суставной ямки увеличивается в сторону наружной и внутренней границ и равна 4,3 мм. Поверхность суставной ямки покрыта волокнистым хрящом, который сзади доходит до , а спереди до волокнистого хряща суставного бугорка. Губчатое вещество суставной ямки наиболее толстым слоем залегает в позадисуставном отростке. Из него ячейки губчатого вещества распространяются в виде 2-х «потоков». Больший проходит в толще медиального края и вливается в губчатое вещество суставного бугорка, меньший – состоит из нескольких щелевидных ячеек и входит в ножку скулового отростка височной кости. Суставная ямка отграничена от наружного слухового прохода тоже очень тонкой костной пластиночкой, что создаёт благоприятные условия для перехода патологических процессов с уха на ВНЧС и обратно. Кроме этого патологический процесс может легко проникать и в полость черепа, особенно при вывихах нижней челюсти. Суставная ямка имеет эллипсовидную форму, её поперечный диаметр от 19 – 30 мм больше диаметра сагиттального, который равен 17,2 мм. Абсолютная глубина суставной ямки варьирует от 7,2 – 11 мм.

Г.Г.Насибуллин, 1964г. выделяет несколько форм суставной ямки – уплощённая, круглая и остроконечная.

Суставной бугорок – образован утолщением кости заднего отдела скулового отростка височной кости. У новорождённого суставной бугорок почти полностью отсутствует, у взрослого – хорошо выражен, а у стариков – снова сглаживается. Его форма и крутизна обусловливают характер движения нижней челюсти. Он находится спереди от суставной ямки, его высота по данным Рабухиной Н.А., 1959г. составляет от 0,5 – 2,5, наклон его заднего ската к горизонтальной плоскости от 20-50. Различают 3 формы суставного бугорка: плоскую, среднюю и более выпуклую. Плоская встречается редко и может служить причиной подвывиха. С возрастом Михельсон, Рауэр и др. считают, что высота суставного бугорка уменьшается вследствие разжевывания пищи передними зубами. Сагиттальный диаметр его 8,5 мм, а поперечный – 19,1 мм. На 55,5% он состоит из компактного вещества и на 44,5 – из губчатого. Скаты суставного бугорка покрыты волокнистым хрящом, а не гиалиновым, в котором мало хрящевых клеток.

Суставная головка – эллипсовидной формы, длина её от 1,5 – 2 см, а ширина от 0,5 – 0,7 см, т.е.она удлинена в поперечном направлении и сужена в сагиттальном.

Насибулин Г.Г., 1964г.выделяет несколько форм суставной головки – круглая, уплощённая, остроконечная и крючкообразная. У людей с интактным зубным рядом она в 94,6% круглая, остроконечная в 2,7%, крючковидная в 2,7%, а уплощённая в норме не встречается – лишь при полной потери зубов. Она составляет 7,1%.

Оксман И.М., 1967г – считает, что суставная головка имеет форму усеченного конуса, обращённого основанием кверху. Передняя поверхность суставного отростка нижней челюсти вогнутая, образует ямку, к передне– внутренней поверхности которой прикрепляются волокна нижней части наружной крыловидной мышцы. Задняя поверхность суставного отростка выпуклая и образует шейку. Шейка суставного отростка состоит в основном из компактного, а суставная головка – из губчатого, лишь снаружи, где она прилегает к суставному диску имеется тонкий кортикальный слой. Суставная головка также покрыта волокнистым хрящом.

Несоответствие размеров суставной головки и суставной ямки компенсируется сужением размеров суставной ямки за счёт прикрепления суставной сумки внутри сустава к каменисто-барабанной щели наличием в полости сустава двояковогнутого диска, верхняя поверхность которого подходит к суставной поверхности ямки, а нижняя – к суставной головке. Внутрисуставной диск состоит из грубоволокнистой соединительной ткани, пучки которой переплетаются в различных направлениях. Суставной диск играет роль буфера, амортизатора между суставными поверхностями и ослабляет жевательное удары. Нижняя поверхность суставного диска вогнутая, верхняя сзади выпуклая, кпереди – седлообразная. Толщина его в центре 1 – 2 мм, спереди 2 – 3 мм, а сзади ещё больше. Суставной диск по всей своей поверхности срастается с капсулой сустава и делит ВНЧС на 2 этажа: верхний и нижний, при этом образуются как бы 2 самостоятельных сустава:

Они изолированы друг от друга и в функциональном механизме сустава представляет целесообразное единство. Сам диск не содержит сосудов и нервов, сзади к нему подходит кромка соединительная ткань, содержащая сосуды и нервы ( Sicher ). Эту соединительную ткань многие авторы рассматривают как , как место, которое первым поражается в тех случаях, когда суставная головка смещается далеко взади в суставной ямке и оказывает давление на сосуды и нервы, что ведёт к нарушению нормального питания диска в результате циркуляторных расстройств и нарушению функции двигательного анализатора, а тем самым и к нарушению координации движений в ВНЧС. Между задним полюсом диска и капсулой сустава располагается рыхлая соединительная тканная прослойка, она богата нервами и сосудами. Эта рыхлая соединительная ткань связана с синовиальной оболочкой, имеет непосредственное отношение к питанию тканей сустава. Травма этой соединительной тканевой прослойки вызывает боли, нарушает питание хрящей, что ведёт к развитию дегенеративных изменений. Каллистов В.Н. (1956), изучая строение синовиальной оболочки челюстного сустава, выяснил, что наиболее мощные пучки коллагеновых волокон обнаружены в задних отделах обеих полостей челюстного сустава. Там же обнаружен более толстый слой соединительной ткани. Васкуляризация задних отделов сустава наиболее выражена. Каллистов В.Н. (1956) сосуды в синовиальной оболочке тесно примыкают к покровному клеточному слою, а в случае физиологической десквамации покровных клеток при движениях в суставе сосуды непосредственно контактируют с синовиальной жидкостью полости сустава.

Суставная капсула – эластичная соединительно тканная оболочка, состоит из 2 слоев: 1) наружный слой суставной капсулы фиброзная соединительная ткань, содержащая в себе пучки коллагеновых волокон, сосуды, нервы 2) внутренняя – синовиальная оболочка, содержит эндотелиальные клетки, которые вырабатывают синовиальную жидкость, обусловливающую скольжение суставных поверхностей и является биологической защитой от внедрения инфекции. Капсула очень прочна, не рвется, усиливается снаружи связками, состоящими из фиброзной неэластичной соединительной ткани. Передняя стенка суставной капсулы прикрепляется свободно впереди суставного бугорка, поэтому амплитуда движений её кпереди более свободна, а задняя стенка прикрепляется к каменисто-барабанной щели, уменьшая размеры суставной ямки.

Суставные связки – есть внутрисуставные и внесуставные.

Внутрисуставные связки: передняя и задняя диско – височные связки; и передняя и задняя диско – челюстные связки.

Внесуставные связки с обеих сторон подкрепляют сустав, но более прочная связка –

lig.temporale ( temporomandibularis ) – она идет от скулового отростка

височной кости к шейке суставного отростка – регулирует боковые

движения нижней челюсти.

Шило – нижнечелюстная связка ( stylomandibularis ) идёт от шиловид-

ного отростка к углу нижней челюсти регулирует выдвижения нижней

челюсти.

клиновидно – нижнечелюстная связка ( sphenomandibularis ) отходит от

spina angularis клиновидной кости, проходит рядом с внутренней поверхностью суставной капсулы и прикрепляется к язычку нижней челюсти – регулирует боковые движения нижней челюсти.

lig.pterygomandibularis, идущая от крючка крыловидного отростка кли-

новидной кости к язычку нижней челюсти. Тоже регулирует боковые

движения нижней челюсти.

Мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть подразделяются на

1 Основные 1) собственно жевательные m. Masseter

2) височные m.temporalis 3) наружная крыловидная мышца

m.pterygoideus lateralis 4) внутренняя крыловидная

m.pterygoideus medialis

2 Вспомогательные: 5) подбородочно подъязычная ( geniohyoideus)

6) m.mylohoideus ( челюстно – подъязычная )

7) m.digastricus – двубрюшная, её переднее брюшко, вспомогательные мышцы действуют при условии фиксации подъязычной кости нижележа-

щими мышцами к грудине и ребрам.

Жевательная мускулатура – 1 основная – 1 мышца – жевательная; 2 мышца – височная; 3 мышца – латеральная крыловидная; 4 мышца – ме-

диальная крыловидная по 2 шт. 2 вспомогательная: 3 парные мышцы:

5 – подбородочно – подъязычные; 6 – челюстно – подъязычных; 7 – дву-

брюшная мышца.

В зависимости от расположения мест прикрепления мышцы и располо-

жения её отдельных пучков ( косое, вертикальное, смешанное ) и совпаде-

ния направления нескольких мышц устанавливается:

а) собственная функция мышцы, б) содружественная функция мышцы одной стороны, в) содружественная функция мышц обеих сторон.

МЫШЦЫ | Собственная функция | Функция при собст Одновременное сокращение жевательных мышц на 1 стороне | ной работе мышц Одновременное сокращение жевательных мышц на 2-х сторонах |

1 – жевательная | Поднимает нижнюю челюсть; продви- гает вперед и от-водит в свою сторону | Поднимает ниж- нюю челюсть; и отводят в проти- воположную сто- рону | Поднимает ниж- нюю челюсть; или поднимают ниж- нюю челюсть и отводят кзади |

2 – височная | Поднимает ниж- нюю челюсть; от- тягивает назад и отводит в протии- воположную сто- рону | – | – |

3 – латеральная крыловидная | Поднимает ниж- нюю челюсть; продвигает впе- ред; отводит в противополож- ную сторону | Поднимает ниж- нюю челюсть; и отводит в противополож- ную сторону | Поднимает ниж- нюю челюсть; или поднимают ниж- нюю челюсть и отводят кзади |

4 – медиальная крыловидная | Продвигает впе- ред, вниз; в противополож- ную сторону | Продвигает впе- ред, вниз; и отво-дит в противопо- ложную сторону | Продвигает впе- ред, вниз |

5 – подбородочно – подъязычные | Продвигает вниз нижнюю челюсть и отводит кзади | – | – |

6 – челюстно – подъязычные | Продвигает вниз нижнюю челюсть; и отводит в противополож- ную сторону | Продвигает вниз и отводят в противополож- ную сторону | Продвигает вниз нижнюю челюсть; и оттягивают назад |

7 – двубрюшная | Продвигает вниз нижнюю челюсть; оттяги- вает назад и отводит в противополож- ную сторону | Продвигает вниз и отводят в противополож- ную сторону | Продвигает вниз нижнюю челюсть; и оттягивают назад |

Среди многочисленных вариантов ВНЧС М.А.Нападов, А.Л.Сапожков,

1972г. выделяют 3 ( чаще всего встречающихся ) типа суставов:

I тип: умеренно выпукло – вогнутый – характерна средняя выпуклость

суставной поверхности головки и суставного бугорка, средней ширины и

глубины суставной впадины, небольшой наклон суставного отростка вперед по отношению к горизонтальной плоскости – это пример наибольшего гармоничного сочленения, в котором сочетаются скользящие и шарнирные

движения.

II тип: поверхностный «плоский» сустав – суставная головка его уплощена, невысокий и плоский суставной бугорок, поверхностная и широкая суставная ямка, почти вертикальное стояние шейки суставного отростка. В этом суста-

ве преобладают скользящие движения.

III тип: подчеркнуто – выпукло – вогнутый с глубокой и узкой суставной ям-

кой, высоким и выпуклым суставным бугорком; суставная головка под боль-

шим углом наклонена к шейке, суставная поверхность её сильно выпуклая.

Наклон шейки суставного отростка вперёд заметно больше, чем в суставах 1 типа. Преобладают при этом типе суставов шарнирные движения. Некоторые

авторы считают, что 1 тип суставов характерен для ортогнатического прику-

с, 2 – для прямого, 3 – для глубокого резцового перекрытия. – Это анатомии-

ческие виды сочленения.

В.В.Паникаровский с соавторами выделяют у детей (1981г) 4 вида суставов.

I тип – глубокая и узкая суставная ямка, небольшой мыщелок и мощный мениск.

II тип – глубокая и узкая суставная ямка, хорошо развитый мыщелок и нес-

колько уплощённый мениск.

III тип – широкая уплощённая суставная ямка, хорошо развит мыщелок и хо-

рошо развит мениск.

IV тип – мелкая и широкая суставная ямка, хорошо развит мыщелок и умеренно развит мениск.

Любые заболевания ВНЧС можно встретить при всех типах суставов.

Рабухина Н.А., 1966г. на основании изучения рентгенограмм считает,что

у молодых людей, имеющих физиологические и аномалийные виды прикуса при интактных зубных рядах встречаются 4 типа сочленений:

I тип – близок к I анатомическому типу: диаметр суставной ямки – 12-17мм,

глубина 3,5-7 мм, высота суставного бугорка 3-6 мм. Шейка имеет наклон вперед и составляет с горизонтальной плоскостью угол 12-15. Размеры сус-

тавной щели Д1 – 3 – 4 мм, Д 2 – 2 – 3 мм, Д 3 – 3 – 5 мм. При переходе ниж-

ней челюсти из физиологического покоя в центральную окклюзию суставная

головка идёт вверх и вперед. При максимально открытом рте суставная го-

ловка располагается под вершиной суставного бугорка, реже кпереди от него.

Из 300 обследованных этот тип выявлен у 55%.

II тип – суставная впадина, широкая, плоская, высота суставного бугорка 2,5 – 3 мм, широкая и пологая вершина. Шейка почти не наклонена кпереди. В состоянии физиологического покоя суставная головка отклонена назад и поэ-

тому ширина суставной щели впереди (Д1 ) больше , . В Центральной Окклю-

зии суставная головка смещается вверх, вперед, объём движений больше, чем

при I типе. При широком открывании рта суставная головка может выъодить за вершину суставного бугорка. Этот тип встречается у 18,3% обследован-

ных.

III тип – суставная ямка обычной глубины или более глубокая 7 – 8,5 мм, но

не больше 12 мм; суставной бугорок – 4 – 6 мм, до 8 мм; суставная поверхность её более выпуклая. Наклон шейки суставного отростка к горизонтальной плоскости не более 25. В положении физиологического по-

коя суставная головка отклонена кпереди, реже кзади, но может быть и сим-

метрично. В Центральной Окклюзии суставная головка отклоняется чуть кза-

ди и кнезу. При открывании рта суставная головка останавливается на ниж –

ней трети заднего ската суставного бугорка, или достигает его вершины. Этот тип встречался у 16% обследованных.

IV тип – глубокая и широкая суставная ямка по 2,5 – 2,8 см. Суставная го-

ловка узкая, вытянутая, заметно наклонена вперед по отношению к шейке

суставного отростка. Высота суставного бугорка 3,5 – 8 мм. В положении

физиологического покоя суставная головка отклонена кзади или кпереди.

При переходе в Центральную Окклюзию суставная головка ещё больше смещается кпереди или кзади, и идёт резко книзу. При широком открыва-

нии рта суставная головка обычно не выходит за вершину суставного бу-

горка. Этот тип встречается у 8% обследованных.

Автор не нашел полного соответствия между описанной формой сочлене-

ния и видом прикуса.

Общепринято: что в норме суставная головка в исходном функциональном

состоянии располагается у основания заднего ската суставного бугорка.

Насибуллин Г.Г.с соавторами, 1966г.обнаружил 3 варианта расположения суставной головки в Центральной Окклюзии:

у заднего ската суставного бугорка – в 42%;

центральное положение – 42%;

заднее положение – 16%.

При переходе из положения физиологического покоя в Центральной Окклюзии суставная головка идёт вверх и вперед, но в 40% мы наблюдали

Движение или только вверх или только вперед. При сомкнутых челюстях суставной диск в виде шапочки охватывает суставную головку, причем наиболее толстая его задняя часть располагается между суставной головкой и наиболее глубокой частью суставной ямки. При незначительном открывании рта суставная головка вместе с диском движется вперед – вниз по скату суставного бугорка. Это движение совершается в верхнем этаже ВНЧС. При дальнейшем открывании рта происходит проскакивание суставной головки через задний полюс диска, она проходит через его наиболее тонкую часть и останавливается у переднего полюса. Одновременно с этим происходит вращательное движение в нижнем этаже сустава вокруг горизонтальной оси на середине пути. Разнонаправленные движения в суставе происходят одно-

временно и синхронно с обоих сторон. Максимальный путь суставной головки по отношению к суставной впадине 15 мм, а по отношению к менис-

ку – 8 мм. Следовательно, сам мениск по отношению к суставной впадине движется на 7 мм.

При максимальном открывании ота Г.Г.Насибуллин выделяет 2 физиологических вида расположения суставной головки: на вершине сустав-

Ного бугорка и впереди и выше суставного бугорка, что нередко диагносцируется как вывих.

При выдвигании нижней челюсти вперед в правом и левом ВНЧС одновременно происходит выдвижение суставных головок вместе с суставными дисками на суставные бугорки височных челюстей – дви-

жение только в верхнем этаже сустава.

При боковом движении нижней челюсти ( правая боковая окклюзия ) в левом ВНЧС происходит выдвижение суставной головки вместе с суставным диском на вершину суставного бугорка ( движение лишь в верхнем этаже ), а в правом, т.е. на стороне смещения суставная головка движется вокруг вертикальной оси ( движение лишь в нижнем этаже сустава ), а суставной диск остается в суставной ямке.

Данные, полученные Рабухиной Н.А., 1966г. противоречат общепринятым представлениям о том, что для каждого вида сочленения характерны свои особенности экскурсий нижней челюсти. На основании рентгено – кинематографии автор пришла к выводу, что головки суставных отростков у людей с различными видами прикуса движутся по дуге, общей выпуклостью книзу. Длина дуги и её радиус индивидуально варьировали, у одного и того же индивидуума дуги имели различную кривизну. Но ни в 1 случае не наблюдали углообразного смещения суставной головки ( Zimmer ), ни их движения по синусоиде ( Ress ).

По данным Мартовлюса И.М. (1978)

Кровоснабжение ВНЧС осуществляется из 2-х крупных магистральных артерий головы челюстной и поверхностной височной. Общее количество ветвей от 37 – 65.

Интраорганное сосудистое русло ВНЧС происходит из экстраартику-

лярных артерий, разветвляющихся в капсуле, диске, головке нижней челюсти, суставной впадине, много аностомозов и образуются сосу-

дистые сети:

а) в фиброзной и синовиальной оболочках капсулы образуется 2 сети: поверхностная и глубокая;

б) суставной диск – имеет 2 поверхностных и 1 глубокую сосудистую сеть по всей окружности, окаймляющие её безсосудистый участок;

в) суставная головка – кровоснабжается подобно эпифизу трубчатой кости; имеется большое количество аностомозов;

г) суставная ямка – кровоснабжается как плоская кость.

3. Анастомозы артерий ВНЧС весьма многочисленны и делятся на

а) внесуставные соустья – в тканях окружающих сустав;

б) суставные анастомозы – тесно связаны с элементами ВНЧС.

4. Восстановление нарушенного кровотока ВНЧС осуществляется за счет

анастомозов артерий различных органов области головы и шеи: кожи, фас-

ций, мышц, подкожной жировой клетчатки, «сосудов сосудов», «сосудов нервов».

5. Односторонняя перерезка внутренней челюстной артерии оральнее и оборальнее сустава, при одновременном выключении наружной сонной и поверхностной височной вызывает значительную перестройку сосудистого

русла. Окольные пути развиваются в коже, подкожных мышцах, из височ-

ных и жевательных мышц. Особая роль принадлежит внутренней сонной ар-

терии и её анастомозам со средней артерией мозговой оболочки и наружной глазничной артерией.

6. В условиях ишемии наблюдаются выраженные изменения сосудистого русла компонентов ВНЧС: образуются коллатерали в капсуле; суставном диске; суставной головке; суставной ямке. Образовавшиеся коллатерали в компонентах ВНЧС. Объединяют все артериальные источники питания этого сочленения между собой и с внесуставными артериальными сосудами.

7. В эксперименте, в условиях ишемии, наиболее выраженные деструктивные изменения компонентов ВНЧС. Наблюдаются к 15 дню после

операции, затем они постепенно уменьшаются и наступают регенеративные процессы, обусловленные развитием коллатерального кровообращения.

Золотарёв Т.В.,1968г. – венозный отток от ВНЧС осуществляется через вены, которые вливаются в позадичелюстную вену, идущую кзади от ветви нижней челюсти. Они широко аностомозирует с венами среднего уха, наружного слухового прохода, слуховой трубы, крыловидным венозным сплетением.

В 1934г.Ашкадёров В.И.обнаружил, что лимфатический отток от ВНЧС осуществляется через лимфатические узлы, которые также собирают лимфу от наружного и среднего уха.

А.Акимова показала в 1931г., что вокруг ВНЧС имеется связь поверхностных и глубоких лимфатических путей сустава. Наибольшее количество лимфатических сосудов по их мнению находится в задней стенке капсулы ВНЧС, где мелкие лимфатические сосуды собираются в крупные.

Валиев У.Г.,1963г. определил, что в иннервации тканей ВНЧС принимают участие следующие нервы: 1. ушновисочный иннервирует все области сустава, в меньшей степени – переднюю 2. нервы, иннервирующие собственно жевательные мышцы отдают веточке к передней части сустава.

3. Незначительное участие в иннервации наружной стенки суставной капсу-

лы и наружной связки сустава принимает лицевой нерв. 4) Источником симпатической иннервации является верхний шейный симпатический узел, большинство симпатических нервных волокон в тканях сустава являются сосудистыми, но встречаются и изолированные симпатические нервные волокна.

Бубеннова М.А.,1958г.считает, что ушно-височный нерв снабжает заднюю стенку капсулы. Внутренняя коннективальная и симпатические ветви иннервируют наружную стенку капсулы, жевательный нерв – перед-

нюю, а утолщение ушно-височного нерва – внутреннюю стенку. Кроме того иннервация капсулы осуществляется симпатическим сплетением височной артерии. Автор считает, что нервы расположены неравномерно, их больше на наружной стенке и меньше на задней стенке капсулы.

Каллистов И.П.,1956г. в синовиальной оболочке обнаружены разнообраз-

ные нервные элементы. От поверхностных и глубоких нервных сплетений синовиальной оболочки к ворсинам (клетки из которых они формируются, располагаются на участках с более высокой физиологической сменой пок-

ровного слоя) отходят мякотные и безмякотные волокна, заканчивающиеся свободно ( диффузные терминальные сети, концевые петельки или кустики) или в виде инкапсулированных окончаний (модифицированные колбы Краузе).

Хватова В.А. (1982) считает, что кроме указанных нервов в иннервации ВНЧС принимает участие

глубокий височный;

задний глубокий височный

латеральный крыловидные нервы.

Егоров И.М.,1986г. указывает, что в иннервации ВНЧС принимают участие следующие нервы:

1) Ушно-височный нерв отдаёт 4 – 7 веточек к внутренней и задней поверх-

ностям капсулы сустава и к прилегающей надкостнице.

2) Передняя поверхность капсулы – от жевательного, заднего глубокого височного нерва, латерального крыловидного нервов.

3) лицевой – иннервирует наружную поверхность капсулы

4) К капсуле сустава подходят веточки от жевательного и латерального кры-

ловидных мышц.

5) Периваскулярное сплетение вокруг поверхностной височной артерии

( симпатическое ) – также к капсуле подходят ( от верхнего шейного симпатических узлов ).

6) От периоста височной кости и нижней челюсти к капсуле подходят симпатические нервы и чувствительные веточки нижнечелюстного нерва:

ушно-височная, нижняя альвеолярная, задняя глубокая височная и жева-

тельная.

7) Прослойку клетчатки ( сзади ) иннервирует ушно-височный нерв. Боль возникает из-за сдавления этой зоны суставной головкой.

– Мякотных волокон больше чем безмякотных

– передняя стенка капсулы – важная рефлексогенная зона

– В области ВНЧС перекрещиваются ветви ушно-височного, большого ушного, малого затылочного, ушной веточки и блуждающего нерва, которая имеет анастомозы с языкоглоточным нервом.

Анатомия височно – нижнечелюстного сустава (внчс ).

Схема строения височно–нижнечелюстного сустава

1 – капсула сустава ;

2 – позади суставной бугорок ;

3 – нижнечелюстная ямка ;

4 – суставной диск ;

5 – суставной горб ;

6 – верхняя головка латеральной

крыловидной мышцы ;

7 – нижняя головка латеральной

крыловидной мышцы ;

8 – подвисочный гребень ;

9 – бугор верхней челюсти ;

10 – коронарный отросток ;

11 – ветка нижней челюсти ;

12 – виразка нижней челюсти ;

13 – шилонижнечелюстная связка ;

14 – шиловидный отросток ;

15 – головка нижней челюсти ;

16 – внешний слуховой проход.

ВНЧС принадлежит к суставам “мышечного” типа – это парный, комбинированный, инконгруэнтный сустав, артикулирующие поверхности которого образованны суставными головками нижней челюсти и суставными поверхностями височных костей. Артикулирующие поверхности височной кости состоят из вогнутой суставной ямки, выпуклого суставного бугорка и мезиальной стенки. Артикулирующие поверхности суставных головок нижней челюсти имеют выпуклую форму и слегка наклоненны вперед по отношению к шейкам. Между двумя артикулирующими поверхностями располагается суставный диск, который имеет волокнистую структуру.

Головка нижней челюсти находится под действием мышц. Одни авторы утверждают, что правильное положение головки в самом глубоком отделе суставной ямки. Другие авторы считают, что верное положение головки возле заднего ската суставного бугорка. Последние исследования показали, что верного положения головки не существует; более того, правилом является отсутствие любой закономерности в ее размещении. Положение головки во время физиологического покоя зависит от нейромышечной деятельности (тонуса мышц), а при центральной окклюзии – от межчелюстного соотношения зубов.

ВНЧС обеспечивает дистальное фиксированное положение нижней челюсти по отношению к верхней и создает направляющие плоскости для ее движений вперед, в стороны и вниз в пределах границ ее движений.

ВНЧС – это подвижный в трех направлениях, рецепторный орган, который имеет связь с проприорецепторами пародонта, жевательных мышц и передает информацию в центральную нервную систему в положении нижней челюсти для координации артикуляции.

Строение ВНЧС дает нижней челюсти три степени свободы движений, т.е., она может двигаться во всех трех плоскостях: горизонтальной, вертикальной и сагиттальной. Любое положение нижней челюсти является комбинацией этих трех главных видов движений. Любая мышца, которая крепится к нижней челюсти, может осуществить движение в суставе. Ограничение объема движений в суставе в значительной степени определяется мышцами и в меньшей степени – формой суставных поверхностей и связками этого соединения.

ВНЧС имеет определенный механизм для стабилизации челюсти во время движений. Нижняя челюсть стабильна, когда зубы сомкнуты или челюсть находится в состоянии физиологического покоя.

В норме при интактных зубных рядах нагрузки на височно-нижнечелюстной сустав незначительны и при свободном жевании равномерно распределяются на оба сустава.

Иннервация ВНЧС.В иннервации ВНЧС принимают участие аурикулотемпоральный, жевательный, лицевой нервы, а также симпатическое сплетение височной артерии. Височно-нижнечелюстное соединение иннервируют самостоятельные нервные ветви, близлежащие мышечные ветви, соседние нервные веточки от периваскулярных нервных окончаний. Основным источником иннервации ВНЧС является ушно-височный нерв. Самостоятельные 4-7 нервных веточек постоянно отходят от ушно-височного нерва и иннервируют капсулу сустава. Внешнюю поверхность капсулы сустава иннервирует веточка, которая отходит от лицевого нерва. К капсуле сустава отходят мышечные нервные веточки от близлежащих жевательной и наружной криловидной мышц. От периваскулярных сплетений, прежде всего вокруг поверхностной височной артерии, отделяются нервные веточки и также иннервируют капсулу сустава. По своему происхождению они есть частично ветвями верхнего шейного симпатического узла.

Многочисленность разных нервов в капсуле сустава является морфологической основой для рецепции и сигнализации в центральную нервную систему проприорецептивных изменений, которые возникают в височно-нижнечелюстном комплексе под действием разных общих и местных факторов. Это обуславливает также иррадиацию болей из височно-нижнечелюстного комплекса при ряде физиологических и патологических состояний в разные отделы лица, головы и шеи, плечевого пояса, верхней конечности, горло, язык и другие отделы. Или наоборот: из этих отделов боль иррадиирует в область ВНЧС.

ВНЧС имеет сложную и богатую иннервацию. Такие особенности иннервации при поражениях ВНЧС могут привести к развитию сложной клинической картины болевого синдрома. Сложная иннервация капсулы и области размещения ВНЧС обуславливает трудности дифференциальной диагностики, и, соответственно, четкого размежевания болевого синдрома дисфункции этого соединения и других болевых синдромов лица и шеи.

Височно-нижнечелюстной сустав – это… Что такое Височно-нижнечелюстной сустав?

Висо́чно-нижнечелюстно́й суста́в (лат. articulátio temporomandibuláris) — парный диартроз на черепе, соединяющий нижнюю челюсть с основанием черепа. Образован головкой нижнечелюстной кости и нижнечелюстной ямкой височной кости. Уникальным образованием сустава является внутрисуставной волокнистый хрящ (лат. díscus articuláris), который срастаясь с капсулой сустава разделяет полость суставной капсулы на два обособленных отдела.

Онтогенез

Закладка сустава происходит на 12 неделе внутриутробного развития.[1]

Строение и функция

Сагиттальный распил височно-нижнечелюстного сустава.

Сагиттальный распил височно-нижнечелюстного сустава.Височно-нижнечелюстной сустав является комбинированным суставом, представляющим функциональное сочетание двух анатомически отдельных блоковых суставов (левого и правого). Сочленяющиеся поверхности головка нижней челюсти (лат. cáput mandibuláre) и суставная поверхность (лат. fóssa mandibuláris) височной кости дополнены расположенным между ними волокнистым внутрисуставным хрящом (лат. díscus articuláris), который прирастая краями к суставной капсуле, разделяет суставную полость на два обособленных отдела. Оба височно-нижнечелюстных сустава функционируют одновременно, представляя собой единое комбинированное сочленение. Височно-нижнечелюстной сустав по строению хоть и относится к мыщелковым, но благодаря наличию внутрисуставного хрящевого диска в нём возможны движения в трёх направлениях[2]:

- фронтальная ось: опускание и поднятие нижней челюсти (открывание и закрывание рта) — совершается в нижнем отделе сустава, между хрящевым диском и головкой нижней челюсти;

- сагиттальная ось: смещение нижней челюсти вперёд и назад — совершается в верхнем отделе сустава, между хрящевым диском и суставной поверхностью височной кости;

- вертикальная ось: боковые движения (ротация нижней челюсти) при жевании — на одной стороне головка нижней челюсти вместе с хрящевым диском выходят из суставной ямки на бугорок, а с противоположной стороны осуществляется ротация головки нижней челюсти относительно суставной впадины вокруг вертикальной оси.

Выделяют основные элементы сустава:

- Блок нижней челюсти

- Суставная поверхность височной кости

- Капсула

- Внутрисуставной диск

- Связки

Связки

Около височно-нижнечелюстного сустава выделяют три связки: большую связку лат. lig.laterale, имеющую непосредственное отношение к суставу, и две малых связки (лат. lig.sphenomandibulare et lig.stylomandibulare), лежащих в отдалении от сустава:

- Большая, лат. lig. laterale (лат. lig.temporomandibulare) — это на самом деле утолщение латеральной части капсулы, которое имеет две части: наружная косая часть и внутренняя поперечная часть.

- Две малых связки, (лат. lig. stylomandibulare et sphenomandibulare) представляют собой не связки, а искусственно выделяемые участки фасций, образующие петлю, способствующую подвешиванию нижней челюсти.

- лат. Lig. stylomandibulare отделяет подвисочную область (спереди) от околоушного (сзади), и начинается от шиловидного отростка к углу нижней челюсти.

- лат. Lig. sphenomandibular начинается от ости клиновидной кости к язычку нижней челюсти.

Эти связки играют важную роль в том, что они определяют границы движения, или другими словами, крайние границы движений нижней челюсти. Движения нижней челюсти могут быть совершены в только пределах функциональных ограничений креплений мышц. Попытка увеличения степени свободы вызывает болевые ощущения и, таким образом указанные границы редко достигаются при нормальной функции сустава.[3][4][5], Соединение среднего уха (молоточка) с височно-нижнечелюстным суставом:

- диско-нижнечелюстная связка,

- молоточково-нижнечелюстная связка.

Капсула и хрящевой диск

Суставная капсула прикрепляется по краю fossa mandibularis до fissura petrotympanica, заключая в себе tuberculum articulare, а внизу охватывает collum mandibulae.

Иннервация и кровоснабжение

Чувствительные волокна, иннервирующие сустав, выходят из ушно-височной и жевательной ветви V3 (из нижнечелюстной ветви тройничного нерва). Собственно сустав имеет только чувствительную иннервацию.[6]

Снабжение сустава артериальной кровью осуществляется из бассейна наружной сонной артерии, преимущественно из поверхностной височной артерии. Другие ветви наружной сонной артерии, обеспечивающие кровоснабжение сустава: глубокая ушная артерия, передняя барабанная артерия, восходящая глоточная артерия, и верхнечелюстная артерия.

Венозный отток осуществляется в венозную сеть rete articulare mandibulae, которая оплетает сустав, а далее — в v.retromandibularis.

Примечания

- ↑ Salentijn, L. Biology of Mineralized Tissues: Prenatal Skull Development, University College of Dental Medicine post-graduate dental lecture series, 2007

- ↑ Анатомия человека / Привес М. Г., Лысенков Н. К. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1985. — С. 105—106. — 672 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 110 000 экз.

- ↑ Rodríguez-Vázquez JF, et al. (1998). «Anatomical considerations on the discomalleolar ligament». J Anat. 192 (Pt 4): 617–621.

- ↑ Rodríguez-Vázquez JF, et al. (1993). «Relationships between the temporomandibular joint and the middle ear in human fetuses.». J Dent Res. 72 (1): 62–66.

- ↑ T Rowicki, J Zakrzewska. (2006). «A study of the discomalleolar ligament in the adult human.». Folia Morphol. (Warsz). 65 (2): 121–125.

- ↑ Особенности иннервации внчс, [1] стоматологический портал гнатология

Ссылки

Особености иннервации внчс.

Лечение височно нижнечелюстного сустава через красивую улыбку

Аркашов Максим, главный врач Клиники дентальной медицины ДенМед, Москва

Пациентка К.,возраст 50 лет, обратилась к нам в клинику с жалобами на беспокойства в области височно нижнечелюстного сустава (щелчки, хруст, боль). Эстетическая неудовлетворенность видом своей улыбки, отсутствие зуба нижней челюсти справа. Это мешало полноценно пережевывать пищу на правой стороне.

Что привело к такому состоянию височно нижнечелюстной сустав

Давайте проведем мини-экскурсию, где наглядно покажем все “болевые точки”, которые в той или иной мере привели к нарушению прикуса, перегрузкам в районе височно нижнечелюстного сустава и в конце концов заставили пациентку обратиться к нам в клиникуНа ортопантомограмме мы видим:

- множественные пломбы на зубах,

- отсутствие 6 нижнего правого зуба, из-за чего медиальное наклонились зубы 47 и 48,

- выдвинулся из зубного ряда вниз зуб 16, неровный контур зубного ряда.

Зубные ряды в состоянии перегрузки нижнечелюстного сустава

На представленном ниже фото обратите внимание, что при сомкнутых зубных рядах зубы верхней челюсти очень сильно перекрывают зубы нижней челюсти (глубокое перекрытие), что увеличивает нагрузку на височно нижнечелюстной сустав, видим неровный зубной ряд.Всё это было отсканировано (об этом расскажем позже) и отправлено в лабораторию для создания виртуального плана лечения.

Цифровое сканирование в 3D – объяснило нам многие проблемы ВНЧС

На данном скане мы видим ВСЕ:- дезаклюзию (несмыкание в боковом отделе пациентки)

- при пережевывание пищи и разговоре мышцам приходиться дотягивать зубы до появления контакта и из-за этого перенапрягаться, что приводит к повышению нагрузки на сустав и опорные зубы,

- измененный в цвете ранее леченный зуб верхней челюсти резорцин-формалиновым методом, абфрации (сколы) эмали на зубах 34-35 в области шейки зуба,

- кариозные полости на зубе 46-47,

- обращаем внимание на вестибулярную позицию вторых резцов, то есть наклон зубов вперед

- мы видим избыточный наклон центральных резцов назад – это приводит к уменьшению “функционального пространства “ и, соответственно, зубы нижней челюсти пытаясь избежать контакта с зубами верх. Челюсти заставляют мышцы смещать нижнюю челюсть назад, что сразу увеличивает давление головки нижний челюсти на структуры ВНЧС

- наличие зубного камня на центральных нижних зубах,

- видим сколы режущей кромки центральных нижних резцов,

- видим отсутствие контактов нижних зубов с правой стороны

- глубокое перекрытие центральными резцами нижних центральных резцов (глубокое перекрытие).

Далее, на нижнем скане мы видим:

- рецессии десны на зубах 44, 45, 47, 16,

- мезиальный наклон зубов 47, 48,

- выдвижение зуба 16,

- абфракции – сколы на зубе 44, 16,

- отсутствие жевательного контакта зубов 47, 48 с зубами 17, 16,

- отсутствие 46 зуба,

- потеря костного объема в области отсутствующего зуба

Думаете это все? Нет. Резерв , запас прочности височно нижнечелюстного сустава достаточно крепок. Но то, что мы сейчас увидим, вполне возможно и послужило “последней каплей”. На скане мы видим:

- глубокое перекрытие верхними зубами нижних,

- сужение верхней челюсти в области премоляров,

- наклон премоляров клыков и центральных резцов верхней челюсти вовнутрь,

- наклон двух боковых резцов верхней челюсти – кнаружи.

- отсутствие функционального пространства – это свободное пространство между щечным бугром зуба верхней челюсти и щечным бугром нижней челюсти.

Итак, на сканах мы в полном объёме смогли оценить повреждения зубных рядов и сделать первые предположения о причине возникновения дисфункции ВНЧС. Для более чёткого понимания нарушений биомеханики сустава мы провели аксиографию (исследования движений сустава) на котором мы подтвердили что нижняя челюсть занимает не самое идеальное положение и траектория движения имеет отклонения, связанные с попыткой нижней челюсти обойти препятствие ( зубы верхней челюсти ) .

Взаимодействие со Star Smile при лечении височно нижнечелюстного сустава

Планируя лечение данной проблемы, мы вместе с пациенткой решили провести недолгое ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile для того, чтобы уменьшить величину отклонений положения зубов от их правильной позиции.

У Star Smile есть отличная визуальная услуга – создание виртуального 3D сетапа, который показывает конечный результат лечения – исправления прикуса еще ДО того, как мы к нему приступим. Посмотрите как это выглядело на представленном ниже видео – на каждый месяц в ролике мы отвели по 1 секунде:

Используя ТРГ боковую мы предположили параметры будущих зубов

И приступили к лечению височно нижнечелюстного сустава в рамках формирования красивой женской улыбки

В виду того что на каждом зубе имелось по несколько пломб, и было желание пациентки изменить цвет и форму зубов, а также присутствовала необходимость заместить потерянную высоту прикуса – было принято решение по изготовлению виниров и накладок на зубы.После исправления положения наклонившихся зубов появилось функциональное пространство – у нижней челюсти появилась возможность размещаться в более переднем положении, что само по себе нормализует ситуацию в височно нижнечелюстном суставе (позволяет всем элементам сустава занять правильное положение).

Также мы установили имплантат в области отсутствовавшего зуба 46.

Проведя несколько коррекций, мы получили согласие пациентки с формой будущих зубов.

Приступаем к препарированию зубов

На фото, приведенном ниже, мы видим:- минимально инвазивная обработка центральных резцов верхней челюсти с сохранением слоя эмали, необходимого для адгезивной фиксации керамических конструкций – виниров.

- видим атравматичную обработку зубов (нигде нет продкравливания и царапин десны),

- видим препарирование с сохранением анатомических контуров шейки зуба,

- четко просматриваемый уступ для будущих конструкций (коронок),

- на зубах видим огромные объемы предыдущих реставраций,

- видим цвет и структуру исходной культи зуба

Определение цвета исходного зуба

На фото мы видим маркеры, необходимые определения подлежащих структур под керамическую реставрацию. В дальнейшем техник, ориентируясь на эти маркеры, создает искусственную культю зуба такого же цвета как у пациентки во рту, что дает возможность учитывать цветовые изменения на будущих керамических прозрачных конструкциях.Сканирование внутри ротовым сканером, получения 3D объекта

Видим сканы того же препарирования, необходимые для изготовления керамических конструкций в CAD/CAM-программе.

После этого отправили сканы в лабораторию для изготовления керамических конструкций.

Работы такого объема мы в клинике ДенМед проводим в несколько этапов, сперва делается передний отдел, выверяется функция (проверяется стойкое устранение щелчков, хруста в ВНЧС ), эстетика, пропорции и делается клиническая примерка во рту у пациента.

На нижнем фото мы видим черновой вариант конструкций, на котором мы отработали эстетические и функциональные аспекты в полости рта. Фиолетовая масса между зубами – это масса для фиксации соотношения челюстей при наличии новых конструкций на передних зубах. Это положение обеспечивает контроль пространства необходимого для вправления диска в суставе и его правильного функционирования.

Теперь оцениваются все недочеты и вносятся коррективы. Ниже на фото вы видите примерку готовых конструкций полости рта. В этот момент происходит также оценка визуального восприятия пациентом.

Пациентке все понравилось. После работа отправилась обратно в лабораторию, и через несколько дней мы получили готовую работу.

Начинается следующий, очень важный этап: фиксация конструкций на зубы

На фото мы видим этап ортопедической реабилитации, фиксация постоянных конструкций в полости рта.Обратите внимание на высокий уровень эстетики проведения работ доктором. У пациента во рту закреплен коффердам, который удерживается специальными кламмерами. Коффердам используется для изоляции рабочего поля от попадания слюны и влаги при выдохе у пациентов, потому что адгезивная фиксация не приемлет попадание влаги в любом количестве на поверхности фиксации виниров и коронок (т.к. впоследствии возможно развитие кариеса).

Минимальная травматичность слизистой при удалении остатков композита, используемого при фиксации. Возможность хорошей визуализации зоны контакта зуба с искусственной коронкой и возможность полировки этих переходов.

Очень кропотливая и длительная процедура. Но здесь мы с пациентом выходим фактически на финишную прямую лечения.

Этап фиксации конструкции

Но этот этап и самый приятный, наша пациентка видит и чувствует новые зубы у себя во рту

После этого доделываем боковые зубы, и работа полностью может радовать нашу пациентку!

Устранены все жалобы (отсутствуют болевые ощущения, хруст, щелчки в височно нижнечелюстном суставе суставе). Хотя сами щелчки не всегда устранимы при застарелой патологии, но в данном случае нам удалось полностью исключить патологический щелчок ВНЧС .

Сроки лечения данной пациентки, ортодонтическая подготовка заняла около 7 месяцев (ношение элайнеров), на этапе ортодонтической реабилитации проведён этап хирургической реабилитации (установка имплантата в области 46-го зуба), окончательная ортопедическая реабилитация заняла ещё 2 месяца.

Итого мы получили 9-10 месяцев лечения

Итак, улыбка при заболевании ВНЧС – ДО и ПОСЛЕ

Как говорится – почувствуйте разницу. А самое главное – что лечение височно нижнечелюстного сустава на фоне исправления прикуса и формирования красивой улыбки прошло отлично. Сейчас нагрузки на ВНЧС в пределах нормы, он не перегружен и идет процесс его восстановления.

Ваш, Максим Аркашов

Проблемы височно нижнечелюстного сустава можно вылечить исправлением прикуса с помощью элайнеров

Почему так можно говорить? У элайнеров огромное количество преимуществ перед брекетами и винирами. Есть только несколько редких зубных патологий, которые под силу только брекетам. Но патологии височно нижнечелюстного сустава уже легко и давно исправляются элайнерами и ортодонтическими шинами.Star Smile – российский лидер по производству элайнеров и ортодонтических шин. Мы сотрудничаем с ортодонтами более чем в 70 (!) городах России. И можем обеспечить вам качественную консультацию и диагностику в любом из городов Вашего проживания.

И немаловажно, что Вы сможете увидеть вашу будущую улыбку на компьютере доктора ДО начала лечения. А после этого и примите решение как проводить лечение ВНЧС.

Ну что, готовы избавиться от болей в суставе и сделать свой первый шаг к красивой здоровой улыбке?