Перелом позвоночника в шейном отделе – классификация травмы, характерные симптомы и методы диагностики, меры первой помощи и способы лечения, реабилитационный период и сроки восстановления

Причины, симптомы и лечение переломов шейного отдела позвоночника

Перелом шейного отдела позвоночника – состояние, при котором нарушается целостность одного или же нескольких позвонков, расположенных в шейной области. Согласно официальной статистике, доля подобных переломов составляет порядка 2-3% от всех случаев и 5-15% случаев переломов позвоночника.

Представленная патология может быть последствием какой-либо травмы. Она может быть диагностирована у людей различных возрастных групп. Если провести комплексное лечение, то никаких осложнений не возникнет.

Причины нарушения целостности кости

Целесообразно обозначить причины, которые вызывают эту проблему:

- внезапная травма позвонков;

- прыжки в воду с большой высоты;

- последствия ДТП;

- бытовая травма;

- случаи падения тяжелых предметов на область головы или шеи.

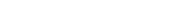

Перелом Джефферсона может возникнуть в случае резкого и выраженного осевого воздействия на позвоночник. К примеру, падение на область головы или шеи тяжелого предмета.

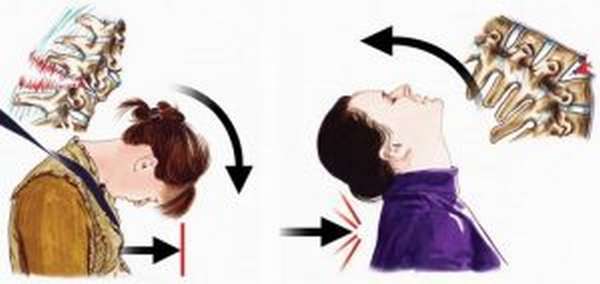

Перелом висельника наблюдается в случае резкого разгибания головы, которое сочетается с разнообразными осевыми нагрузками. Представленная травма имеет свое историческое прошлое, оно и было отражено в названии.

Перелом ныряльщика, как понятно из названия, возникает вследствие резкого сгибания шеи и головы в ходе ныряний на малые глубины. В этом случае может произойти не только перелом отдельных шейных позвонков, но и полный разрыв превалирующего числа связок и нервов в позвоночном столбе.

Перелом землекопа вызван резким сгибанием головы и шеи вперед. При этом сгибание сочетается с падением какой-либо тяжести на шею. Подобные травмы можно было встретить у тех, кто работал с землей.

Симптомы перелома

Симптомы компресссионного перелома могут изменяться от незначительных до самых тяжелых. Степень выраженного перелома может зависеть от места поражения, которое вовлечено в протекающий процесс позвоночных структур. Среди других факторов время и правильность оказания первой помощи.

Основные симптомы при компресссионном переломе следующие:

- Нарушения двигательной активности рук и ног. Основные проявления могут варьироваться от незначительного тремора и заканчиваться полным параличом.

- Снижение чувствительности кожи. Можно диагностировать легкое онемение отдельных уголков тела до полной потере всех типов чувствительности.

- Нарушения в работе мочеиспускательной системы. В этом случае наблюдается снижение количества вырабатываемой мочи или ее полное отсутствие.

- Сильный болевой синдром в пораженной области.

- Головокружение, упадок сил и активности.

- Неконтролируемое перенапряжение шейных мышц.

- Нарушения работы сердечной мышцы.

- Невозможность движения шейной области.

Методы и способы терапии

Лечение должно быть своевременным и оперативным. Необходимо оказать первую помощь пациенту и транспортировать его, минимизировав основные риски.

После этого надо провести локальное обезболивание и при необходимости обеспечить полноценное дыхание. Лечение самих переломов можно подразделить на консервативное и оперативное.

К консервативным можно отнести следующие методы:

- Медикаментозное лечение, которое включает в себя прием обезболивающих препаратов. Чаще всего их используют в виде местных инъекций.

- Мануальная терапия. Осуществляется вправление шейных позвонков в тех случаях, когда нет осложненных переломовывихов. Пациент должен лечь на твердую поверхность, а дальше мануальный терапевт, зафиксировав затылок и подбородок, делает необходимое переразгибание. После осуществления всех процедур пациент должен носить специальный корсет.

- Скелетная вытяжка. Применяется в случае диагностирования не осложненных шейных переломов, когда фрагменты отдельных позвонков незначительно смещаются и не оказывают травмирующего воздействия на соседствующие ткани. Над ушной областью делаются специальные разрезы, и врач высверливает небольшие отверстия, с помощью которых фиксируется дуга, выполненная в форме подковы. К ее концу подвешивается противовес, вес которого будет варьироваться в зависимости от степени и тяжести перелома После проведения всех манипуляций накладывается специальный гипсовый воротник.

- Физиотерапия. Она может проводиться для последующего срастания отдельных костных фрагментов. Компрессия необходима пациенту в период реабилитации. В большинстве случаев врачи назначают электрофорез с кальциевыми солями, которые необходимы для укрепления костей.

- Амплипульстерапия предназначена для окончательной реабилитации, в ходе которой восстанавливаются мышечные структуры, нервные окончания, и наступает нормализация состояния при компресссионном переломе.

Основные осложнения

Отдельные признаки перелома могут сигнализировать о том, что консервативные методы лечения оказались неэффективны. Оперативное вмешательство может иметь свои последствия. При обнаружении осколков или проявившихся осложнений назначается удаление отколовшихся фрагментов, ушивание позвоночных сосудов.

Операция может иметь тяжелые последствия, среди которых:

- Длительный период реабилитации.

- Нарушение работы сердца и дыхательной системы.

- Разрыв спинного мозга.

- Полная потеря чувствительности и паралич.

Для того чтобы предотвратить травму, надо соблюдать общепринятые правила поведения.

Литература:

- Неотложная медицинская помощь. Материалы курса.. – Литва: Центр исследования кризисов, Каунасский медицинский университет, 2012. – 265 с. – в разделе «Иммобилизация позвоночника» – C. 86-87.

- Проф. А. И. Арутюнов, кандидат медицинских наук Н. А. Васин и В. Л. Анзимиров. Справочник по клинической хирургии / Проф. В.И. Стручкова. – Москва: Медицина, 1967. – С. 234. – 520 с. – 100 000 экз.

Перелом шейного отдела позвоночника: симптомы, причины и лечение

Переломы позвоночного столба опасны всегда, а, когда дело касается позвонков в шейном отделе, то риск серьезных осложнений увеличивается в несколько раз. Компрессионный перелом шейного отдела позвоночника чреват параличом или смертельным исходом. Срочная врачебная помощь позволит избежать негативных последствий.

Симптомы и признаки

В зависимости от расположения травмы симптомы компрессионного перелома позвоночника шейного отдела могут иметь свою специфику, но есть общие признаки, среди которых:

- Острый болевой синдром.

- Потеря чувствительности.

- Гематомы.

- Головная боль.

- Головокружение.

- Нарушение подвижности в шейном отделе.

Но для разных участков позвоночника имеются и свои специфические признаки перелома шейного отдела позвоночника:

- Перелом атланта приводит к появлению боли не только в шее, но и в затылке.

- Травма на уровне второго позвонка не позволяет вращать головой, а в сложных случаях наступает паралич.

- Повреждение 3 и 4 позвонка делает невозможным любые движения головой.

- Переломы 5 и 6 позвонков проявляются отечностью и резкой болью при малейших движениях. При повреждении осколком кости сонной артерии открывается кровотечение.

- Перелом 7 позвонка можно заметить без специального обследования, особенно в тех случаях, когда он со смещением.

При травмировании позвоночного столба в шейном отделе часто наблюдаются неврологические нарушения, которые проявляются:

- Параличом верхних конечностей.

- Парезами.

- Потерей сознания.

- Зрительными и слуховыми галлюцинациями.

При появлении признаков, которые могут указывать на перелом шейного отдела необходимо человека доставить в больницу.

к содержанию ↑Причины

Провоцируют травмы в шейном отделе чаще всего сильные механические воздействия. Причины их следующие:

- Падение вниз головой.

- Автомобильные катастрофы.

- Сильный удар по шее.

- Падение тяжелого предмета на голову.

- Травмы в результате спортивных нагрузок.

- Ныряние в воду вниз головой и удар о дно.

Для уточнения места локализации травмы необходимо провести тщательную диагностику.

Диагностика

Уточнить диагноз позволяют диагностические методы исследования:

- Рентген. Снимки делаются в двух проекциях и показывают наличие смещений, осколков и место локализации перелома.

- МРТ. Данный метод дает информацию о повреждении нервных волокон и мягких тканей.

- Миелография. Исследование проводится с введением контрастного вещества в позвоночный канал и позволяет увидеть те повреждения, которые не показал рентген и МРТ.

- Люмбальная пункция. Если анализ показывает наличие крови, то это свидетельствует о повреждении спинного мозга.

После полного исследования подтверждается диагноз и назначается терапия.

к содержанию ↑Как оказать первую помощь?

Инструкция по оказанию помощи одинакова независимо от места перелома в шейном отделе и включает следующие действия:

- В срочном порядке вызвать врача.

- Положить пострадавшего на ровную поверхность и под голову подложить валик.

- При сохранении сознания не позволять человеку двигаться и не тормошить его.

- Следить, чтобы человек не задохнулся в результате западения языка.

- Дать обезболивающий препарат или сделать укол.

- Приложить холод к месту травмы.

- Не давать пить и есть.

- Ожидая приезд скорой помощи, не оставлять человека одного и следить за дыханием и пульсом.

Перевозку пострадавшего должна осуществлять бригада скорой помощи.

к содержанию ↑Как лечить?

Терапия назначается после подтверждения диагноза и включает следующие методы:

- Лекарственная терапия и ортопедическое лечение.

- Медикаментозное и оперативное.

Лечение дома

Перелом шейного отдела позвоночника без смещения не требует госпитализации до полного восстановления. Врач может дать рекомендации пациенту, назначить процедуры, предпринять экстренные меры и отправить домой.

Неважно, какой метод терапии выбран, пострадавший должен:

- Соблюдать покой и постельный режим.

- Постель должна быть ортопедической с возможностью регулировать угол наклона.

- Шея фиксируется специальным ортопедическим воротником Шанца или корсетом повышенной жесткости.

Если травма серьезная, то требуется вытяжение. Процедура заключается в подъеме изголовья кровати на 30 градусов и прикреплении груза к голове системой тросов. В результате происходит исправление шейных позвонков.

Обязательно терапия предполагает прием лекарственных препаратов:

- Нестероидные противовоспалительные средства для купирования боли и воспаления: Амелотекс, Мовалис, Артрозан.

- Лекарственные средства, содержащие кальций.

- Хондропротекторы, способствующие регенерации хрящевой ткани: Дона, Структум, Хондрогард, Хондроксид.

- При сильно выраженном болевом синдроме показаны новокаиновые блокады.

- Для нормализации работы нервной системы назначаются витамины группы В.

- Если имеются нарушения кровообращения, то прописываются сосудистые средства.

В зависимости от тяжести травмы лечение может занять длительный период времени.

к содержанию ↑Операции

Если перелом осложненный или со смещением, то требуется оперативное вмешательство. Чаще всего проводится открытая операция, во время которой врач удаляет мелкие костные осколки, чтобы не допустить травмирования сонной артерии и нервных окончаний.

При более простых травмах хирурги предпочитают щадящие вмешательства, во время которых не делается больших разрезов. К таким методикам можно отнести:

- Вертебропластика. После обезболивания в пораженный позвоночник вводится специальный костный цемент, который заполняет все трещины и образовавшиеся пустоты и восстанавливает нормальную высоту позвонка.

- Кифопластика. Методика схожа с предыдущей, но в позвонок через специальный зонд вводится баллон, затем он раздувается и заполняется цементом.

Такие методы оперативного вмешательства не только не требуют длительного восстановления, но и предотвращают разрушение позвонков в будущем.

Если требуется стабилизация позвонков, то используют специальные пластины, ламинарные контракторы или фиксаторы.

к содержанию ↑Реабилитация

Восстановительный период начинается после оперативного вмешательства или основного лечения. В зависимости от тяжести травмы реабилитация может занять от 5 до 10 недель. К основным способам восстановления можно отнести:

- Лечебную физкультуру.

- Массаж.

- Физиопроцедуры.

Комплекс мер назначается каждому пациенту строго индивидуально.

Физиотерапия показана при таких травмах с первых дней. Курс процедур позволяет уменьшить болевой синдром, снять отечность, улучшить кровообращение и ускорить восстановление. К основным и эффективным процедурам относятся:

- Электрофорез.

- Диадинамотерапия.

- УВЧ.

- Лечение лазером.

- Фонофорез.

- Магнитотерапия.

- Парафино-озокеритовые аппликации.

- Криотерапия.

- Электростимуляция мышц.

При любых травмах позвоночника лечебная физкультура незаменима во время восстановления. В ее задачи входит:

- Быстрее вернуть подвижность.

- Ускорить процесс регенерации.

- Улучшить функционирование внутренних систем органов.

- Предупредить нарушения кровообращения.

Все упражнения комплекса должны выполняться под присмотром инструктора. Нагрузки увеличиваются постепенно. В первые дни некоторые движения могут спровоцировать неприятные и болезненные ощущения, но это не является поводом для прекращения занятий.

Если пациент лежит на вытяжке, то рекомендуется выполнять дыхательные упражнения, сжимать и разжимать кисти, совершать вращательные движения стопами.

В период восстановления поможет быстрее ликвидировать последствия травмы массаж. Курс процедур, который должен включать их не менее 10, улучшит циркуляцию крови, облегчит боль, снимет мышечный спазм.

Необходимо также пересмотреть рацион питания, он должен включать:

- Продукты, богатые кальцием и магнием.

- Больше свежих овощей и фруктов.

- Блюда лучше готовить на пару или отваривать.

В период реабилитации продолжается прием назначенных лекарственных средств.

к содержанию ↑Последствия

Перелом позвонков в шейном отделе — это опасная травма, которая может спровоцировать травмирование спинного мозга. Последствия перелома шейного отдела позвоночника могут быть следующими:

- Повреждение осколками позвонков спинного мозга, а это повышает риск развития моментального паралича рук и плечевого пояса, может наступить внезапная смерть.

- Развивается нестабильность шейного отдела.

- Смещение позвонков.

- Сужение спинномозгового канала, что приводит к сдавливанию сосудов и спинного мозга.

- Нарушение кровообращения.

- Развитие заболеваний лор-органов.

- Нарушение функции плечевого отдела.

- Формирование остеохондроза в шейном отделе.

- Изменение формы позвонков может привести к стенозу спинного канала.

- Повышенная утомляемость и вялость.

- Сдавливание нервных окончаний провоцирует сильную боль.

- Нарушение осанки.

- Образование межпозвонковой грыжи.

- Нервные отклонения.

Опасность таких переломов заключается в том, что серьезные осложнения могут развиваться постепенно, поэтому пациенты не всегда связывают их с перенесенными травмами в шейном отделе.

к содержанию ↑Вывод

Позвоночник — это не только опора всего тела, но и защитник спинного мозга, от целостности которого зависит функционирование внутренних систем органов. Его повреждения требуют срочного вмешательства врачей. Только правильно оказанная экстренная помощь и эффективная терапия позволят избежать серьезных последствий и быстрее восстановиться.

Переломы шейных позвонков: последствия и лечение

Как происходят переломы шейных позвонков? Какие последствия могут повлечь за собой такие травмы? На эти и другие вопросы мы ответим в данной статье.

Основные сведения

Переломы шейных позвонков очень опасны, так как могут стать причиной инвалидности или летального исхода пострадавшего.

Шея человека представляет собой сложный природный механизм, который выполняет множество функций. Важнейшую роль в этом играют мышцы, хрящи, связки и кости. В шейном отделе позвоночного столба находятся семь позвонков. Как известно, они разделены так называемыми межпозвоночными дисками и скреплены целой системой связок.

Для чего необходимы позвонки? Специалисты утверждают, что они призваны защищать костный мозг. Что касается дисков, то это амортизирующая составляющая, благодаря которой совершаются движения туловища и головы.

В связи со всем вышесказанным можно смело отметить, что переломы шейных позвонков – это довольно серьезная травма. Очень часто она не поддается лечению и восстановлению.

Строение шейного отдела позвоночника

Что может повлечь за собой перелом шейного позвонка? Последствия этой травмы будут представлены ниже.

Согласно сообщениям специалистов, рассматриваемая часть скелета разделена на три столбца:

- Передний столбец состоит из 2/3 позвонков, одной связки фиброзного кольца и межпозвоночных дисков.

- Средний столбец представляет собой заднюю треть позвонков, одну связку фиброзного кольца и межпозвоночные диски.

- Задний столбец – это отростки, дужки, остистые отростки и пластинки.

Если полученная травма пришлась на один столбец, то два оставшихся могут предотвратить травму спинного мозга. Если же нарушаются две структуры, то позвоночник разделяется надвое. При этом существует реальная опасность разрыва мозга.

В анатомии позвонки принято обозначать буквой С, а также порядковыми номерами (1-7). Рассмотрим их особенности более подробно:

- С1. Его называют атлантом. Он состоит из 2 дужек, которые соединены боковыми массами. Принято считать, что именно атлант держит голову человека. В реальности же он выступает связующим звеном между черепом и позвоночником.

- С2. Его название звучит как эпистрофей. В утробе матери этот позвонок соединен с атлантом образованием, похожим на зуб. Иногда его называют остистым, так как вокруг него, как вокруг оси, вращается атлант.

- С3-С6 не имеют названий. Это небольшого размера короткие позвонки с отростками. Именно в этой части позвоночного столба чаще всего возникают различные травмы.

- С7 представляет собой выступающий позвонок. Он снабжен длинным отростком, который хорошо пальпируется в нижней части шеи.

Причины получения травм шейных позвонков

Почему происходят переломы шейных позвонков? Чаще всего такие травмы образуются из-за сильнейших механических воздействий. Причиной этому могут послужить различные несчастные случаи или же неосторожное поведение человека. К примеру, компрессионный перелом шейных позвонков образуется при падении с большой высоты головой вниз. Также подобная травма может случиться, если на голову человека падает тяжелый предмет. Нередко от таких переломов страдают дети, упавшие с балконов, высоких деревьев, чердаков, или же спортсмены.

Переломы второго позвонка происходят из-за автомобильных катастроф. Это объясняется тем, что при резком ударе в нижнюю область лица происходит травма зубовидного отростка. При этом его сильное смещение в тело спинного мозга нередко приводит к смерти пострадавшего. Кстати, ДТП является довольно частой причиной перелома позвоночника.

Повреждения 3-5-го позвонков могут возникнуть из-за спортивных травм, последствий автокатастроф и сильных ударов по шее.

Повреждения 5-6-го шейных позвонков очень часто образуются во время ныряния, когда человек не рассчитал глубину прыжка и ударился головой о дно или же подводные камни.

Почему возникает перелом 7 шейного позвонка? Такая травма возможна при сильных падениях и ударах (например, при авариях, падениях в футболе или хоккее, несчастных случаях в быту, криминальных ситуациях и пр.).

Симптомы и признаки повреждений

Перелом 6 шейного позвонка или других не заметить довольно сложно. Это связано с тем, что в большинстве случаев признаки таких повреждений носят ярко выраженный характер.

Общим симптомом подобных травм является значительный, а также постепенно усиливающийся болевой синдром в месте перелома. При этом следует отметить, что для разных повреждений могут быть характерны и более специфические признаки:

- При переломе атланта болит не только весь шейный отдел, но и затылок.

- При травме 2-го позвонка человек не может вращать головой, а в более сложных случаях у него наступает паралич.

- При повреждении 3-го позвонка невозможно или очень трудно двигать шеей и головой.

- Перелом 4 шейного позвонка, а также 5-го и 6-го дает о себе знать отеком и резкой болью в месте травмирования. Также при подобных повреждениях невозможно шевелить головой, плечами и шеей. При этом могут проявиться неврологические отклонения.

- Что касается перелома 7-го шейного позвонка, то это единственная травма, которую видно невооруженным глазом, особенно если она была со смещением.

Как диагностируют?

Самостоятельно диагностировать перелом 5 шейного позвонка или любых других невозможно. Выявить такую травму позвоночного столба сможет только опытный специалист, опираясь на внешние признаки. При этом следует отметить, что даже квалифицированный врач не всегда может поставить правильный диагноз, основываясь лишь на симптомах. Поэтому очень многие специалисты отправляют своих пациентов на рентгенографию. Особенно четко на снимке виден перелом атланта.

Также следует отметить, что сегодня для выявления подобной травмы активно используют метод магнитно-резонансной томографии.

Первая помощь

Какие меры следует предпринять, чтобы помочь человеку с возможной травмой шейного отдела позвоночника? Важным моментом в этом случае является правильная доврачебная помощь. Опытные травматологи при подозрении на перелом шеи не советуют перемещать пострадавшего до приезда скорой помощи, а также пробовать самостоятельно определить вид полученной травмы, пальпируя голову или шею больного. Это связано прежде всего с тем, что неквалифицированный человек может спровоцировать повреждение спинного мозга, а также ухудшить смещение позвонков.

Перелом шейного позвонка: лечение

После приезда скорой помощи пострадавшему обязаны зафиксировать шейный отдел позвоночника посредством специального воротника, а затем отвести его в больницу и провести рентгенографию.

Выявив характер перелома и позвонок, который был поврежден, врач должен назначить лечение. Терапия такого состояния предполагает неподвижность пациента, которая дает возможность костям полностью срастись. Таким образом, на протяжении нескольких месяцев шею пострадавшего удерживают в одном положении, используя воротник Шанца. Также иногда пациент длительное время находится в петлях Глиссона.

При компрессионных переломах, а также при отделении костных фрагментов проводят хирургическую операцию. Если же повреждения были очень сильны, то специалисты используют современный метод, предполагающий замену травмированного межпозвоночного диска или позвонка телескопическим протезом.

Последствия перелома шеи

Какие последствия может вызвать перелом шейного позвонка? Такие травмы опасны прежде всего тем, что у человека может пострадать спинной мозг. Нередко остроконечные осколки, образовавшиеся вследствие разрушения костей, вонзаются прямо в тело мозга, тем самым вызывая моментальный паралич или даже смерть больного.

При параличах на позвоночник человека благотворно влияют лечебные массажи и физкультура. Если травма была не слишком тяжелой, то такие мероприятия довольно хорошо помогают пострадавшему восстановиться. Однако следует отметить, что чаще всего такие переломы бывают очень сильными и серьезными, а оттого и неизлечимыми.

Профилактика травм

Как избежать перелома шейных позвонков? Профилактика таких травм предполагает избегание опасных случаев. Специалисты не рекомендуют людям нырять или же купаться в неизвестных местах. Также при ремонтных работах или занятиях спортом необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Кстати, этим правилам следует обязательно обучать детей с самого раннего возраста.

Если работа человека связана с высотой или опасными трюками, то ему требуется развивать устойчивость шейного отдела позвоночника к различным травмам. Например, укреплению связок и мышц способствует ежедневная гимнастика или любые другие физические упражнения. Также хорошо в этом плане действуют йога и занятия с гантелями.

Таким образом, регулярные тренировки и упражнения, а также полноценное питание и прием поливитаминных комплексов помогут человеку укрепить свой скелет и мышечно-связочный аппарат, что не даст развиться печальным последствиям в неожиданных ситуациях.

Переломы шейного отдела позвоночника. Спинальные травмы > Архив – Клинические протоколы МЗ РК

Клинические формы спинальной травмы базируются на оценке характера повреждений спинного мозга и дополняются оценкой повреждения окружающих его оболочек и структур.

По первому критерию выделяют:

1. Сотрясение спинного мозга.

2. Ушиб спинного мозга.

3. Травматическое сдавление спинного мозга (переднее, заднее, внутреннее).

По второму критерию:

1. Открытая спинальная травма.

2. Закрытая спинальная травма.

Если раневое повреждение покровов включает стенку дурального мешка, то такой вид травмы классифицируют как проникающее спинальное повреждение.

Выделяются 3 основные группы:

1. Повреждения позвоночника без нарушения функции спинного мозга.

2. Повреждения позвоночника с нарушением проводимости спинного мозга.

3. Закрытая травма спинного мозга без повреждения позвоночника.

По характеру травмы позвоночника различают следующие виды закрытых повреждений:

1. Повреждение связочного аппарата (растяжение, разрыв связок).

2. Перелом тел позвонков (линейный, компрессионный, оскольчатый, компрессионно-оскольчатый).

3. Перелом заднего полукольца позвонков: дуг, суставных, поперечных, остистых отростков.

4. Переломовывихи и вывихи позвонков, сопровождающиеся смещением их в той или иной плоскости и деформацией позвоночного канала.

5. Множественные повреждения.

Закрытые повреждения позвоночника подразделяются на стабильные и нестабильные.

Травмы спинного мозга подразделяются на:

По морфофункциональной характеристике:

1. Сотрясение.

2. Ушиб.

3. Сдавление.

4. Полный анатомический перерыв.

По уровню повреждения:

1. Шейного отдела.

2. Грудного отдела.

3. Поясничного отдела.

4. Крестцового отдела.

По виду ранящего снаряда:

– ножевые;

– пулевые;

– осколочные и др.

По характеру раны:

– сквозные;

– слепые;

– касательные (тангенциальные).

По отношению к траектории раневого канала и спинномозговому каналу:

– проникающие;

– непроникающие;

– паравертебральные.

Травматическому воздействию особенно подвержены отделы позвоночника в местах перехода подвижных участков в относительно стабильные, т.е. грудной и крестцовый.

Различают прямой и непрямой механизмы повреждения позвоночника.

Для мирного времени более характерны непрямые механизмы: падения на ноги, ягодицы и голову.

Непрямые механизмы в основном приводят к возникновению компрессионных переломов с клиновидной деформацией нижнегрудных и поясничных позвонков.

Сотрясение спинного мозга (преходящий травматический паралич)

Морфологически характеризуется временной ишемией и отеком нескольких сегментов спинного мозга.

Развивается клиническая картина полного паралича, которая уменьшается обычно через 6 часов после травмы, а через 24-48 часов наступает полное выздоровление.

Контузия спинного мозга

Ушиб спинного мозга характеризуется сочетанием обратимых и необратимых, морфологических, изменений в виде очагов разрушения и размягчения мозга.

Отек начинается через 1 час после травмы в центральных отделах серого вещества и приблизительно через 8 часов достигает наружной поверхности белого вещества.

Через несколько часов после контузии прекращается микроциркуляция в спинном мозге, которая начинается в сером веществе.

Причиной геморрагического инфаркта являются сосудистые спазмы, стазы или микротромбозы.

Кровоизлияние

Массивное разрушающее или компремирующее кровоизлияние может возникать интрамедуллярно, экстрамедуллярно и экстрадурально.

Гематомиелия вызывает значительные последствия в результате деструкции нервной ткани, обычно располагается центрально в сером веществе спинного мозга.

При частичном повреждении мозга происходит частичное нарушение или утрата функции проводимости. Синдром частичного нарушения проводимости проявляется в виде пареза или паралича конечностей с гипотонией, арефлексией, расстройств чувствительности и функций тазовых органов.

О частичной сохранности проводниковых функций свидетельствует наличие в той или иной степени движений, чувствительности книзу от уровня повреждения.

Синдром полного нарушения проводимости спинного мозга клинически проявляется параличом мышц с гипотонией, арефлексией, полным выпадением чувствительности по проводниковому типу с уровня повреждения или сдавления мозга и грубыми нарушениями тазовых функций.

Спинальный шок – это следствие травматического перераздражения спинного мозга, когда он лишен супраспинальных влияний со стороны среднего и продолговатого мозга.

Период угнетения альфа-мотонейронной возбудимости может длиться месяцами.

Клинически проявляется картиной полного поперечного поражения спинного мозга.

Обычно в ближайшие сутки или недели функция спинного мозга постепенно восстанавливается.

Перерыв спинного мозга встречается в 2 видах:

1. Анатомический перерыв – макроскопически видимое расхождение концов спинного мозга с образованием диастаза.

2. Аксональный перерыв – нарушение анатомической целости и распад аксонов при сохранении внешней целости мозга.

Сдавление спинного мозга, особенно длительное, сопровождается ишемией, а затем гибелью нервных проводников.

Клинические признаки могут возникать в момент травмы (острое сдавление), спустя несколько часов после нее (ранее сдавление) или через несколько месяцев и даже лет (позднее сдавление).

Острое сдавление вызывается костными краями позвонков или их отломками, выпавшим диском.

Ранее сдавление спинного мозга происходит вследствие образования оболочечной или внутримозговой гематомы (развивается постепенно) либо вторичного смещения костных отломков (развивается быстро).

Позднее сдавление спинного мозга – результат рубцово-спаечного процесса и вторичного нарушения спинального кровообращения.

Спинной мозг сдавливается в направлении:

1. Сзади наперед (отломками дуги позвонка, разорванной желтой связкой, оболочечной гематомой).

2. Спереди назад (костными отломками тела позвонка, межпозвонковым диском).

3. Изнутри (внутримозговой гематомой, отеком, развившимся в связи с кровоизлиянием или размягчением мозгового вещества).

По степени развития сдавление спинного мозга может быть полным или частичным.

Синдром частичного нарушения проводимости свидетельствует о частичном повреждении спинного мозга, тогда как при наличии синдрома полного нарушения проводимости возможен как частичный, так и полный перерыв его.

Открытые повреждения позвоночника и спинного мозга различают по уровню травмы мозга, по виду ранящего оружия, по отношению к целости твердой мозговой оболочки.

При проникающих ранениях повреждается твердая мозговая оболочка, а при непроникающих целость твердой мозговой оболочки не нарушена.

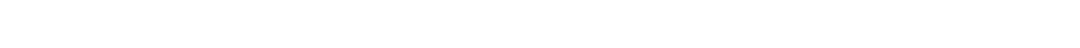

Различают три основных механизма закрытых повреждений позвоночника и спинного мозга:

– гиперфлексия;

– гиперэкстензия;

– чрезмерная осевая нагрузка с раздроблением тела и дуги позвонка.

Флексионный механизм наблюдается главным образом в нижнешейном и реже в пояснично-грудном отделах.

Сила сгибания концентрируется на С5-С6, вызывая компрессию их тел или смещение.

Повреждения спинного мозга могут быть прямыми, при которых возникают сотрясение, разрыв или интрамедуллярное кровоизлияние, и непрямыми, обусловленными сдавлениями извне или нарушением кровоснабжения вплоть до развития инфаркта.

Спинальные травмы могут осложняться внутренней и наружной ликвореей.

Внутренняя ликворея развивается при отрыве корешков и нарушении целостности твердой оболочки спинного мозга.

Наружная ликворея обычно наблюдается при проникающих ранениях спинного мозга и опасна развитием инфекции.

Образование гематом:

1. Эпидуральная – возникает кровотечение вследствие разрыва эпидуральных вен, обычно сочетается с повреждением позвоночника.

2. Субдуральная – встречается реже.

Интрамедуллярные повреждения могут быть результатом:

– непосредственного давления на спинной мозг;

– прохождения ударной волны;

– сдавление спинного мозга отломками костей;

– ножевых и огнестрельных ранений;

– разрыва сосудов в момент прохождения ударной волны и кровоизлияния в ткань мозга.

Наиболее частыми причинами спинальных травм являются:

– дорожные аварии;

– падения с высоты;

– спортивные травмы;

– ножевые и огнестрельные ранения.

Отягощающие факторы спинальной травмы – шейный спондилез, разрыв и отек передней и задней продольных связок.

Определенное значение имеют остеохондроз позвоночника и конституция пострадавшего (масса тела, длина шеи).

характерные признаки, неотложная помощь при повреждении спинного мозга, методы лечения — Ваш Доктор

Травмы позвоночника всегда считались наиболее опасными, так как при них происходят не только разрывы мышц, сухожилий, вывихи и переломы позвонков, но и возможно повреждение спинного мозга. Это может произойти из-за мгновенного и резкого приложения динамического усилия в том или ином направлении, как это, например, случается при авариях и падениях.

При несчастном случае чаще наблюдается вторичное повреждение спинного мозга, проявляющееся как осложнение после позвоночной травмы.

Перелом шейного отдела позвоночника

Наиболее уязвимыми к внешнему воздействию считаются шейные позвонки с 3 по 6. Распространенной травмой является компрессионный перелом шейного отдела. Именно при таком повреждении часты летальные исходы. Что такое компрессионный перелом шейного отдела? Это травма, в результате которой шейные позвонки сдавливаются. В результате страдают не только костные ткани, но и соединительные.

Нередко перелом сопровождает вывих шейных позвонков. Такая травма чаще встречается у детей, что обусловлено неразвитостью мышц шеи. Выделяют и другие разновидности ранений:

- оскольчатый – в этом случае тело позвоночника дробится на части,

- перелом позвоночных дуг – возникает в случае чрезмерного разгибания позвоночного столба.

Если говорить о локализации травмы, то выделяют следующие разновидности:

- Джефферсона – подразумевает переломы первого шейного позвонка, именуемого «Атлантом». Получить такую травму можно во время падения на голову,

- ранение висельника – представляет собой повреждение второго шейного позвонка со смещением назад или в сторону. Перелом зубовидного отростка часто становится причиной повреждения спинного мозга. Особенно опасны открытые переломы зубовидного отростка второго шейного позвонка,

- перелом ныряльщика – травма нескольких позвонков, обычно с 3 по 7. При таких повреждениях не исключен перелом поперечного отростка или нескольких. Часто встречаются переломы 5 шейного позвонка с возможным повреждением связок,

- перелом землекопа – подразумевает перелом остистых отростков шейных позвонков. Компрессионный перелом 7 позвонка часто возникает по причине падения назад или удара сзади.

Травма одного позвонка редко приводит к летальному исходу. Медицинский воротник для восстановления шейного отдела позволяет минимизировать тяжелые последствия травмы и ускорить выздоровление.

Код травмы по МКБ 10

По международному классификатору болезней коды травм шеи вписаны в диапазон S10-S19. Непосредственно перелом шейного отдела позвоночника по МКБ 10 закреплен за кодом S12. Дополнительные подрубрики уточняют характер повреждений.

Так, травмы неуточненной локализации обозначаются кодом S12.9. Если имеет место разрушение передней части шеи, а именно подъязычной кости, то травма получает код S12.8.

В случае множественных переломов и повреждения верхнего участка спинного мозга, что свидетельствует о повышенной опасности травмы, присваивают код S12.7.

Причины

Среди основных причин перелома шеи:

- травмоопасный спорт – в группу риска входят альпинисты, поклонники мото- и велоспорта, практикующие боевые искусства. Сломать в рукопашном бою шею не так просто, как конечности и туловище, но подобные травмы тоже не редкость,

- несчастные случаи – наибольшее число ранений человек получает в результате аварий. К другим причинам относят падение с высоты, удар падающего предмета, стихийные бедствия,

- неосторожность – лица с ослабленными мышцами шеи или нарушениями позвоночника могут получить прелом или вывих в результате резкого поворота головы. Подобные травмы характерны для новорожденных или тех, кто имел повреждения позвоночника в прошлом.

Симптомы

Травмы шейного отдела: симптомы, признаки, лечение

Травмы позвоночника всегда считались наиболее опасными, так как при них происходят не только разрывы мышц, сухожилий, вывихи и переломы позвонков, но и возможно повреждение спинного мозга. Это может произойти из-за мгновенного и резкого приложения динамического усилия в том или ином направлении, как это, например, случается при авариях и падениях. При несчастном случае чаще наблюдается вторичное повреждение спинного мозга, проявляющееся как осложнение после позвоночной травмы.

Травма шейного отдела позвоночника представляет наибольшую угрозу из всех возможных несчастий, которые могут произойти с позвоночником, так как узость его в данной области может привести к нарушению проводимости спинного мозга. Лечение травмы должно быть незамедлительным и мобильным.

Травма шейного отдела позвоночника

Самые частые травмы шейного отдела происходят при нырянии, второе «почетное» место занимают ДТП, и третье — падения с высоты.

По направленности усилия травматические повреждения разделяются на следующие:

- Сгибательные

- Разгибательные

- Сгибательно-вращательные

- Вертикально-сдавливающие

- Боковые сгибательные

- Неопределенной направленности

По степени повреждения позвонков бывают стабильные и нестабильные травмы:

- Стабильные — если повреждена одна сторона позвонка и не задет спинной мозг

- Нестабильные -повреждены и передняя, и задняя сторона позвонка и, возможно, задет мозг

Виды травм шейного отдела позвоночника

Разновидностей травм шейного отдела позвоночника много:

- вывихи и подвывихи атланта

- переломовывихи

- смещения позвонков

- переломы остистых отростков

- перелом второго шейного позвонка

- разрывы межпозвоночных дисков

- компрессионные переломы и другие травмы

Всякое повреждение позвоночника опасно тем, что оно может привести к осложнениям:

- Отеку спинного мозга

- Кровоизлиянию и гематомам

- Ишемии

- Падению АД

- Нарушению кровотока и движения ликвора

В этом случае говорят об осложненной травме. Для шейного отдела такие последствия могут оказаться плачевными и привести к смерти, поэтому важно начать лечение с первых же минут. Уже через несколько часов могут наступить необратимые изменения белого вещества мозга и некроз отдельных участков.

Симптомы травм шейного отдела позвоночника

При шейном ушибе проявляются симптомы повреждения нервных волокон и миелопатические синдромы, вызванные сдавливанием спинного мозга:

- боль в шее при малейшем изменении положения шеи, иррадиирущую в области затылка, плеч, лопаток, рук

- потеря чувствительности и двигательной активности

- дисфункции органов таза

Повреждение спинного мозга может привести к полному или частичному нарушению проводимости мозга:

Симптомы при полном нарушении:

- Исчезновение абсолютно всех двигательных рефлексов и потеря чувствительности во всех областях тела, расположенных ниже точки повреждения

- Задержка или непроизвольные мочеиспускание и дефекация

Симптомы при частичном нарушении:

- Некоторые рефлексы и способность двигаться ниже места травмы частично сохранены, как и локально — чувствительность. Больной может совершать отдельные движения, реагирует на захват кожно-мышечных складок

Полная потеря проводимости бывает при:

- Разрыве спинного мозга — в этом случае полное ее восстановление вряд ли возможно

- Спинальном шоке (полном торможении всех рефлексов) — через какое-то время проводимость восстанавливается

Неврологические синдромы при миелопатии в шейных сегментах

При повреждении спинного мозга на уровне верхних позвонков шейного отдела позвоночника C1 — C4 наблюдаются следующие симптомы:

- вялые и спастические параличи всех четырех конечностей (тетрапарезы и тетраплегии)

- нарушение дыхания (возможен паралич)

- вертиго (головокружение)

- дисфагия (невозможность глотать)

- афония (трудности с речью)

- замедление сердечного ритма

- синдром болевой и температурной нечувствительности (при одностороннем поражении мозга)

При повреждении мозга нижней части шейного отдела С5 — С7 и в первом грудном позвонке Th2 симптомы таковы:

- Парапарез периферический верхних конечностей и параплегия — нижних

- Сужение зрачков, бесцветная радужная оболочка и западание глазного яблока (синдром Клода Бернара — Горнера)

Шкала определения проводимости спинного мозга

В современной медицине существует два варианта классификации спинномозговых повреждений по шкале Френкеля.

Современный вариант шкалы Френкеля включает пять степеней нарушения проводимости:

- A -полная

- B, C и D — неполные

- E — норма

Система оценки силы мышц по этой шкале 5-х балльная.

Симптомы, соответствующие каждой степени нарушения проводимости:

- A. Отсутствие всяких движений и чувствительности в позвонках S4 — S5 крестцового отдела позвоночника

- B. Сохранение только чувствительности, но не двигательной способности, ниже уровня повреждения и также в сегменте S4 — S5

- C. Двигательная сила мышц ниже пораженного уровня меньше 3-х баллов

- D. Сила мышц равна или превышает 3 балла

- E. Функции движения и чувствительность не нарушены. Сила мышц 5 баллов и выше

Данная шкала позволяет оценить прогноз по восстановлению проводимости по истечению месяца с момента травмы:

- Если сумма баллов мышц определенной группы, например, нижних конечностей такова, что на каждую пару мышц приходится более 3 баллов, то прогноз того, что больной к концу года научится ходить, хотя бы при помощи костылей, весьма велик

- Если по окончанию месяца активность мышц около нуля, то к сожалению, возможность восстановления в дальнейшем также невелика

Лечение травм шейного отдела позвоночника

После того, как произошел ушиб позвоночника, родные, знакомые или просто свидетели происшедшего обязаны вызвать скорую помощь, даже если на поверхности шеи не замечено особых повреждений, и пострадавший заявляет, что он в полном порядке. Какую первую помощь должны оказать врачи скорой помощи и приемного покоя?

Первая неотложная медицинская помощь

Первое оказание помощи больному с травмой шейного отдела позвоночника и дальнейшее лечение должно быть экстраординарным. Счет может идти на минуты. Врач должен быть готов к внезапному падению АД, остановке дыхания, посттравматическим осложнениям

- Вначале следует рассмотреть все внешние повреждения (синяки и ссадины), чтобы определить место, силу и направление травмирующей нагрузки. Отсутствие внешних признаков повреждений еще ни о чем не говорит

- Аккуратно переложить больного на щит

- Произвести иммобилизацию (обездвижение) поврежденной шеи при помощи шейного корсета или воротника Шанца, который можно изготовить самостоятельно по высоте шеи пострадавшего из гибкого картона и марли (передняя высота воротника всегда больше, чем задняя) Неподвижность шейного отдела позвоночника нужна не только для спасения от боли. Травмы позвонков бывают оскольчатыми, и тогда неосторожное движение шеей может привести к разрыву позвоночной артерии и смерти

- Протестировать зрачки и глазные яблоки

- Измерить артериальное давление и проверить пульс

- Расспросить больного о его болевых ощущениях, провести пальпацию тела ниже уровня травмы

- Произвести первичное рентгенологическое исследование шейного отдела в боковой проекции

Далее начинается непосредственное стационарное лечение травмы, которое может быть консервативным или хирургическим

Консервативное лечение травмы шейного отдела

- Делаются минимум три рентгеновских снимка: в прямой, боковой проекциях и через рот

- При необходимости проводится детальное компьютерное исследование для определения характера повреждения позвонков

- При признаках повреждения спинного мозга делается магнитно-резонансная томография — с целью выявления поврежденных сегментов

- При сильном болевом шоке — сделать блокаду с применением новокаина и гидрокортизона, желательно внутрь поврежденного диска позвоночника.

Это процедура не из легких: введение иглы проводится под контролем спондилографии - Контролируется артериальное давление и кровообращение. При дыхательной недостаточности пациент подключается к аппарату ИВЛ

- Увеличение давления способствует более благоприятному и быстрому лечению спинного мозга и ускоряет выход из спинального шока

- При нарушениях мочеиспускания в мочевой канал подводится катетер

- Если возникает отек спинного мозга, проводится удаление лишней жидкости из организма — межклеточной и ликвора.

Внутричерепная гипертензия, которая сопутствует отеку, приводит к повышенному внутричерепному давлению, которое проявляется сильными распирающими головными болями. Лечение отека и гипертензии проводят: отводом избыточного ликвора, при помощи диуретиков - Лечение травмы шейного отдела включает также прием следующих препаратов: Противоревматические, Витамины В1, В2 и С, Никотиновая кислота, В неострый период, при отсутствии инфекционных воспалительных процессов, для уменьшения болей в месте травмы можно применять электрофорез с новокаином

При легких травмах, без повреждения позвоночника и спинного мозга, какими, например, могут быть растяжение или разрыв связок шеи, назначается такое консервативное лечение:

- Прием обезболивающих

- Режим ограничения движения

- Лечебная физкультура с щадящими нагрузками

- Физиотерапевтические процедуры

Для устранения вывихов и смещений, полученных при травме, производят ортопедическое лечение (вытяжку) либо же операцию.

Вытяжка шейного отдела

Вытяжка шейного отдела производится в наклонном положении или сидя. Его можно осуществлять несколькими методами:

За голову при помощи петли Глиссона:

.

Этот метод в последнее время почти не применяется из-за трофических нарушений лицевых мышц в результате сдавливания лица

За бугры теменной части головы:

- Достоинства метода: возможность использования больших грузов и достижение хорошего результата растяжения

- Недостаток: ненадежность крепления скобы и штифтов, возможность избыточного растяжения спинного мозга

При помощи специального Halo -аппарата:

.

Кольцо крепится к черепу фиксаторами и присоединяется к корсету, одетому на шейный отдел

- С помощью Halo -аппарата вытяжка более точна, можно производить дозированные необходимые нагрузки

- Существует опасность воспалительного процесса в черепной коробке, в местах крепления фиксаторов

После вытяжки на шею накладывается гипсовая торакокраниальная повязка на целых три месяца. После снятия повязки на две недели надевается воротник Шанца.

Вытяжка шейного отдела производится также на начальном этапе операций по удалению последствий травмы

Хирургическое лечение травмы шейного отдела

К хирургическому лечению прибегают:

- при сдавливании спинного мозга и нервных корешков, грозящими серьезными расстройствами неврологического характера в настоящее время и в будущем

- при уменьшении высоты позвонка более, чем на половину

- шейный кифоз более 11 ̊

- передне-заднее смещение позвонка больше 3.5 мм

- сильная деформация и боли

Операции бывают трех типов:

- С задним хирургическим доступом

- Передним хирургическим доступом

- Смешанного типа (применяют оба доступа)

Передний доступ при операции является более предпочтительным для декомпрессии спинного мозга

Основной метод, применяемый хирургами в лечении позвоночных травм — спондилодез:

Поврежденный позвонок или сегмент после восстановления неподвижно соединяется с соседним.

Операция может иметь два или три технических этапа:

- Вправление позвонков и дисков при помощи вытяжки

- Удаление фрагментов в поврежденных сегментах при оскольчатых травмах

- Реконструкция поврежденного позвонка или диска (например, вместо разрушенного диска вставляется трансплантат из гребня подвздошной кости)

Послеоперационные осложнения и его лечение

Оперативное вмешательство на шейном отделе часто осложняется такими явлениями:

- нестабильностью травмы, то есть большой областью повреждения, что требует дополнительной фиксации

- возможностью перемещения шейного трансплантата

- опасностью неврологических осложнений

Поэтому чтобы избежать такие осложнения при операциях на шее, часто применяют наружную фиксацию при помощи Halo -аппарата или торакокраниальной повязки, накладываемой сроком до четырех месяцев.

После операции очень часты еще и такие осложнения, из-за которых лечение затягивается:

- Опасность возникновения тромбов

- Болезни желудка и кишечника

- Трофические язвы

- Легочные осложнения

- Урологические заболевания

Лечение послеоперационных осложнений включает в себя:

- прием антибиотиков

- сосудорасширяющих препаратов

- нейропротекторов

Активная реабилитация после травмы

Длительное ношение гипсовых повязок и воротников приводит к мышечно-сухожильным контрактурам. Это главная помеха, мешающая больному научиться двигаться, как раньше

Для разработки длительно обездвиженных мышц и сухожилий проводят активную реабилитацию:

- Биомеханическая стимуляция

- Специальные лечебные упражнения, назначенные врачом: выполняются в домашних условиях и на тренажерах

- Аппаратная физиотерапия: высокочастотными импульсами на приборе Дарсонваль, электростимуляция, лазерная и магнитная терапия

- Озокеритовые и парафиновые аппликации

- Массаж

- Плавание

Длительность активной реабилитации по времени примерно равна длительности иммобилизации

Это значит: если вы проносили гипсовую повязку или корсет в течение трех месяцев, то и восстановление двигательной активности должно длиться не меньше.

Краткие выводы:

Таким образом, лечение травмы шейного отдела позвоночника зависит от ее тяжести:

- Оно может ограничиться иммобилизацией и режимом покоя в течение нескольких дней — при отсутствии повреждений

- При разрыве связок — может проходить в виде консервативного лечения от 2-х до более недель

- При более серьезных травмах позвоночника, с повреждением позвонков или дисков проводится вытяжка и, возможно, операция, после чего идет реабилитационный период длительностью 3 — 4 месяца

- Наконец, осложненная травма шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга и нарушением проводимости требует длительного многоэтапного лечения, включающего в себя: Устранение осложнений в спинном мозге (отеков, кровоизлияний). Иногда нейрохирургическую операцию по восстановлению проводимости спинного мозга, в случае если нет полного его разрыва, или сохраняется возможность частичного возврата чувствительности посредством соединения спинномозговых нервов. Консервативное или хирургическое лечение повреждений шейного отдела позвоночника. Активная реабилитации

Восстановительный период после осложненной травмы- год и даже больше.

Здоровья вам, берегите шею!

Прежде чем читать дальше, я задам вам оддин вопрос: вы все еще в поисках волшебного прибора, способного с первого раза восстановить суставы, или надеетесь на русский ‘авось пронесет’?

Некоторые успокаивают боль противовоспалительными, обезбаливающими таблетками, мазями из рекламы, ставят блокады, но суставы от этого не вылечиваются.

Единственное средство, которое хоть как-то поможет – Артропант.

Чтобы вы не подумали, что вам втюхивают очередную ‘панацею от всех болезней’, я не буду расписывать, какой это действенный препарат… Если интересно, читайте всю информацию о нем сами. Вот ссылка на официальный сайт.

Перелом шейного отдела позвоночника: лечение, симптомы, причины, профилактика, диагностика

Перелом шейного отдела позвоночника – это острое заболевание, характеризующееся внезапным нарушением целостности одного или более шейных позвонков (С1-С7). По статистике переломы в области шейных позвонков встречаются в 2-3% случаев всех переломов человеческого скелета и около 5-16% от всех переломов позвоночного столба. Чаще всего данная патология вызвана разнообразными травмами. Поражает любую возрастную группу и не зависит от пола пациента. При правильном лечении и отсутствии осложнений заканчивается полным выздоровлением.

Классификация

Систематизированной и единой классификации переломов шейных позвонков не существует, однако многие врачи их делят по характеру перелома:

- Оскольчатый перелом

- Компрессионный перелом

- Изолированные переломы дуг позвонков

- Переломовывихи

По наличию осложнений данного заболевания можно выделить два типа:

- Осложненные переломы

- Неосложненные переломы

Также существуют специфические определения переломов в зависимости от локализации:

- Перелом Джефферсона – перелом атланта, первого шейного позвонка (С1)

- Травма висельника, или перелом палача – перелом второго шейного позвонка С2

- Перелом ныряльщика – перелом тел шейных позвонков и разрыв связок на уровне ниже второго шейного позвонка (С3-С7)

- Перелом землекопа – перелом остистых отростков последних двух шейных позвонков (С6-С7)

Причины переломов

Основные причины перелома шейного отдела позвоночника:

- ДТП

- Падение с высоты

- Прыжки в воду

- Спортивные травмы (гимнасты, хоккеисты, футболисты и пр.)

- Падение тяжелого предмета на голову или на шею

- Бытовая травма

Перелом Джефферсона возникает при резкой и выраженной осевой нагрузке на голову пациента, к примеру, при падении тяжелого предмета вертикально на голову.

Перелом висельника, или палача – при резком разгибании головы в сочетании с разнообразными осевыми нагрузками. Исторически такая травма чаще всего встречалась при повешении.

Перелом ныряльщика возникает при резком сгибании головы и шеи во время ныряния на небольшой глубине. При этом происходит не только перелом позвонков, но и разрыв связок позвоночного столба и межпозвоночного диска.

Перелом землекопа возникает с резким сгибанием головы и шеи вперед, сочетающиеся с падением тяжести на шею. Ранее такие травмы встречались у землекопов, копающих ямы при обвале земли.

Симптомы переломов шейного отдела

Симптомы поражения шейного отдела позвоночника могут варьировать от легких и практически не заметных пациенту, до крайне тяжелых. Это зависит от места поражения, вовлечения в процесс дополнительных структур, от времени и правильности оказания первой медицинской помощи. Основные симптомы данной патологии:

- Нарушение движения конечностями (руками и ногами) – от тремора до полного паралича

- Нарушение чувствительности кожных покровов – от легкого онемения до полного отсутствия болевой, тактильной и другой чувствительности

- Нарушение мочеиспускания – уменьшение количества мочи, вплоть до полного ее отсутствия, недержание мочи, неполное опорожнение мочевого пузыря

- Боли в области перелома

- Головные боли

- Головокружение

- Выраженное напряжение мышц шеи

- Нарушения дыхания, вплоть до его остановки

- Нарушение сердцебиения, вплоть до остановки сердца

- Нарушение движений в шейных позвонках

Диагностика

Для диагностики перелома шейного отдела позвоночника применяются традиционные и классические методы:

Лечение переломов шейного отдела позвоночника

В первую очередь пациенту следует оказать первую помощь и транспортировать в специализированное лечебное учреждение. Для этого необходимо зафиксировать позвоночник, а в особенности шею и обеспечить полную неподвижность позвонков. После этого при необходимости освободить дыхательные пути и дать пациенту любое обезболивающее средство.

Лечение переломов шеи в стационаре можно разделить на консервативное и оперативное.

Консервативное лечение шейного перелома

- Медикаментозное лечение – обезболивание травмы. Используют инъекционные формы препаратов – Диклофенак, Диклоберл, Трамадол, Новокаин и пр.

- Вправление шейных позвонков. Проводится при не осложненных переломовывихах. Пациента укладывают на твердую кушетку, врач фиксирует руками затылок и подбородок и производит выраженное переразгибание шеи. После чего в течение 3 месяцев пациенту назначается специальный корсет (воротник).

- Скелетное вытяжение. Производится при не осложненных переломах шеи, когда фрагменты позвонков смешаются незначительно и не травмируют окружающие ткани. Над ушами пациента производятся небольшие разрезу кожи, высверливаются маленькие отверстия и за них фиксируется подковообразная дуга. К ее концу фиксируется груз весом до 9 кг и пациент находится в таком положении до полного вправления позвонков и их фрагментов, под контролем рентгенографии. Для фиксации накладывается гипсовый воротник.

- Петля Глиссона. Накладывается вокруг головы, фиксируясь за область подбородка и за конец кровати. При этом головной конец пациента приподнимается, и вытяжение позвонков происходит за счет собственного веса. Такое лечение затягивается до 2-4 недель, до полного восстановления физиологического расположения позвонков. После чего еще 2-4 месяца необходимо носить гипсовый воротник (корсет).

- Воротник Шанца и другие его разновидности. Применяются при переломе позвонков без смещения. Их накладывают сроком не менее 6-8 недель под контролем рентгеновского аппарата.

- Физиотерапия. Проводится после срастания костных фрагментов, в период реабилитации пациента. Чаще всего проводят электрофорез с солями кальция для укрепления костей и амплипульстерапия для восстановления мышц, нервных окончаний и нормализации обмена веществ.

Оперативное лечение перелома шеи

Оперативные вмешательства применяются при неэффективности консервативных методов лечения, при наличии множественных осколков или при развитии осложнений данного заболевания. В зависимости от состояния пациента ему производится удаление осколков, ушивание сосудов, связок и нервных волокон, замена позвонка на имплантат и многое другое. Реабилитационные период после таких операций составляет до нескольких месяцев. Ношение воротника или корсета – 6-8 недель. После полного срастания осколков необходимо выполнять упражнения ЛФК.

Осложнения

К основным и наиболее часто встречаемым осложнениям шейного перелома относятся:

- Полный паралич пациента

- Нарушение дыхательной функции

- Острая сердечная недостаточность

- Разрыв спинного мозга

- Кровоизлияния в головной и спинной мозг

Профилактика

Для того, чтобы избежать перелома шейных позвонков следует соблюдать определенные правила:

- Укрепление мышечного каркаса спины позволит при возникновении травматических ситуаций значительно снизить риск перелома

- Знание и соблюдение правил дорожного движения и техники безопасности на рабочем месте

- Не нырять в неизвестных водоемах

- Употреблять достаточное количество минералов и витаминов